Artigo

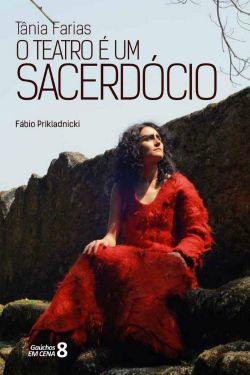

Com pesquisa e autoria do jornalista e crítico teatral Fábio Prikladnicki, o livro Tânia Farias: o teatro é um sacerdócio (2018) homenageia a atuadora, pesquisadora e encenadora há 25 anos umbilicada à Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, que cruza os 40 anos. A obra é o 8º volume da coleção Gaúchos em Cena, iniciativa do Porto Alegre em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas, sob patrocínio da Braskem e apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre. Desfecho da publicação, o texto a seguir é um ensaio crítico de mesmo título a partir da prática e do pensamento artístico da atriz.

*

Ser atriz no Brasil implica graus de superação naturalizados pela condição de mulher – como sentem na pele as nativas ou adotadas deste país historicamente machista. Um desses paradigmas absurdos foi quebrado por Dulcina de Moraes (1908-1996). Nos palcos dos anos 1930, ela perseverou na manutenção de uma companhia de repertório e articulou para o fim da obrigatoriedade da carteira de prostituta à época emitida por autoridades policiais. O documento autorizava as artistas a trabalharem no campo da diversão, em seus múltiplos sentidos.

Nos tempos das mocinhas Dercy Gonçalves (1907-2008), Cacilda Becker (1921-1969), Fernanda Montenegro (1929) e Lílian Lemmertz (1937-1986), todo artista era “puta”, “viado”, “gigolô” ou “vagabundo”, como costumam recordar as gerações que viveram a lenta modernização do ofício em suas balizas amadora e profissional a partir de meados do século XX. O espelho retrovisor ajuda a entender por que o preconceito e o cinismo acabam arraigados na sociedade. A profissão de ator só foi regulamentada em 24 de maio de 1978 e, por ironia, sob ditadura civil-militar. A Lei nº 6.533 dispõe sobre o trabalho de artista e de técnico “em espetáculos de diversões”. Espanta que o reconhecimento pelo Estado tenha se dado apenas oito semanas após o surgimento da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.

Tânia Farias (1974) é partícipe de mais de metade da história do coletivo que completa 40 anos de atividade ininterrupta em Porto Alegre em 2018. Os 25 anos como atuadora coincidem com avanços incipientes nos direitos de minorias no tecido social brasileiro, um continente, por assim dizer, de 207 milhões de pessoas onde as desigualdades estão a perpetuar. Sua geração contracenou com transformações consideráveis em comportamento, atitude e consciência crítica relativas a questões de gênero e etnorraciais, bem como padece das notícias de retrocessos inimagináveis nessas mesmas pautas humanistas em anos recentes.

As cadeiras empilhadas que Sophia, corpo encurvado, carrega nas costas em ‘Viúvas – Performance sobre a ausência’ ou o enfeixe de galhos equilibrado na cabeça da protagonista de ‘Medeia vozes’, na imagem final da protagonista deixando o espaço cênico e ganhando a rua como ela é, caminhando ao infinito – como diz o poeta espanhol Ángel Ganivet, o horizonte está nos olhos e não na realidade –, são indícios do continuum e inventivo entregar-se em Tânia Farias

A rigor, nada de novo no enfrentamento a golpes reacionários. A trajetória anticonvencional do Ói Nóis traduz-se em pesquisar, criar e produzir espetáculos de rua e de vivência impregnados de estratégias da performance. Gerir um espaço como prolongamento da memória, dos acervos material e imaterial. Praticar a gestão horizontal na busca conjunta por soluções, multiplicando conhecimento sem perda de autonomias. Realizar ações formativas e reflexivas em distintas regiões da cidade. Publicar uma revista, organizar mostras, intercambiar com núcleos pela construção de um centro cultural que conjugue a democratização do acesso à arte e o sonhado retorno da Terreira à região central – o primeiro endereço surgiu há 34 anos. Engajar-se em manifestações por direitos humanos e ambientais – para além da plataforma artístico-cultural por políticas públicas. Enfim, são algumas das concreções cênicas, pedagógicas e sociopolíticas inerentes à prática e ao pensamento da Tribo.

Tânia Farias tornou-se vetorial nessa filosofia orgânica. O amadurecimento artístico, autodidata, avançou ao ritmo com que cultiva a clareza na hora de exprimir ideias e convicções pelo Ói Nóis. A voz desse Eu estendido não impede de entreouvir a solidez do discurso grupal e, em pouco tempo de convívio com ela, divisar o ser que também é forjado na tensão do todo com o indivíduo, e vice-versa. Tensão, conflito, o teatro é feito desses fios desencapados na melhor acepção das sinapses, e, quem sabe, ainda mais na horizontalidade das escolhas coletivas que não anulam a insurgência, substantivo a calhar nestas linhas.

Antônio Garcia Couto

Antônio Garcia Couto Cena da desmontagem ‘Evocando os mortos – Poéticas da experiência’ (2013)

Enquanto sujeito histórico que reflete sobre a realidade e busca transformá-la, sem peias – gesto inexorável aos fazeres e saberes do grupo ao qual tem consagrado a existência –, Tânia ecoa artistas-cidadãs desbravadoras da cultura teatral. Como Cacilda Becker, que dizia orgulhar-se “de representar uma classe que sai pelas ruas em passeata para lutar contra a opressão”, segundo declarou quando demitida da TV Bandeirantes, em 1968, sob a pecha de “subversiva”. Como informa a essencial biografia Cacilda Becker: fúria santa, de Luís André do Prado, naquele ano ela interpretava novela para sobreviver e conciliava com a presidência da Comissão Estadual de Teatro, órgão da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo que destinava recursos a grupos amadores, universitários e profissionais.

O cargo administrativo a retirou dos tablados por um ano, entre 1968 e 1969, tantas as atribulações enfrentadas ao compor a linha de frente com seus pares na luta por liberdade de expressão ante o recrudescimento da censura pelo regime autoritário. E dá-lhe acorrer artistas, funcionários e parte do público após a apresentação de Roda viva no Teatro Ruth Escobar, agredidos por cerca de 20 membros da organização paramilitar Comando de Caça aos Comunistas (CCC), armados de cassetetes, revólveres, facas e socos-ingleses. Ou fazer vigília pela estreia da 1ª Feira Paulista de Opinião, no mesmo palco, engrossando as dezenas de artistas e produtores que deixaram de apresentar suas respectivas montagens, naquela noite, em nome do “ato de rebeldia e desobediência civil”, como a atriz leu em manifesto antes da sessão do evento realizado pelo Teatro de Arena, sob direção de Augusto Boal (1931-2009), com seis textos curtos em torno do tema: “O que você pensa do Brasil de hoje?”.

Trata-se de um protesto definitivo dos homens livres de teatro contra a Censura de Brasília, que fez 71 cortes nas seis peças que formam o espetáculo. Não aceitamos mais a Censura centralizada, que tolhe nossas ações e impede nosso trabalho. Conclamamos o povo a defender a liberdade de expressão artística e queremos que sejam de imediato postas em práticas as novas determinações do grupo de trabalho nomeado pelo ministro Gama e Silva [Luís Antônio da Gama e Silva, da pasta da Justiça, redator do AI-5 decretado seis meses antes] para rever a legislação da Censura. Não aceitaremos mais o adiamento governamental; arcaremos com a responsabilidade desse ato, que é legítimo e honroso. O espetáculo vai começar.¹

Corta para 2013, precisamente a noite de 24 de junho, quando Tânia Farias e demais atuadores do Ói Nóis vão para as ruas de Porto Alegre, no contexto das históricas jornadas de manifestações transcorridas simultaneamente em capitais e cidades médias do Brasil, mobilizando milhões. Subitamente, o protesto pacífico foi reprimido pela chamada Brigada Militar, a centenária corporação policial do Estado. Os manifestantes foram alvejados por bombas de gás lacrimogêneo (em tempo: elas podem matar e o Brasil é dos principais fabricantes e exportadores no mundo). Muita gente foi empurrada e machucada durante o tumulto, inclusive atingida por estilhaços. Em meio à multidão, o “bloco” do Ói Nóis Aqui Traveiz, estandarte em punho, encontrou rota de fuga em direção a um prédio do centro histórico onde Tânia vivia com o companheiro Paulo Flores, atuador e cofundador do grupo. Ela abriu o portão principal e subiu com todos até o apartamento. Integrantes que já estavam registrando em vídeo os protestos in loco passaram, instantaneamente, a filmar relatos a respeito da violência institucional, no calor da hora. A atuadora disse ter visto a morte de perto. Sua eloquência transparece o caráter civil do ofício, conforme se viu na internet.

Essa perspectiva deveria caber aos cidadãos de qualquer canto do Brasil. Cidadãos que constituem, eles sim, o patrimônio a ser protegido e não reprimido, ao contrário da lógica distorcida do Estado, próxima do terrorismo, ao salvaguardar a propriedade privada e as lixeiras, a todo custo, em detrimento dos prejuízos viscerais em termos físicos e emocionais. Transcrevemos o enunciado angustiante:

Eu tinha vontade de dizer isso (…) para desmontar esse discurso fascista, essa manobra de dizer que a violência que está acontecendo nas manifestações é única e exclusivamente consequência de um grupo de vândalos. Eu tive na manifestação hoje, e o que fico a fim de fazer é meio um testemunho, se puder servir para alguém. É dizer que eu participei de uma manifestação no dia 24 de junho, em Porto Alegre, contra o aumento das passagens, e por uma série de outras reivindicações, como o fim da corrupção, o fim da impunidade, a não aprovação da PEC 37 [a Proposta de Emenda à Constituição que dava poder 178 exclusivo à polícia para realizar investigações criminais, retirando essa possibilidade do Ministério Público, e rejeitada após pressão das ruas] etc., e nós participamos de uma manifestação absolutamente pacífica. (…) Nós cantamos, nós puxamos palavras de ordem contra o sistema, nós falamos sobre as nossas reivindicações e vínhamos num clima maravilhoso, com o apoio da população que inclusive não estava na rua, mas estava nas suas casas, nos seus apartamentos, e estava manifestando espontaneamente a sua aprovação a essa grande mobilização, que não é uma mobilização só em Porto Alegre, mas nacional. Eu estava nessa manifestação. Eu não estava numa manifestação de vândalos, eu não estava numa manifestação violenta, eu não estava numa manifestação em que as pessoas passaram o tempo todo quebrando coisas. Ninguém quebrou nada em minha volta. Nós chegamos ao centro da cidade, às ruas nossas, nós somos a população desse país, as ruas deveriam ser públicas. (…) Nós estávamos vivendo uma celebração disso que se chama democracia: poder estar nas ruas dizendo o que tu pensa, em consonância com boa parte do país. E nós fomos vítimas de uma estratégia criminosa da polícia desse Estado. Eu achei que ia morrer. Isso pode não interessar a ninguém, mas eu achei. Eu sou Tânia Farias, tenho 38 anos, e eu achei que ia morrer junto com um monte de gente, porque jogaram bombas em cima das pessoas. Nós éramos muitos, estávamos encurralados, cercados pela polícia por todos os lados, porque não podíamos chegar perto do palácio do poder do Estado. (…) O mais importante tem que ser a vida. Por isso nós fazemos teatro todo dia. O teatro é uma arte do encontro, ela pode trazer pulgas atrás das orelhas das pessoas, fazer as pessoas se emanciparem (…), fazer as pessoas se encontrem de outra forma, de uma forma mais generosa.²

Fiel à extração ativista presente na gênese da Tribo de Atuadores, Tânia vocaliza o pensamento crítico permanente. Ajuda a driblar a pátina do tempo de uma trupe longeva, inquieta e revitalizada a cada jovem que ingressa em seu círculo, como aquela moça que em meados dos 1990 sentava-se ao chão nas apresentações de rua, vidrada no poder do teatro que os homens e as mulheres que a antecederam emanavam. Os enfrentamentos fora de cena soam como um prolongamento de personagens possuidoras de força incomum que ela abraçou. Ofélia, Kassandra, Medeia e Sophia resultam emblemáticas pelos obstáculos aos quais são desafiadas a contornar na ficção e, não raras vezes, aferíveis no real.

O trabalho do teatro para Tânia Farias jamais será um fardo em sua gravidez por transmitir o que aprendeu, por conceber figurino, por desenhar maquiagem, por bolar o design gráfico a cada edição da Cavalo Louco, por entrar em pelejas por causas republicanas junto aos poderes constituídos, e por aí em diante. As cadeiras empilhadas que Sophia, corpo encurvado, carrega nas costas em Viúvas – Performance sobre a ausência (2011) ou o enfeixe de galhos equilibrado na cabeça da protagonista de Medeia vozes (2013), na imagem final da protagonista deixando o espaço cênico e ganhando a rua como ela é, caminhando ao infinito – como diz o poeta espanhol Ángel Ganivet, o horizonte está nos olhos e não na realidade –, são indícios do continuum e inventivo entregar-se com o qual o público da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz acostumou-se.

Trata-se do trabalho amatório do teatro. O amor incondicional (e algo codependente) naquilo que o artista francês Antonin Artaud (1896-1946) compreendia como uma virtude terapêutica ao evocar a antiguidade da arte do teatro como um meio excepcional para restabelecer o equilíbrio perdido das forças. Em vez do histerismo pela cura ou o deturpado atalho da autoajuda, estamos a falar de muito suor e siso a cada conquista por uma nesga poética de cena. Quer no cotidiano da Terreira, quer na primeira sessão da cidade na qual o grupo pousa após esforços diuturnos, físico e mental, ao descarregar cenário de caminhão, capinar terreno e preparar o espetáculo da vez, para resumo da ópera.

Pedro Isaías Lucas

Pedro Isaías Lucas Tânia Farias contracena com Paulo Flores em ‘Caliban – A tempestade de Augusto Boal’ (2017)

No ato de fala e no olhar compenetrado da cidadã Tânia Farias repousam ainda o silêncio e a solidão, imprescindíveis ao exercício instintivo e técnico de atuar com a percepção panorâmica de 360 graus. Uma vigília permanente. Em janeiro de 2017, entrevistada para abordar a desmontagem Evocando os mortos – poéticas da experiência no programa Estação Cultura, da TVE, essa atriz incomum pediu licença ao apresentador Newton Silva para sublinhar, ao final da conversa, mirando a câmera: “Eu queria dizer que a extinção das fundações é um crime, senhor governador, um crime que vai pesar sobre a sua existência daqui para sempre. E eu prometo, porque memória para mim é um tema muito caro, que eu não esquecerei”. No mês anterior, a Assembleia Legislativa, sob o governo José Ivo Sartori (PMDB), extinguira a Fundação Piratini, que mantém a emissora e a rádio FM Cultura, veículos de longa tradição na difusão da arte e da cultura. Não bastasse gerar presenças em cena, a capacidade de intervenção da atuadora do lado de cá, com as parceiras e os parceiros do Ói Nóis, é um trunfo no panorama teatral brasileiro em curso, sobretudo nos tempos convulsos.

Em Caliban – A tempestade de Augusto Boal (2017), vemos Tânia em registro cômico distinto da gravidade dos últimos trabalhos fortemente delineados por dimensões trágicas e dramáticas. Nesse momento funesto da história da nação, é a verve do palhaço no bêbado Estevan, um dos explorados subalternos na ilha do colonizador Próspero, que religa a artista à centelha solar e não menos crítica de sua Matilda Silva da Silva, a desempregada desejosa de mudar de país para matar sua fome, em vão, no espetáculo de rua A heroína de pindaíba (1996), a partir da comédia O homem que era uma fábrica, de Boal, ora também revisitado. Usando chapéu-coco, segurando uma corda ou, invariavelmente, carregando um minibarril de cachaça, Estevan faz par com o alienado Trínculo, na atuação de Paulo Flores. Igualmente o chapéu-coco e os figurinos – paletó estampado assimétrico e calça listrada em tom sobre tom – conferem um equilíbrio à dupla, a lembrar os arquétipos do augusto destrambelhado e do branco regrado. É possível notar um quê melancólico, uma embriaguez deprimida nos palhaços dos atuadores Paulo Flores e Tânia Farias. Como se aludissem aos vagabundos Vladimir e Estragon em Esperando Godot, de Samuel Beckett. Foi no intervalo da sessão de uma montagem desse texto que Cacilda Becker sofreu um acidente vascular cerebral. Ela foi encaminhada às pressas ao hospital, ainda sob o paletó e a calça rotos do personagem, o chapéu-coco ficou para trás, vindo a falecer. A consciência da morte que um dia virá e remete ao ciclo natural da vida e das coisas está no manifesto seminal do Ói Nóis, no final da década de 1970, que insta a “Atuar como se fosse a última vez…”. É de uma alegria incomensurável fruir Tânia Farias coadjuvar e jogar com Paulo Flores e com o público, embebidos na missão do dever e do prazer do teatro, apesar das dores do mundo às quais resistem.

.:. A íntegra do livro Tânia Farias: o teatro é um sacerdócio, de Fábio Prikladnicki, pode ser acessada aqui.

¹ PRADO, Luís André do. Cacilda Becker: fúria santa. São Paulo: Geração

Editorial, 2002, p. 523.

² Ói Nóis Aqui Traveiz fala sobre manifestação em Porto Alegre. Produção

independente do grupo. Duração: 15’05’’. Disponível em: <http://

www.oinoisaquitraveiz.com.br/2013/06/>. Acesso em: agosto de 2017.

Reprodução

Reprodução Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.