Crítica Militante

Por meio do livro Luiz Carlos Mendes Ripper: poesia e subversão (Funarte), Heloisa Lyra Bulcão dá continuidade à investigação sobre o trabalho do artista que transitou entre variadas funções no mundo do teatro – notabilizando-se, em especial, nos campos da direção e da cenografia. Há poucos anos, Bulcão apresentou um vasto estudo, intitulado Luiz Carlos Ripper para além da cenografia (De Petrus et Alii).

A autora não escreve distanciada de seu objeto. Assume a conexão com ele, existente desde que atuou como pesquisadora no Centro Técnico da Fundacen, em 1988 e 1989. Na época, Ripper (1943-1996) ministrava um curso para cenógrafos, designers e arquitetos e planejava transformar a experiência em livro, contando, para tanto, com a colaboração da equipe. Quando foi convidado para fazer a cenografia e os figurinos da montagem infantojuvenil O cometa Vassourinha (1989), texto e direção de Demétrio Nicolau, propôs que os demais participassem ativamente do processo de criação, que deveria gerar uma publicação. A iniciativa foi abortada pelo governo Collor.

Informais e emotivos, os livros de Bulcão não escondem a admiração da discípula pelo mestre. O tom de homenagem, contudo, não encobre a consistência dos feitos de Ripper, que não são apenas enumerados. O panorama descortinado pela autora fornece, ao invés disso, um retrato multifacetado ao levantar modos de atuação apenas aparentemente difíceis de serem conciliados. Ripper se revela como artista sintético e excessivo, com necessidade de falar sobre seu tempo, porém muitas vezes através de alegorias, inevitavelmente submetido às circunstâncias da realidade, mas trabalhando quase a despeito delas.

Complementar e menos ambicioso que o livro anterior, Poesia e subversão comprova a importância de Ripper no cinema, área em que despontou como pioneiro na função de diretor de arte em filmes de cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Carlos Diegues e Leon Hirszman, e no teatro, manifestação na qual transitou por diversos setores – além dos já citados, o figurino e a produção. A trajetória na arte cênica, iniciada a partir do começo dos anos 1970, deu continuidade a algumas vertentes já apontadas com força em sua jornada no cinema: a valorização do trabalho artesanal, da capacidade de criar com poucos recursos, dos espaços abertos e de uma identidade nacional não oficial, assumidamente filtrada na sua subjetividade, na contramão da reprodução de modelos estrangeiros. “Eu acho que o fundo de quintal é o lugar mais brasileiro que tem” (p. 87), opinou Ripper.

Destemido em relação a mudanças, a deslocamentos, Ripper demonstrou, ao longo das décadas, não temer a desestabilização

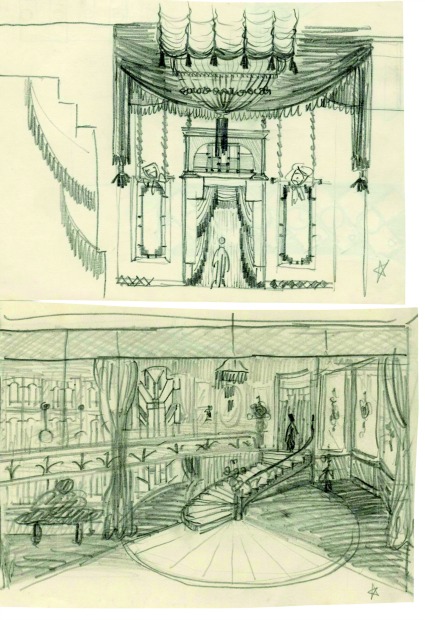

Bulcão divide Poesia e subversão em duas partes – a primeira dedicada à experiência acumulada por Ripper no cinema e a segunda à carreira teatral, abordando ainda a relevância do retratado na difusão do conhecimento através da criação de projetos e da prática como educador em oficinas e aulas. A autora menciona rapidamente as atividades no campo da música – por serem, de fato, mais pontuais. O texto de Bulcão, repleto de declarações do artista, é ilustrado com croquis que detalham as concepções das cenografias e fotos de cena. Emoldurando o livro, mais dois textos curtos, pelos cenógrafos José Dias e Fernando Marés. Este assume, em determinado momento de sua poética evocação, que está apresentando ao leitor uma “ficção de Ripper”. Afinal, não tem a pretensão – e nem seria possível – de fornecer um retrato imparcial, descomprometido. Ao invés disso, apropria-se de Ripper, atitude que pode ser considerada como sinal de fidelidade a um artista cujas extensas pesquisas sobre os universos desbravados a cada projeto serviram não a reproduções convencionais do real, e sim a interpretações notadamente pessoais.

A transição do cinema para o teatro se deu praticamente a partir do encontro com os integrantes do Teatro Ipanema – sua única experiência anterior fora como cenógrafo e figurinista de Tem banana na banda (1970), montagem de Kleber Santos para a reunião de textos de Millôr Fernandes, Luiz Carlos Maciel, José Wilker e Oduvaldo Vianna Filho. Com núcleo formado por Rubens Corrêa, Ivan de Albuquerque e Leila Ribeiro, o Teatro Ipanema era um desdobramento do Teatro do Rio, cujas atividades, sediadas no Teatro São Jorge (atual Cacilda Becker, no Largo do Machado), haviam sido interrompidas em 1964. O Ipanema surgiu no final de 1968 a partir de uma oferta imobiliária recebida por Corrêa, que concordou que a casa, onde morava com a mãe, desse lugar a um prédio, contanto que este abrigasse um teatro no térreo.

Cedoc/Funarte

Cedoc/Funarte Suzana Faini e Nildo Parente em Hoje é dia de rock

O grupo, que ressurgiu com a encenação de O jardim das cerejeiras (1968), de Anton Tchekhov, logo mudou de perfil, passando a abrigar a dramaturgia brasileira contemporânea, principalmente aquela sensível aos anseios da juventude do período, que crescia com espírito libertário no Brasil dos acirrados anos de chumbo. José Vicente se tornou o autor mais frequente do Ipanema e Ripper integrou a equipe de uma das montagens de textos do dramaturgo – a mais emblemática delas, Hoje é dia de rock (1971/1972). Subverteu a espacialidade convencional ao retirar as cadeiras da plateia e dividir o público ao meio, em duas arquibancadas, delimitando o palco-passarela por onde transitavam os personagens da peça, que saíam do interior do Brasil em direção à cidade, percurso durante o qual cada um encontrava o seu próprio caminho para além dos anseios familiares. O espetáculo, que permaneceu um ano em cartaz, celebrou o ritual, a comunhão e a utopia característicos da época. Ripper, que deu continuidade ao vínculo com a turma do Ipanema na encenação seguinte, de A China é azul, texto de José Wilker (1972) levado ao palco por Rubens Corrêa, ganhou o Prêmio Molière pelos figurinos de Rock e de Doroteia vai à guerra, espetáculo de Paulo José para o texto de Carlos Alberto Ratton.

O espírito transgressor, espelhado por Ripper no início de sua vida teatral, já tinha se imposto nas suas primeiras iniciativas no cinema, terreno em que debutou a partir do contato com Nelson Pereira dos Santos, de quem foi aluno na faculdade de arquitetura cursada na Universidade de Brasília (UnB). Aos 18 anos, trocou a efervescência da Copacabana carioca pela capital recém-fundada, permanecendo por lá de 1962 a 1965, quando o projeto luminoso de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro foi vitimado pela ditadura militar. Destemido em relação a mudanças, a deslocamentos, Ripper demonstrou, ao longo das décadas, não temer a desestabilização. “Eu saio de Ipanema e vou para Jacarepaguá. Lá encontro alguma coisa de autêntico, sincrético, algo fundamental…” (p. 76), disse, em outro momento.

Nelson convidou Ripper para fazer a assistência de direção do curta-metragem Fala Brasília (1965). Na volta para o Rio de Janeiro, seguiu ao lado do ex-professor em El justicero (1967), como diretor de arte; em Fome de amor (1968), como responsável pela cenografia, pelos figurinos e pelo roteiro (em parceria com o cineasta); em Azyllo muito louco (1970), acumulando direção de arte, cenografia e figurinos; e em Como era gostoso o meu francês (1971), assinando a pesquisa etnográfica, mas se afastando do processo de filmagem devido ao comprometimento com Pindorama (1971), de Arnaldo Jabor, realizado na mesma época.

A afirmação de uma brasilidade singular, ainda que decorrente de documentação verticalizada no que se refere à pesquisa e ao intercâmbio com a realidade local, se impõe como espinha dorsal do percurso de Ripper, tanto nos trabalhos atravessados pela “poética do delírio” quanto nos mais próximos da linguagem realista. No primeiro grupo estão filmes como Azyllo muito louco, Pindorama e Xica da Silva (1976), de Carlos Diegues; no segundo, a versão cinematográfica de Leon Hirszman para São Bernardo (1972), romance de Graciliano Ramos, e as montagens de Gata em telhado de zinco quente (1976), peça de Tennessee Williams, e Adorável Júlia (1983), de Sommerset Maugham.

reprodução

reprodução Walmor Chagas e Zezé Motta: poética do delírio

Heloisa Lyra Bulcão parece assinalar que, mesmo sem perder de vista as especificidades, Azyllo, Pindorama e Xica da Silva são filmes em que a estilização não gera um afastamento da realidade brasileira; ao contrário, suscita uma conexão.

“… o exagero das cores e a aparência escancaradamente cenográfica dos figurinos e ambientes, especialmente no interior da Casa Verde, colaboram com a metáfora que se instalara pelo governo militar, detentor do poder no país”. (p. 44)

Bulcão se refere à produção de Nelson Pereira dos Santos, influenciada pelo movimento tropicalista – assim como trabalhos imediatamente anteriores que traziam Ripper na ficha técnica, casos dos filmes Brasil, ano 2000 (1969), de Walter Lima Jr., e Os herdeiros (1970), de Carlos Diegues, além da encenação de Tem banana na banda. Uma operação parecida é destacada na análise de Pindorama, filme para o qual Ripper construiu uma cidade e concebeu cerca de 250 figurinos:

“A recriação, a partir de pesquisa iconográfica, de forma crítica e muito própria se apresenta no uso das cores intensas, com laranjas, roxos e turquesas, que se afastam da referência original, trazendo o grotesco e o ridículo como alegoria de um Brasil onde impera a corrupção e a injustiça”. (p. 38)

A determinação em estabelecer elo indireto com o contexto brasileiro da repressão sobressai ainda na direção de arte de Xica da Silva, de acordo com análise da autora.

“Com uma brasilidade muito própria e referências ligadas à cultura afro-brasileira ou indígena presentes nos ambientes, nos objetos e em cada material e técnica utilizados na cenografia e no figurino, a direção de arte não busca a reconstituição realista da época. Com a recriação ficcional dos fatos históricos, o filme traz uma crítica aos detentores do poder”. (p. 50)

Atado ao instante imediato, Ripper não despreza o fio histórico. Investiga a identidade nacional a partir de um concentrado de tempos.

Cedoc/Funarte

Cedoc/Funarte Croquis de Ripper em Adorável Júlia (1983)

Os trabalhos norteados pelo realismo, que pertenceriam a uma corrente contrária, não estampam, porém, uma visão impessoal de Brasil por meio de uma reconstituição fidedigna, preocupada em tão-somente reproduzir características das épocas. O levantamento de informações estimula a criação personalizada de Ripper. Até porque, por mais que o artista se cerque de dados concretos, não há como acessar a realidade pura. A evocação do passado decorre sempre de uma interpretação. Nesse sentido, Bulcão afirma que Ripper “busca recriar a partir de uma fidelidade à suposta realidade de época” (p. 56). Isto vale até para uma montagem como a de Domingos Oliveira e Marília Pêra para Adorável Júlia, em que o artista radicaliza o projeto de trazer à tona a atmosfera de um passado – a década de 1930 – por meio de uma cenografia minuciosa, detalhista, de dois andares, e de uma concepção espacial que se estendia pelo saguão do Teatro Copacabana. Na versão de Paulo José para Gata em telhado de zinco quente, a cenografia realista não gera, segundo Ripper, um afastamento do Brasil.

Já os merecidamente louvados direção de arte, cenografia e figurino de São Bernardo apontam para um comedimento e uma contenção que, apesar de fieis à proposta do filme, parecem contrastar com um artista conhecido pela exuberância, pelo destemor em relação aos excessos.

“Ele atuava tanto numa coisa que devesse ter um minimalismo, um formalismo, passando por uma vertente até exotérica, digamos, no modo de colocar as coisas em cena, idealizar o material, até uma coisa extremamente barroca, de excessos, quase carnavalesca”. (p. 85)

É o que constata Fernando Marés, que começou na cenografia sob a influência de Ripper. O cenário de O Encontro de Descartes com Pascal (1987), espetáculo de Jean-Pierre Miquel para o texto de Jean-Claude Brisville, por exemplo, foi considerado austero e, ao mesmo tempo, bastante teatral. O caráter sintético presente em algumas criações de um artista de perfil barroco como Ripper está ligado, em certa medida, à habilidade para extrair o máximo de possibilidades do mínimo de recursos.

“Nos filmes em que trabalhei, o guarda-roupa foi sempre um só. O que tornava diferentes as roupas era um arranjo (…). É importante frisar que se gasta inutilmente em figurinos, no cinema brasileiro, por falta de um acervo que possa ser utilizado de formas diversas, de acordo com as necessidades”. (ps. 40/41)

Através dessa declaração, Ripper evidencia uma aproximação entre a sua concepção de cinema e uma manifestação como o teatro em que as limitações podem ser vistas como enriquecedoras. Considerando a impossibilidade de concretizar todas as imagens diante do público, a arte teatral investe na expressividade da sugestão como modo de estimular a imaginação do espectador.

Bulcão destaca que, em Avatar (1974), Ripper conseguiu “fantásticos efeitos visuais apenas através do uso de palhas, esteiras e luz…” (p. 76). Essa encenação do texto de Paulo Afonso Grisolli foi um capítulo à parte na carreira de Ripper. Nessa primeira direção em teatro, ele acumulou a cenografia, o figurino e a produção, instâncias que adquiriram caráter bastante particular. Dando continuidade à tendência de priorizar os espaços públicos, abertos, característica imperante em sua trajetória cinematográfica, Ripper, ao lado de Cecília Conde (parceira artística desde Hoje é dia de rock), deu vazão a experimentações em meio à natureza. Bulcão ressalta que o cenário, concretizado a partir de laboratórios com os atores, foi composto por troncos, bambus, palhas, areia, água e fogo, e os figurinos, por algodão, rede e penas. Os espectadores sentavam sobre pedras na Sala Corpo e Som do Museu de Arte Moderna, do Rio de Janeiro. “…nos afastamos da sociedade tecnológica e partimos para o vento, para o sol e para as nuvens sem chuva” (p. 11), ressaltou Ripper, em texto – incluído em Poesia e subversão – referente ao projeto dessa montagem.

Ao mesmo tempo em que assinala o desejo de “dirigir um filme despojado, duro, seco, muito contido” (p. 39), Ripper sinaliza que “gostaria de trabalhar num filme planificado, elaborado, bem protegido pela produção, um filme em que fosse preciso fechar a Avenida Rio Branco em pleno dia de trabalho, com um cordão de isolamento” (p. 40). Essas afirmações parecem apontar para uma contradição entre a prática de um cinema em tom menor e o glamour da grande produção. Mas não é assim. “Nós só podemos fazer superproduções segundo o terceiro mundo, não segundo outros cinemas” (p.55), exclamou. Não sonhou com o know-how internacional. Lutou, isto sim, pelo aprimoramento técnico no Brasil. Para tanto, fundou a Uzina Barravento, em Xerém, no Rio de Janeiro, uma central técnica destinada à confecção de todo o material (Ripper ficou incumbido da direção de arte, da cenografia e dos figurinos) a ser usado em Quilombo (1984), filme de Carlos Diegues. O nome da iniciativa, que remete a um dos filmes de Glauber Rocha – Barravento (1962) –, expressa o elo com a brasilidade e a proposta artística autoral.

Ripper precisou lidar, claro, com as circunstâncias de cada momento. Entretanto, através de sua personalidade detalhista, quase obsessiva, mostrou-se nada conformista em relação a um panorama econômico castrador. Suas contribuições artísticas vêm sendo oportunamente louvadas nos últimos anos, não “só” por meio dos livros de Bulcão como da ótima exposição A mão livre de Luiz Carlos Ripper, que contou com curadoria da cenógrafa e professora Lidia Kosovski.

.:. Escrito no contexto do projeto Crítica Militante, iniciativa do site Teatrojornal – Leituras de Cena contemplada no edital ProAC de “Publicação de Conteúdo Cultural”, da Secretaria do Estado de São Paulo.

Serviço:

Luiz Carlos Mendes Ripper: poesia e subversão (173 páginas, R$ 40)

Autora: Heloisa Lyra Bulcão

Editora: Funarte (2016)

Bacharel em Comunicação Social pela Faculdade da Cidade. É doutor em artes cênicas pelo Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UniRio. Trabalha como colaborador dos jornais O Globo e O Estado de S.Paulo e das revistas Preview e Revista de Cinema. Escreve para os sites Questão de Crítica (questaodecritica.com.br), Críticos (criticos.com.br) e para o blog danielschenker.wordpress.com. Membro do júri dos prêmios da Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR), Cesgranrio e Questão de Crítica.