Crítica Militante

Pode-se dizer da literatura – a dramaturgia, a ficção, a poesia – o que Drummond disse do amor: a palavra literária, assim como o sentimento amoroso, “não consola nunca de núncaras”. Ela se destina a fazer perguntas, mais do que a oferecer respostas, conforme sabemos. O próprio ato de indagar, no entanto, revela-se alentador porque, mesmo sem soluções à vista, já é alguma coisa reconhecer e elaborar certos problemas essenciais.

Foi assim com o dramaturgo William Shakespeare (1564-1616), com o romancista Machado de Assis (1839-1908) e com o poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), que lemos aqui em três de seus textos mais famosos e substantivos. O arquicélebre solilóquio da tragédia Hamlet, de Shakespeare, o capítulo O delírio, sétima seção do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado, e o poema A máquina do mundo, de Drummond, acham-se ligados pelo tema da finitude. Tema que se amplia ao contemplarem, os três, “a estranha ordem geométrica” do cosmo.

Escritos em épocas diversas – o Renascimento, o século XIX, o século passado – mas marcados pela mesma atmosfera (ou atitude) moderna, esses textos guardam afinidades entre si também no modo cético ou desencantado de abordar o seu assunto.

Ao expressar os pensamentos do príncipe na forma dos solilóquios, o autor se viu livre para exprimir ideias identificadas aos intelectuais cosmopolitas, representativos daquela época pródiga em mudanças

Terra desconhecida

É paradoxal que Hamlet (1600-1601),[i] no solilóquio situado na primeira cena de seu terceiro ato (a peça traz vários desses monólogos endereçados a ninguém), fale da morte, ou melhor, do que possa haver depois da morte como sendo “o país ignorado de onde nunca ninguém voltou”.

Sim, porque – este é o paradoxo – a história começa justamente pela aparição do fantasma de Hamlet pai, que volta à vida para revelar que morreu não em decorrência do ataque de uma serpente, como se acreditava, mas envenenado pelo irmão Cláudio – que ocupa agora o trono da Dinamarca, tendo se casado com a viúva, a rainha Gertrudes, mãe do príncipe Hamlet.

Na primeira cena, o fantasma do velho rei é referido por vigias assustados; ele então aparece e some rapidamente por duas vezes. Na quarta cena, surge para se encontrar com o filho, a quem vai relatar o assassinato e reclamar que o vingue. O desejo de desforra passa a ferver no coração do príncipe, que naturalmente já andava pesaroso com a perda recente, embora até ali a imaginasse acidental. O rapaz acha-se ainda escandalizado diante da rapidez com que sua mãe se deixou seduzir pelo tio.

Não se trata aqui propriamente de incoerência, mas do fato de que as linhas do enredo obedecem a uma lógica – a que leva da revelação do assassinato à consumação da vingança, no decorrer dos cinco atos – enquanto as palavras dos solilóquios atendem a outra lógica, relacionada à visão de mundo do autor e de alguns de seus contemporâneos. Os dois planos se ligam, mas conservam sua autonomia.

Os solilóquios têm, de modo geral e de modo especialíssimo em Hamlet, a tarefa de nos dar acesso aos pensamentos mais íntimos da personagem, dos quais normalmente não teríamos conhecimento em situações apenas dramáticas, ou seja, dominadas pelo diálogo. O solilóquio é recurso de índole épica, não dramática, procedimento narrativo no seio do drama.

Durante o discurso iniciado por “Ser ou não ser, essa é a questão”, parece falar antes o dramaturgo sob a máscara da personagem; ou, por outra, ali se expressam ideias então correntes (ou noções afins a elas) que o dramaturgo soube captar, conferindo a tais ideias memorável forma literária. Podemos lembrar a propósito, entre os autores que foram prováveis referências para Shakespeare, o filósofo italiano Giordano Bruno (1548-1600), que esteve na Inglaterra de 1583 a 1585.

A menção a Bruno justifica-se, apesar de não conseguirmos discernir, na peça de Shakespeare, influência direta do filósofo.[ii] No entanto, a militância deste, ao percorrer várias cidades europeias e ao publicar numerosas obras consideradas subversivas, terá aberto caminho para que a admissão de nossa ignorância quanto à morte apareça em letras tão nítidas na tragédia shakespeariana. A concepção de universo em que a Terra já não ocupa lugar central, desenvolvida por Bruno a partir de Copérnico, estabelece a novidade da cosmologia renascentista, que por sua vez incide sobre a visão do humano.[iii]

Jean-Pierre Muller/AFP

Jean-Pierre Muller/AFP Adrian Lester é o Hamlet de Peter Brook na montagem de 2000

Ao expressar os pensamentos do príncipe na forma dos solilóquios, frequentes na peça, o autor se viu livre para exprimir ideias identificadas aos intelectuais cosmopolitas, não raro iconoclastas, representativos daquela época pródiga em mudanças – tanto técnicas e econômicas quanto ideológicas; categoria social a que o protagonista se relacionava (Hamlet estudou em Wittenberg, onde Bruno deu aulas…), tornando verossímil que manifestasse tais perplexidades.

Refiro-me portanto a certo ceticismo renascentista, que não se encontra noutros dramaturgos do período. Entre eles, o português Gil Vicente (1465-1536) e o espanhol Calderón de la Barca (1600-1681), ambos excelentes, sim, porém atados a esferas culturais – a do catolicismo ainda medieval ou, depois, a da Contrarreforma – nas quais a crença cristã, tranquilizadora quanto ao que exista depois da morte, permanece dominante.

A Inglaterra também viveu a intolerância religiosa, e tampouco encontraremos ideias similares às hamletianas em dramaturgos britânicos contemporâneos de Shakespeare. O repertório de crenças relativas à morte não é posto em causa, mas, pelo contrário, é tacitamente reafirmado em Thomas Kyd (1558-1593) ou em Christopher Marlowe (1564-1593), embora ambos tenham tido problemas por supostas opiniões independentes. A leitura das peças A tragédia espanhola, de Kyd, e Doutor Fausto, de Marlowe (escritas na década de 1580), permite ver o laço com a ideologia em voga.[iv] Ressalve-se que o humor de Marlowe compensa largamente o que há de previsível em seu Fausto.

Afinal, do que trata o solilóquio? De saída, vamos ver que se dá num quadro de desconfiança e dissimulação: seja a desconfiança de Cláudio e Polônio (conselheiro do rei e pai da “bela Ofélia”, apaixonada pelo príncipe) contra Hamlet; seja a de Hamlet contra eles, que pretendem aferir o quanto exista de verdadeira loucura em seu comportamento. “E não puderam, com fala habilidosa,/ Obter-lhe a confissão desse desvairo,/ Que assim perturba a calma dos sentidos/ Com turbulenta e perigosa insânia?”, pergunta o rei a Rosencrantz e Guildenstern, agenciados para espionar o príncipe. Assim, ambiente e circunstância corruptos predispõem, plausivelmente, à reflexão desencantada expressa no solilóquio.

Vale registrar dois aspectos nas palavras pelas quais o príncipe pensa em voz alta (enquanto Cláudio e Polônio, escondidos, o observam): o primeiro deles é o de que a morte possa pôr termo às dificuldades do vivente, referidas na imagem das “flechadas da trágica fortuna” (diante das quais haveria o caminho da resignação ou o da coragem para enfrentá-las). Hamlet diz pouco adiante que “pelo sono/ Findam-se as dores, como os mil abalos/ Inerentes à carne – é a conclusão/ Que devemos buscar”. Nenhum consolo metafísico na crença da vida eterna; os indivíduos estão limitados a seu “invólucro mortal”.

O segundo aspecto nessas linhas prende-se ao “problema” que a morte nos depara: “Pois os sonhos que vierem nesse sono/ De morte, uma vez livres deste invólucro/ Mortal, fazem cismar. Esse é o motivo/ Que prolonga a desdita desta vida”. Enumeram-se os males que todos podemos sofrer, semelhantes aos que, cerca de três séculos depois, comparecerão ao delírio de Brás Cubas: “os golpes do destino,/Os erros do opressor, o escárnio alheio,/ A ingratidão no amor, a lei tardia,/ O orgulho dos que mandam, o desprezo/ Que a paciência atura dos indignos”.

Não carregaríamos “o fardo da pesada vida” se pudéssemos livrar-nos dele “na ponta de um punhal”, ou seja, pelo suicídio; mas não o fazemos por não saber o que há depois da morte, e aqui a ideia de que “pelo sono findam-se as dores” será, ela também, ambígua, dado que o possível aniquilamento de todo modo nos assusta:

[…] Quem carregara

Suando o fardo da pesada vida

Se o medo do que vem depois da morte –

O país ignorado de onde nunca

Ninguém voltou – não nos turbasse a mente

E nos fizesse arcar co’o mal que temos

Em vez de voar para esse, que ignoramos?[v]

Acresce que, ao projetarmos grandes empreendimentos, o medo da morte – ou simplesmente da dor – nos paralisa, atrasa, intimida. No caso de Hamlet, a tarefa maior é a da vingança, que ele adia por saber que pode não sobreviver ao embate.

Em mais uma das voltas bem-humoradas armadas pelo escritor, é claro que o fim dos tempos e suas verdades espetaculares não chegam, como se Machado nos dissesse que essas verdades simplesmente não existem

O delírio de Pandora

Há uma referência ao príncipe Hamlet logo no primeiro capítulo do romance Memórias póstumas de Brás Cubas (1880-1881).[vi] Não seria demais ver, nessa citação, o sinal de uma afinidade ou empatia literária. Cubas, o defunto autor que começa a narração de sua vida por seu passamento, diz a certa altura: “E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido”.

A visão de existência e de universo expressa no sétimo capítulo das Memórias póstumas mostra-se descarnada, cética, avessa à contemporização cristã – e, ao que parece, também à de outras religiões, todas empenhadas em propiciar algum apoio diante do pavor que a perspectiva do aniquilamento naturalmente nos impõe. A contradição, insolúvel, reside em saber que vamos morrer; temos consciência da finitude, ao contrário do que se dá com os animais (embora também eles possam intuí-la). Como o neurótico da anedota, a gente sabe que é assim – mas não aguenta.

Para a doutrina especificamente católica, o destino do indivíduo, na morte, dependerá das virtudes por ele professadas em vida. O livre-arbítrio corresponde a acreditar que, sendo certo que viveremos depois da morte física, o lugar que nos vai caber decorrerá de nosso comportamento, ou seja, de nossas escolhas, em contraste com “a justificação por meio da fé e não das obras”, crença protestante.[vii] No livro de Machado de Assis, esse gênero de contratos ou de consolos prévios não aparece, o que já é traço comum com a admissão da ignorância – equivalente a desamparo – quanto ao sono depois da vida.

O delírio no corpo das Memórias, a exemplo do solilóquio em Hamlet, acha-se como que à margem da ação do romance – o que por si não diz muito, pois diversas passagens naquela obra bailam soltas, desligadas da história linear. Esse, aliás, é o próprio modo de composição do livro de Machado. Mas a observação valerá se pensarmos que, num e noutro caso, não é obrigatório relacionar estritamente a parte ao todo; cada fragmento propõe uma visão do mundo que guarda alguma autonomia em relação a seu contexto, ou seja, à psicologia das personagens e ao andamento da história.

Que significados se depreendem do capítulo? Antes de apontar dados ou trechos que se podem considerar exemplares, recorro à divisão operada por Augusto Meyer, funcional na abordagem dessa seção das Memórias. No artigo O delírio de Brás Cubas, o crítico nota “quatro episódios, cada qual acompanhado de motivos distintos”,[viii] componentes da situação em que, prestes a morrer, Brás sonha com a mítica Natureza, figura de mulher gigantesca e assustadora que lhe mostrará algo da caótica existência humana. Meyer diz:

a transição do estado consciente para o delírio (barbeiro chinês, Suma Teológica) toma quatro parágrafos apenas, onde a razão bruxuleante ainda abre um parêntese de lucidez (alguém lhe descruzava as mãos); segue-se a viagem à origem dos séculos, no lombo de um hipopótamo, estranho animal que abana as orelhas, sem respeito algum à zoologia (sensação de frio, vertigem, planície de neve); surge então a figura monstruosa, Natureza ou Pandora, mãe e inimiga ao mesmo tempo, e trava-se o admirável diálogo, núcleo vivo do capítulo e seu momento culminante; e enfim, arrebatado ao alto da montanha, assiste o enfermo ao desfilar dos séculos, desta vez não mais ao arrepio do tempo, desandando em movimento reversível, mas reintegrado na ordem histórica, verdadeira condensação da história universal; a cláusula é o retorno à consciência, reduzido o hipopótamo à proporção de um gato, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel.

Divulgação/Alfenim

Divulgação/Alfenim Em Memórias de um cão (2015), o Grupo Alfenim (PB) relê Machado

A jornada se inicia sem que o doente decida viajar: “vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança”; o animal que o conduz é tão misterioso quanto patusco, dotado de orelhas de elefante, não de hipopótamo.

Depois, quando o animal falante informa que caminham para trás, reiterando que o destino era mesmo a origem dos tempos, tudo o que qualifica as sensações do paciente reforça que os movimentos se fazem à sua revelia: “Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta, e o resultado impalpável”.

O mesmo esquema de solavancos e surpresas vai reger a aparição do “vulto imenso”: “Caiu do ar? destacou-se da terra?”, espanta-se Brás. O indivíduo deprecia-se diante da que se apresenta como Natureza ou Pandora, mãe e inimiga: frente à sua “impassibilidade egoísta”, ele se sente “o mais débil e decrépito dos seres”.

O que está em causa é, portanto, a consciência de que vamos morrer, para a qual as leis naturais só podem parecer absurdas, por não atenderem a nosso desejo de continuar vivos… Quando Brás implora alguns anos mais e argumenta que o amor à vida lhe foi dado pela própria Pandora, perguntando “por que te hás de golpear a ti mesma?”, essa espécie de grande mãe arcaica e mítica responde:

– Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jocundo, supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro tanto melhor: eis o estatuto universal. Sobe e olha.

Não se trata de um convite, mas de uma ordem dada a esse cadáver adiado que delira:

Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, – flagelos e delícias, – desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo, como um farrapo. […] A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva […] e essa figura, – nada menos que a quimera da felicidade, – ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se, como uma ilusão.

O narrador-personagem assiste ao desfile das gerações, algumas tristes, outras nem tanto, “e todas elas pontuais na sepultura”. Adiante, redobra a atenção na expectativa de se deparar com o último dos séculos, o que virá resolver o mistério do movimento universal, intenso e perene, mas aparentemente destituído de significado. Em mais uma das voltas bem-humoradas armadas pelo escritor, é claro que o fim dos tempos e suas verdades espetaculares não chegam, como se Machado nos dissesse que essas verdades simplesmente não existem. O sonhador recobra a consciência, volta a seu quarto e à condição comum.

Esse capítulo faz par com outro, intitulado O humanitismo, em que o velho amigo de escola, Quincas Borba, vem apresentar a Brás Cubas os termos de um novo sistema filosófico, formulado pelo próprio Borba. Há um quase paralelo aqui entre a peça e o romance: se, em Hamlet, o dramaturgo só pode enunciar as dúvidas quanto à morte se as convicções religiosas forem postas entre parênteses, nas Memórias póstumas o romancista apresenta, em tom de paródia, os patéticos princípios do humanitismo para criticar alguns dos esquemas filosóficos e científicos de seu tempo, como o positivismo e o evolucionismo.

Machado aponta a ingenuidade, a vaidade implícita nas teses pretensamente irrefutáveis e nas correspondentes soluções infalíveis. De novo, as saídas dogmáticas, agora de tipo cientifico, deixam sem resposta as questões fundamentais. “Nenhuma certeza – religiosa ou científica – subjuga o pessimismo machadiano”, afirma José Guilherme Merquior em sua história da literatura brasileira.[ix] A constatação é corretíssima, porém podemos relativizar esse pessimismo se imaginarmos que o romancista de fato nos convida a evitar as ilusões, os variados modos de ilusão a nosso dispor. Visto assim, o negativismo liberta.

O poeta nos fala afinal da impossibilidade de se resolver o mistério do universo, e com ele o da vida humana; ou mais, talvez nem sequer exista mistério a decifrar

A mecânica celeste

O sétimo livro do já então festejado Carlos Drummond de Andrade é Claro enigma, de 1951. Nele ressalta o poema A máquina do mundo, exemplar da investigação filosófica praticada por meios não puramente lógicos, mas conforme os instrumentos analógicos da poesia. Talvez com otimismo excessivo, escrevi certa vez que entre nós, brasileiros, o modo de pensar o mundo que se consagrou não foi o analítico, mas o poético.[x] O que é verdadeiro no que toca a Machado e a Drummond, e pode incluir os clássicos portugueses, se consideramos que o tema da mecânica dos céus remonta a Camões, que o tratou no canto final de Os Lusíadas.

O poeta mineiro havia publicado A rosa do povo em 1945. Um dos principais textos desse livro, pela ambição temática e pela variedade das técnicas, é o extenso, épico Nosso tempo, que denuncia a coisificação de vidas e consciências sob determinadas condições sociais, identificadas à circunstância capitalista que “o poeta promete ajudar a destruir”. Esse Drummond participante seis anos depois se converte no lírico reflexivo de Claro enigma.

A epígrafe do novo trabalho, tomada a Paul Valéry, diz algo como “os fatos me aborrecem”, o que soa polêmico frente às opções éticas e políticas de outras obras do autor. Claro enigma inclui a cismarenta Contemplação no banco, a Cantiga de enganar, de ironia biliosa, ou a tristeza que imprime seu “selo nas nuvens” em Tarde de maio: “O próprio amor se desconhece e maltrata”. Os temas prediletos já não são a luta social, a desigualdade, a injusta distribuição; agora o poeta mira a mecânica do universo, a existência e seus impasses, conforme faz em A máquina do mundo.

As 32 estrofes do poema, escrito em tercetos decassílabos, distribuem-se em seis períodos quanto ao aspecto sintático.[xi] O segundo e o terceiro períodos começam, porém, pelo mesmo verbo (“Abriu-se majestosa e circunspecta”; “Abriu-se em calma pura, e convidando”) e aludem ao mesmo apelo com que a máquina oferece os seus segredos ao olhar do peregrino. Podemos reuni-los em um só trecho, ficando o poema, assim, repartido em cinco seções: a situação inicial, com o sujeito a caminhar na estrada erma; a aparição da máquina, que franqueia seus mistérios ao peregrino; a descrição do mundo natural e humano, prestes a ser iluminado, redimido; a resposta do peregrino a essa oferta e o breve epílogo.

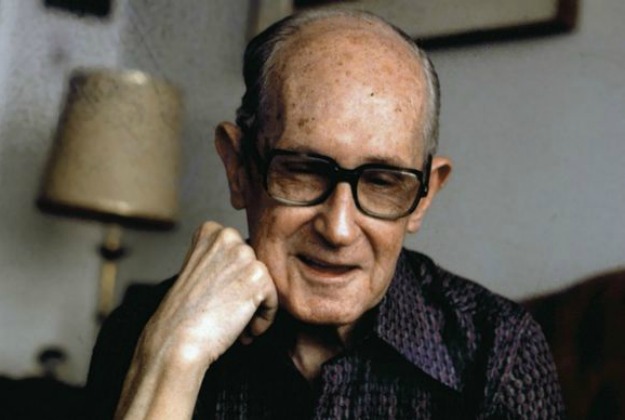

Divulgação

Divulgação Carlos Drummond de Andrade: o mortal como território do humano

A primeira seção apresenta o homem a caminhar à hora do crepúsculo, acreditando-se desenganado:

E como eu palmilhasse vagamente

uma estrada de Minas, pedregosa,

e no fecho da tarde um sino rouco

se misturasse ao som de meus sapatos

que era pausado e seco; e aves pairassem

no céu de chumbo, e suas formas pretas

lentamente se fossem diluindo

na escuridão maior, vinda dos montes

e de meu próprio ser desenganado,

a máquina do mundo se entreabriu

para quem de a romper já se esquivava

e só de o ter pensado se carpia.

Os elementos visuais e sonoros sugeridos na abertura criam atmosfera algo melancólica. O som do sino soma-se ao dos sapatos nas pedras (estamos em Minas, e uma igreja se supõe nos arredores); as aves e o céu cinzentos se incorporam à noite que se avizinha, e esta se aproxima por analogia da noite interior, desalentada.

O quadro de calma soturna convida a que algum incidente venha quebrá-la, e a imagem fantástica aparece na última das estrofes iniciais. Os atributos da máquina, “majestosa e circunspecta”, contrastam os do peregrino, descrito adiante como “noturno e miserável” (Machado dissera “o mais débil e decrépito dos seres”). A luz emitida por ela, que opera à maneira das revelações, é forte, mas suportável “pelas pupilas gastas na inspeção/ contínua e dolorosa do deserto,/ e pela mente exausta de mentar// toda uma realidade que transcende/ a própria imagem sua debuxada/ no rosto dos mistérios, nos abismos”. A luz se contrapõe à mente exausta. É quando a máquina, por alegoria, fala ao viajante. Ela o convoca:

olha, repara, ausculta: essa riqueza

sobrante a toda pérola, essa ciência

sublime e formidável, mas hermética,

essa total explicação da vida,

esse nexo primeiro e singular,

que nem concebes mais, pois tão esquivo

se revelou ante a pesquisa ardente

em que te consumiste… vê, contempla,

abre teu peito para agasalhá-lo.

Agora “tudo que define o ser terrestre”, o que gira pelo planeta e volta a mergulhar “na estranha ordem geométrica” do cosmo, deve se fazer compreender. Tudo, mesmo “o solene/ sentimento de morte, que floresce/ no caule da existência mais gloriosa”.

Drummond arrisca o belo golpe de teatro (embora preparado desde quando fala em desengano e “pupilas gastas”): chegamos à penúltima seção do poema, e o viajante rejeita a graça com que a máquina o distingue. Ele a esnoba. Falta-lhe a fé necessária para aceitar, sem hesitações, esse presente de grego metafísico. As crenças debilitaram-se e não conseguem mais atender ao chamado, “como se um dom tardio já não fora/ apetecível”. O episódio extraordinário se encerra quase sem ruído ou movimento: “baixei os olhos, incurioso, lasso,/ desdenhando colher a coisa oferta/ que se abria gratuita a meu engenho”.

Penso que o poema procede por ironia, não a ironia humorística de Machado, mas tão somente a da figura pela qual dizemos algo para que se entenda o contrário. Por esse caminho, não se deve acreditar na oferta formidável feita pela máquina, que corresponderia ao milagre do conhecimento, com a existência enfim livre de seus disfarces, de sua opacidade. Ou ainda: mesmo admitindo tamanha dádiva como efetiva, não é de se crer na recusa a uma oferta assim maravilhosa.

O poeta nos fala afinal de limites, da impossibilidade de se resolver o mistério do universo, e com ele o da vida humana; ou mais, talvez nem sequer haja mistério a decifrar. Seja como for, o peregrino renuncia corajosamente a todas as ilusões destinadas a suprir a constante carência de respostas, a dele e a nossa.

O próprio poema o sugere: apenas a mediação da fé ou das crenças o poderia ligar àquele apelo – que não vem de fora, mas do íntimo. Todavia, as crenças já não lhe são propícias. A intuição a elas relacionada perde seus gumes, e a razão como que as desautoriza. Na ausência de Deus, somos nós a consciência do universo – ao menos no universo conhecido –, pobre e limitada consciência, decerto.

Assim como se dá em Machado, o aparente pessimismo, aqui, pode ser lido em chave afirmativa: essa mesma lucidez escassa é o que temos para viver de modo pleno. A admissão de ignorância diante da morte, em Hamlet, e o retrato derrisório do indivíduo frente à origem e ao fim dos tempos, em O delírio, ajudam a compreender A máquina do mundo. Que reafirma o incompleto, o imperfeito, o duvidoso, o mortal como território do humano. Nele, a felicidade possível.

.:. Escrito no contexto do projeto Crítica Militante, iniciativa do site Teatrojornal – Leituras de Cena contemplada no edital ProAC de “Publicação de Conteúdo Cultural”, da Secretaria do Estado de São Paulo.

Notas de rodapé:

[i] A data (ou datas) em que a peça terá sido escrita e encenada varia conforme a fonte: 1600 ou 1601.

[ii] O crítico Anatol Rosenfeld afirma no artigo Shakespeare e o pensamento renascentista: “A destruição do sistema cosmológico antigo e medieval – com a Terra imóvel no centro e as esferas planetárias movendo-se em torno dela, enquanto no extremo se encontram as esferas fixas – leva, no pensamento de Bruno, necessariamente, à concepção de que qualquer lugar em que nós nos encontremos pode ser considerado ponto central. Desde que o horizonte se forma, reforma e modifica constantemente, segundo o deslocamento do observador, é evidente que toda determinação espacial tem de ser relativa. […] E visto que a Terra móvel já não pode ser considerada ponto de referência fixo, o movimento torna-se igualmente relativo e com isso, da mesma forma, o tempo, que é medido pelo movimento. Não se pode afirmar (apesar de já se ter afirmado) que tais e semelhantes ideias de Giordano Bruno tenham influído diretamente no pensamento de Shakespeare, embora o filósofo tivesse vivido durante certo tempo na Inglaterra e talvez houvesse mesmo encontrado o dramaturgo. Certas ideias de Bruno são aqui de leve sugeridas por serem sintomáticas da cosmovisão renascentista. Estavam no ar. Mesmo se Shakespeare não tivesse tido nenhum contato com o filósofo, certamente teria absorvido tais concepções”. Em: Texto/contexto, p. 128-129.

[iii] A visão de Bruno era a de um universo infinito, onde haveria mundos inumeráveis e não apenas o sistema planetário que habitamos,centrado na Terra, conforme pensava o modelo arcaico de Aristóteles e Ptolomeu, referendado pela Igreja. Ele divisava ainda uma espécie de alma do universo, responsável por sua unidade, alma que estaria presente em todos os corpos, inclusive nos seres humanos. Não nega Deus, mas amplia imensuravelmente a ideia de divindade; para ele, Deus não é anterior nem exterior aos seres e às coisas, não as transcende, mas é imanente a elas; o criador mora nas criaturas.

[iv] A tragédia espanhola terá sido uma das referências para Hamlet: personagem alegórica chamada Vingança, teatro dentro do teatro e a presença de um fantasma foram utilizados por Kyd e reaproveitados por Shakespeare. O texto shakespeariano, no entanto, alcança níveis mais maduros que os da peça de Kyd. São fatos já indicados pelas autoridades em Shakespeare, que a leitura daquelas obras (em Dramaturgia elizabetana) reitera.

[v] A tradução utilizada é a de Ana Amélia de Queiroz C. de Mendonça e Barbara Heliodora.

[vi] O romance foi publicado em série na Revista Brasileira, ao longo de 1880, e saiu em livro no ano seguinte.

[vii] De acordo com Rodolfo Mondolfo em Figuras e ideias da filosofia da Renascença, p. 60-61.

[viii] Em Machado de Assis (1935-1958), p. 151.

[ix] De Anchieta a Euclides: breve história da literatura brasileira, p. 274.

[x] Em artigo intitulado Toda poesia, sobre a obra de Drummond, publicado no jornal Correio Braziliense a 27/10/2002.

[xi] Como lembra Merquior no artigo ‘A máquina do mundo’ de Drummond, em Razão do poema.

Referências:

ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova reunião: 23 livros de poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Apresentação e notas: Antônio Medina Rodrigues. 5ª. ed. São Paulo: Ateliê, 2015.

BLOOM, Harold. Shakespeare. Em:Abaixo as verdades sagradas: poesia e crença desde a Bíblia até nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

BRUNO, Giordano. Sobre o infinito, o universo e os mundos. Em: BRUNO. GALILEU. CAMPANELLA. Traduções: Helda Barraco, Nestor Deola e Aristides Lôbo. 3ª. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

HELIODORA, Barbara (Org.). Dramaturgia elizabetana. Peças de Thomas Kyd e Christopher Marlowe. Tradução: Barbara Heliodora. São Paulo: Perspectiva, 2015.

MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides: breve história da literatura brasileira. São Paulo: É Realizações, 2014.

______. ‘A máquina do mundo’ de Drummond. Em: Razão do poema: ensaios de crítica e estética. São Paulo: É Realizações, 2013.

MEYER, Augusto.Machado de Assis (1935-1958). Apresentação: Alberto da Costa e Silva. 4ª. ed. Rio de Janeiro: José Olympio/ABL, 2008.

MONDOLFO, Rodolfo. Figuras e ideias da filosofia da Renascença. Tradução: Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1967.

OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. Hamlet: leituras contemporâneas. Belo Horizonte: Tessitura/Centro de Estudos Shakespearianos, 2008.

ROSENFELD, Anatol.Shakespeare e o pensamento renascentista. Em: Texto/contexto. São Paulo: Perspectiva; Brasília: INL, 1973.

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Em: Romeu e Julieta e Hamlet. Tradução: Ana Amélia de Queiroz C. de Mendonça e Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

Professor do departamento de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), na área de teoria teatral, escritor e compositor. Autor, entre outros, de ‘Zé: peça em um ato’ (adaptação do ‘Woyzeck’, de Georg Büchner); ‘Últimos: comédia musical’ (livro-CD); ‘Com os séculos nos olhos: teatro musical e político no Brasil dos anos 1960 e 1970’ e ‘A província dos diamantes: ensaios sobre teatro’. Também escreveu a comédia ‘A quatro’ (2008) e a comédia musical ‘Vivendo de brisa’ (2019), encenadas em Brasília.