Crítica Militante

O pão e a pedra, espetáculo mais recente da Companhia do Latão, constrói pontos de convergência entre o mundo do trabalho na década de 70 e na atualidade, expondo o importante processo de organização dos trabalhadores fabris de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O impasse do realismo, ao tratar de temáticas sociais, fornece a chave de interpretação de um autor como Kafka em sintonia com nossa cor local.

Do autor tcheco, o Latão resgata o seguinte cenário do conto Na galeria: uma frágil e tísica amazona a girar, ininterruptamente, em um picadeiro sobre um cavalo oscilante, no ritmo das chicotadas do diretor, do bramido incessante da orquestra e dos aplausos da plateia, cujas mãos são, na verdade, martelos a vapor. Um jovem espectador que desce às pressas as escadas ao encontro do picadeiro e brada o basta! Tal é o início do conto. E, no entanto, logo após a constatação de tamanho estado infernal de coisas, o narrador nos dá o seguinte aviso: “mas não é assim”.

O cenário trágico se transforma em um grande espetáculo, no qual a dama em branco e vermelho empreende com destreza, sob o zelo de seu diretor, grandes saltos aos olhos do público, que, por sua vez, “apoia o rosto sobre o parapeito e, afundando na marcha final como num sonho pesado, chora sem o saber”. A primeira parte aponta para uma perspectiva imaginária, contudo próxima ao real. O movimento automático e incessante da bailarina, acelerado pelas marteladas da plateia e chicotadas do diretor, parece reiterar a própria coisificação da personagem – procedimento que se encontra a serviço de um realismo, a um só tempo, pessimista e ético. Se considerarmos o primeiro quadro uma espécie de preâmbulo para a apresentação do “espetáculo da vida” tal como ele é comumente aceito (com o perdão do clichê), chegaremos à hipótese de que talvez a própria sobrevivência dependa de um esforço, ainda que mínimo, para que possamos descolar-nos do real e enxergar o mundo através do véu ideológico. Kafka mostra, portanto, a sombra pavorosa de um pesadelo que insiste em tangenciar a nossa experiência, ainda que o grito de “basta” seja calado ou abafado.

Sílvia Viana resgatou recentemente a mesma obra de modo a apontar indícios do cinismo ideológico contemporâneo. Segundo a pesquisadora, somos a toda hora estimulados a trocar o pesadelo kafkaniano pela realidade sensível, uma vez que o terrível movimento infinito da bailarina, longe de estar somente à nossa espreita, passa a ser a própria propaganda do circo. O “real deformado”, dessa forma, se apresentaria em sua total violência, sem necessidade de mascaramento nem de gritos ou lamentos. Somente os aplausos se avolumariam. Aplausos como marteladas.

Esse fio histórico parece ser o ponto de contato entre o conto Na galeria e O pão e a pedra, espetáculo mais recente da Companhia do Latão. Neste, logo de início, o espectador é confrontado com Luísa (Sol Faganello), uma militante universitária que tem como principal desafio realizar uma imersão em meio aos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Montada num imaginário cavalo trépido e oscilante, Luísa inicia sua jornada, tencionada pelo ritmo pulsante da bateria.

O autoflagelo da personagem, que lembra a experiência da Santa Joana brechtiana, reside na sua perpétua desintegração e recriação, ou melhor, em seu eterno vir-a-ser, tal como o capital

A partir daí, somos apresentados ao universo do trabalho e às diferenças de gênero engendradas pela dinâmica reificante do capital no fim da década de 70, período em que as greves no ABC e o Novo Sindicalismo ganharam grande fôlego. O universo dos homens será apartado do feminino até o momento em que a personagem Joana Paixão, interpretada por Helena Albergaria, decide caracterizar-se como homem para, com isso, obter melhores condições salariais. Justamente por se deparar com as dificuldades cotidianas de uma mulher de classe baixa, viúva e mãe de uma criança, Joana estabelece a necessária ponte para que nós, espectadores, possamos vislumbrar os dois lados oprimidos pela lógica caótica de produção de bens de consumo e de geração de lucro.

Nesse sentido, tanto Joana Paixão quanto Luísa são personagens mascaradas, que têm como principal função diluir-se no próprio espaço que ocupam, ainda que com objetivos diferentes. Se Luísa é confrontada a todo instante com a ferida aberta da história, a impor, nas palavras de Perry Anderson, “limites inexoráveis ao indivíduo e à práxis coletiva” (1999), Joana compulsoriamente veste sua máscara neutra, metamorfoseando-se em mais uma peça de engrenagem, tal qual aquelas que a rodeavam na fábrica da Volkswagen.

Ambos percursos, no entanto, não deixam de ser formativos. Luísa se protege na abstração dos jargões marxistas, pouco afinados com as reais perspectivas dos trabalhadores, para enfim depreender a verdadeira contribuição social surgida através do rompimento das barreiras de classe. Desde o momento de sua chegada até a descoberta de sua real identidade pelos trabalhadores e a decretação da greve, a personagem enfrenta uma série de questões, já há muitas décadas em pauta: como a burguesia mais progressista, bem como o movimento estudantil poderiam auxiliar na catalisação de insurgências populares sem caírem no anacronismo? Não teriam essas figuras uma posição secundária frente ao protagonismo dos trabalhadores? Estaria o apoio da camada intelectual, como já afirmou Roberto Schwarz, sofrendo uma significativa desproporção à medida em que os sindicatos e a organicidade dos movimentos trabalhistas adquiriam autonomia?

Uma das possíveis respostas é fornecida por Joana, ao declarar que Luísa não conhecia nem poderia vir a compreender as condições de vida daqueles que passavam horas a fio dentro das fábricas. Sua posição de classe exigia uma restrição de seu campo de visão. É nesse ponto que O pão e a pedra produz um dos mais sofisticados saltos criativos em relação à matéria narrada. Em um cena impactante, os trabalhadores grevistas reúnem-se na casa do operário Arantes (Ney Piacentini) para definir novas propostas de enfrentamento à situação. Luísa participa do encontro com seu namorado, Pedro (Thiago França), também um universitário. O que assistimos a partir daí é um confronto entre Pedro, visivelmente defensor de um marxismo abstrato e normativo, e os trabalhadores, interessados, sobretudo, no ponto de vista prático da luta por direitos trabalhistas. Enquanto tenta estabelecer um diálogo – bastante verticalizante, diga-se de passagem – com os participantes da reunião, Pedro pede, quase em tom de decreto, para que uma das mulheres que ali estavam fosse à cozinha “passar um cafezinho”. A mesma necessidade de autoafirmar-se como eixo mobilizador de uma intervenção direta na realidade conduz o personagem a contradições e volubilidades que, por sua vez, parecem dizer muito sobre nossa condição de país periférico.

Bob Sousa

Bob Sousa Sindicalismo e política (Ney Piacentini): ferida aberta da História

Logo após o sucedido, já fora da reunião, o casal inicia uma fervorosa briga com direito a pedidos de perdão e juras de amor eterno. Pedro implora para que Luísa esqueça as desavenças ideológicas entre os dois e entre no carro – um da marca Volkswagen, por sinal. O comportamento enérgico da militante metamorfoseia-se no perfeito modelo feminino exigido por uma sociedade patriarcal. Luísa ajeita a saia, entra no carro e, inclusive, cede aos impulsos sexuais do amado. Apartado de qualquer tentativa de erotização, o corpo feminino seminu chama a atenção por ser impassível e desumanizado. A personagem torna-se uma “boneca que não diz não”, próxima da protagonista de Senhorita L, filme dirigido por Sérgio de Carvalho em 2007. Desse corpo-carne exposto pela janela (ou seria pela vitrine?) do carro, brotam a degradação da experiência social e o horror da perda de qualquer horizonte ético numa sociedade pautada pela forma-mercadoria. Assemelha-se à bailarina de Kafka, mas sem que o pesadelo seja sequer disfarçado:

O corpo-carne é em si uma ficção e só existe em uma sociedade na qual tudo está subsumido à lei da troca. A fantasia que envolve essa massa corpórea humana é justamente a de ser massa indiferenciada e nada mais. Quando a dançarina, já menos vendável, justifica sua participação em um filme pornográfico nos seguintes termos: “precisava do dinheiro” ou “isso é um trabalho como outro qualquer”, ela expõe bem mais que seu clitóris e outra coisa que o real, ela repõe a fantasmagoria que escora uma sociedade-açougue. (VIANA, 2011)

Num dado momento durante o estupro, uma epifania! Luísa afinal compreendia a situação das mulheres que trabalhavam nas fábricas e se interessavam somente por seu microcosmo, em detrimento da tão aclamada luta de classes. “Elas são pobres. Entende, Pedro?!” O fio da meada havia sido desvendado através do próprio sentimento de falta, ou seja, do sintoma social de aniquilamento subjetivo daqueles que, ao fazerem as peças da engrenagem rodar, eram por ela esmagados e coisificados. A partir desse ponto, vemos como se dá, no âmbito mais concreto possível, a articulação das forças econômicas em um país subdesenvolvido, cujo poder estruturante está na capacidade mesma de perpetuar a pobreza. A acumulação industrial, que dependia – como já apontado por Francisco de Oliveira no ensaio O ornitorrinco (2003) – do barateamento da força de trabalho urbana, não correspondia, assim, a um estágio de desenvolvimento nacional etapista capaz de proporcionar uma distribuição mais igualitária de renda. Pelo contrário, a expansão industrial do Brasil ia ao encontro da tese de que o “subdesenvolvimento é a forma da exceção permanente do sistema capitalista na sua periferia. É a exceção sobre os oprimidos.” (OLIVEIRA, 2008)

Àqueles que sofriam cotidianamente o cerceamento estatal, restava a opção da organização em movimentos reivindicatórios e das mobilizações sociais. Precisamente por serem reiteradamente ignorados como força política, os trabalhadores formaram círculos autônomos, dialogando pontualmente com as camadas mais intelectualizadas de esquerda, ao empreenderem também um combate a favor dos exilados e presos políticos durante o governo Figueiredo. O bolo surgido desse fermento social propiciou a guinada não só ao debate sobre nosso atraso constitutivo, mas sobre questões de gênero – particularidades que não deixaram de conferir ainda mais legitimidade e identidade às greves de 1979 no ABC.

Bob Sousa

Bob Sousa Peça retrata contradições no interior da luta operária por direitos trabalhistas

Ainda que, em retrospecto, a maior parte das conquistas sejam reduzidas à figura do líder do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula, a Companhia do Latão demonstra a falta de consistência do que se convencionou chamar de fenômeno populista. Tornado personagem, Lula não participa de nenhuma cena do espetáculo, muito menos conduz ações importantes da peça. É, portanto, caracterizado como figura fantasmagórica responsável por bater o martelo e ceder, em alguns casos, aos interesses da burguesia industrial, oferecendo a seus filhos a pedra, em vez do pão. Em clara oposição, há a interferência inconformada e sistemática dos trabalhadores sobre as decisões do Sindicato e da Fiesp, a evidenciar o protagonismo coletivo do proletariado dos anos 70 para uma plateia que, subsumida ao eterno presente da pós-modernidade e à ausência de expectativas em relação ao futuro, está consciente de seu próprio choro.

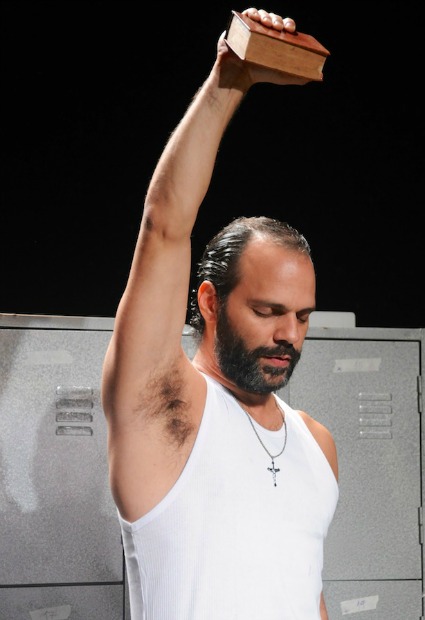

Também são explorados em O pão e a pedra o aspecto religioso e a importância da Teologia da Libertação como perspectivas progressistas de atuação no cenário político do ABC. Numa das primeiras cenas do espetáculo, alguns trabalhadores reúnem-se com padre Carlino (Thiago França), personagem aparentemente inspirado na figura de D. Cláudio Hummes, bispo que se aproximou de forma significativa do movimento sindical de São Bernardo do Campo e Diadema. O estranhamento causado pela cena advém da adaptação do texto bíblico a uma visão mais materialista do mundo: padre Carlino, em vez de rezar a mais institucional das orações, o Pai nosso, declama o poema Operário em construção, de Vinícius de Moraes. A necessidade de catalisar entre os pobres “o direito de representação nos meios de produção e no comércio nacional” (MEDELLÍN, 1984) sublinha a convergência do pensamento de esquerda da época a respeito da tarefa social a ser levada adiante – a abertura de brechas para a redemocratização do país através do protagonismo popular.

É assim que personagens como Míriam (Beatriz Bittencourt), operária preocupada com o método mais eficaz de bronzeamento, a boêmia Irene (Érika Rocha), o Fúria Santa (Rogério Bandeira) e Arantes (Ney Piacentini) unem-se contra o rescaldo repressivo da época. Os ares da esquerda, cujo ímpeto singular até 1964 fora sistematicamente esmagado e jogado para o lixo da história, retornava potencializado, contribuindo para uma nova formação de sujeitos políticos.

Bob Sousa

Bob Sousa Rogério Bandeira, o Fúria Santa: fé e política

Joana Paixão, no entanto, seguirá na contramão do percurso de tomada de consciência entre as personagens. Caracterizada ora como o operário João Batista, ora como Joana Paixão, ex-operária e mãe solteira, a personagem visitará a maior parte das cenas, quase que brechtianamente. O objetivo inicial de aumentar de renda e viver com seu filho faz com que Joana tenha que abandonar a luta de suas colegas da fábrica e defender os privilégios de seus superiores. O autoflagelo da personagem, que lembra a experiência da Santa Joana brechtiana, reside na sua perpétua desintegração e recriação, ou melhor, em seu eterno vir-a-ser, tal como o capital.

Daí, o impasse da representação. Como colocar em cena o processo de desumanização como princípio de sobrevivência? De que forma encenar um tempo em que “as mercadorias desenvolvem alma” (BRECHT, 2002)? Helena Albergaria, enquanto segura um espelho côncavo e expõe toda a deformação da personagem (ou, até mesmo, de si mesma como sujeito historicamente constituído), salienta que a principal função da arte seria a de convidar o espectador a refletir criticamente sobre o tema da obra, a partir da junção entre as escolhas formais da companhia e a atualidade do debate. Não fazia sentido, por isso, o apego ao realismo como princípio formal, mas, sobretudo, como instrumento norteador das causalidades sociais.

De forma a evitar a completa reificação, Joana terá de resgatar o fio da meada, sob pena de perder a lucidez. “Vamos deixar que os mortos enterrem seus mortos”: é assim que a personagem se despede de João Batista, negando a presentificação do corte iniciado em 1964. Por fim, há chances de Joana interromper o círculo vicioso de perpetuação do capitalismo, quebrar o ritmo incessante do trabalho que insiste em estourar as bolhinhas de sabão do nosso idealismo cínico e bradar o “basta!” Na hora inesperada e imprevisível de O pão e a pedra, em que ninguém sabe se nos levará ao beco sem saída ou à inconformação prática, Joana finaliza seu processo formativo no topo de uma roda gigante, a espreitar e desafiar o futuro ao lado de seus colegas operários. Quem sabe, não é tempo de um vendaval que, mobilizado pelas ruínas de um passado repleto de derrotas, arraste-nos em direção ao futuro?

.:. Escrito no contexto do projeto Crítica Militante, iniciativa do site Teatrojornal – Leituras de Cena contemplada no edital ProAC de “Publicação de Conteúdo Cultural”, da Secretaria do Estado de São Paulo.

Referências:

ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2013.

CELAM. Conclusões de Medellín. São Paulo, 4ª edição,1979.

OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista/ O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.

SCHWARZ, Roberto. Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

VIANA, Sílvia. Rituais de sofrimento. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo, 2011.

Serviço:

O pão e a pedra

Onde: Tusp (Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, São Paulo, tel. 11 3123-5233)

Quando: Quinta a sábado, às 19h30; domingo, às 18h. Até 3/7

Quanto: R$ 20

Duração: 120 min.

Indicação etária: 16 anos

Ficha técnica:

Autoria: Sérgio de Carvalho

Direção: Sérgio de Carvalho

Com: Beatriz Bittencourt, Beto Matos, Érika Rocha, Helena Albergaria, João Filho, Ney Piacentini, Rogério Bandeira, Sol Faganello e Thiago França.

Assistência de direção: Beatriz Bittencourt

Direção musical, composição e execução: Lincoln Antonio

Cenografia e figurinos: Cassio Brasil

Iluminação: Melissa Guimarães e Silviane Ticher

Direção de produção: João Pissara

Assistência de produção: Olívia Tamie

Núcleo de divulgação: Marcelo Berg

Doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestra em Artes Cênicas e bacharela em Letras com habilitação em português e inglês pela USP. Desenvolve pesquisa sobre o trabalho teatral de Augusto Boal no período de exílio latino-americano, atuando principalmente nas áreas: estudos culturais, teoria crítica, história do teatro brasileiro e teatro político.