Crítica

Os espetáculos AI-5: a peça, concebido e dirigido por Paulo Maeda; Comum, com o Grupo Pandora de Teatro; e Roda morta, com a Cia. Teatro do Perverto conectam suas dramaturgias a episódios do período da ditadura civil-militar no Brasil. As variações de como os direitos foram sequestrados, assim como as delineações estéticas dos trabalhos, permitem constatar os perigos que rondam a democracia vigente e sabidamente imperfeita. Não custa lembrar que o restabelecimento desse sistema político aconteceu há 33 anos. Cada peça transmite a medida do tempo histórico e suas reverberações no presente.

Governos que desprezaram a soberania popular recrudesceram os mecanismos de controle, principalmente após a decretação do Ato Institucional Número 5, anunciado na noite de 13 de dezembro de 1968 e vigente por quase dez anos. Seus 12 artigos determinaram medidas como o fechamento do Congresso, a cassação de cargos no Judiciário, a aposentadoria forçada de professores universitários e a ampliação das restrições à liberdade de expressão e de reunião, além da supressão da garantia de habeas corpus, princípio universal de freio ao abuso de autoridade.

A campanha de extrema-direita de Jair Bolsonaro pelo principal cargo eletivo da República Federativa do Brasil também espalhou seus medos. A presunção do comunismo e do terrorismo advindos de partidos de esquerda e de movimentos sociais têm conexão com algumas das alegações da cúpula do regime de exceção em vigor de 1964 a 1985.

Para mexer nessa ‘cicatriz de cinquenta centímetros de largura, dois metros e setenta de profundidade e trinta metros de comprimento’, o Grupo Pandora acessa arquivos e converte documentos e relatos em invenção poética. ‘Comum’ enfrenta com clareza narrativa a escuridão da noite que o golpe militar perpetrou

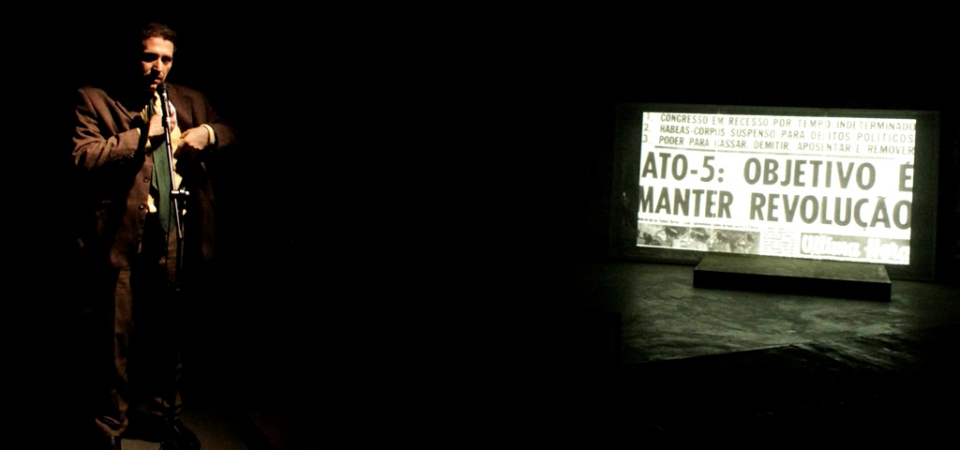

O alicerce documental fica evidente nos três espetáculos em análise. O primeiro deles, AI-5: a peça, tem por matriz o áudio e a respectiva ata da 43ª reunião do Conselho Nacional de Segurança. No enunciado do informativo à imprensa, Paulo Maeda propõe a reconstituição cênica – e em parte a entrega – do conteúdo e do ambiente daquela reunião que aconteceu na sala de jantar do Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com 24 membros do alto-escalão do governo do general Arthur da Costa e Silva (1899-1969), este incluído.

Diz-se em parte porque a aproximação às vozes daquele documento é prejudicada pelo recurso disruptivo da farsa. No afã de atualizar o documento seminal dessa passagem trágica da histórica nacional o diretor acaba por minar sua empreitada ímpar, ao lado de dezenas de artistas envolvidos no projeto artístico que perdura na temporada de São Paulo desde outubro de 2016, em sessão semanal única, como um farol na sequência das crises que o país atravessa.

Apesar da síntese de Karl Marx, de que fatos e personagens de monta da história mundial vêm à luz primeiro como tragédia, depois como farsa, a recorrência com que a montagem apela a este gênero é desproporcional à liturgia do poder. Esta, reproduzida cenicamente, é acessível ao espectador que entra em contato com esse material quase 50 anos depois do ocorrido, a maioria possivelmente pela primeira vez.

Compreende-se o intento das infiltrações que Maeda comete no encontro de natureza dramática e suas personalidades de maioria caricata nas manifestações verbal e gestual (está intuída como nas transmissões radiofônicas). Afinal, aquelas horas traçaram o destino da nação e de seu povo. Como o teatro pode comunicar um evento central que “ainda não terminou de acabar”, para citar o subtítulo da exposição AI-5 50 anos, que, até domingo, reunia documentos e obras no Instituto Tomie Ohtake? O espetáculo é uma tentativa de resposta a esse fenômeno, uma criação imprescindível sob o ponto de vista político, mas que oscila ao priorizar o risível para quebrar o tom protocolar quando o absurdo da realidade grita mais alto no diálogo desses senhores fardados ou de terno e gravata.

Giorgio Donofrio

Giorgio Donofrio Ricardo Socalschi (à esq.), como o marechal Costa e Silva, presidente da República, e Paulo Goya, como o vice-presidente Pedro Aleixo, na histórica reunião de 13/12/1968 em ‘AI-5: a peça’

Em entrevista ao jornalista Elio Gaspari, vinte e dois anos depois, no livro A ditadura envergonhada (Companhia das Letras, 1988), o economista Antonio Delfim Neto, à época responsável pela pasta da Fazenda, usou o nome da arte do teatro em vão para dar seu testemunho, leia-se corresponsabilidade: “Naquela época do AI-5 havia muita tensão, mas no fundo era tudo teatro. Havia as passeatas, havia descontentamento militar, mas havia sobretudo teatro. Era um teatro para levar ao Ato. Aquela reunião foi pura encenação. O Costa e Silva de bobo não tinha nada. Ele sabia a posição do Pedro Aleixo e sabia que ela era inócua. Ele era muito esperto. Toda vez que ia fazer uma coisa dura chamava o Pedro Aleixo para se aconselhar e, depois, fazia o que queria. O discurso do Marcito não teve importância nenhuma. O que se preparava era uma ditadura mesmo. Tudo era feito para levar àquilo” (p. 339).

Marcito é uma referência ao jornalista e deputado federal Márcio Moreira Alves (1936-2009). O político do então MDB apoiara o golpe militar de 1964 e não demorou a fazer oposição. Em pronunciamento da tribuna, em agosto de 1968, contestou a invasão da Universidade de Brasília (UnB), pela Polícia Militar. Inspirado em Lisístrata (A guerra do sexo), que Millôr Fernandes traduziu de Aristófones e Maurice Vaneau dirigida naquele mesmo ano, Alves conclamou as mulheres, especialmente as que tinham relacionamento com militares, a não comparecer ao desfile de Sete de Setembro. O tom radical levou o Procuradoria-Geral da República a pedir a cassação de seu mandato. O STF, por sua vez, delegou a decisão à Câmara, mas os parlamentares não aceitaram, o que teria motivado Costa e Silva a aprofundar os mecanismos de repressão.

Sentado à cabeceira da mesa do Conselho de Segurança, Costa e Silva (por Ricardo Socalschi) apresenta aos cúmplices, a maioria ministros militares, as diretrizes que esboçou para debelar a ascensão contrarrevolucionária de setores da sociedade ou de grupos que optaram pela resistência via luta armada (o regime percebe o golpe militar de 1964 como uma revolução). O marechal faz a defesa oral do ato e em seguida pede que cada um leia a xerocopia disposta à frente do respectivo assento. “É preciso que cada membro diga aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que está errado nisto”, afirma. O presidente se retira por vinte minutos e volta para ouvi-los.

Dar fisionomia ao palavrório e às dissimulações em jogo – teve conselheiro que falou por mais de dez minutos, outros levaram segundos – é missão que o espetáculo cumpre à risca. Os criadores demonstram embasamento conceitual e perspectiva histórica, deixando-se perder, no entanto, na tentação de extrair graça a cada brecha vislumbrada.

Para a pecha de República de Bananas, a própria fruta amassada e desenhada feito o mapa brasileiro no fundo de uma frigideira. Para o ministro da Comunicação, um celular em punho e a selfie coletiva. A suspensão de cena para uma festa com luz de pista de dança é outro corte que acontece mais de uma vez.

AI-5: a peça é mais bem-sucedido nas fricções sutis, como na figura controversa do vice-presidente, Pedro Aleixo (Paulo Goya). Ele foi o conselheiro que fez mais ressalvas ao decreto. Seus deslocamentos no entorno da mesa, o olhar esbugalhado e os cabelos esvoaçados denotam o tempo de terror arquitetado nas linhas do decreto. A inversão de lugares entre alguns dos integrantes, por debaixo da mesa, são movimentos alusivos às manipulações sub-reptícias no simulacro de debate. Pertinente o contraponto da única mulher a servir-lhes água e vestir-lhes ou tirar-lhes os sobretudos, a empregada tratada por Mocinha (ou a Testemunha Sufocada, por Letícia Negretti), expondo o patriarcalismo.

Todo cidadão deveria ouvir e ver esse bastidor de máscaras perceptíveis no timbre de voz, na impostação forçada, na tosse. O método da insensatez transparente na deliberação de consequências tão drásticas, que matou ou arruinou milhares de vidas.

Desse material bruto, sobre o qual a história, a sociologia e o jornalismo, para citar três áreas, vêm se debruçando, Maeda extrai um trabalho artístico profundamente necessário pelo conteúdo que emerge. A comicidade abrasiva incomoda, porém não anula a relevância do espetáculo idealizado por esse jovem artista conhecido pela atuação continuada com a Cia. Bruta de Arte, desde meados da década de 2000, aqui promovendo uma cruzada intergeracional reveladora. São mais de 20 artistas por noite, outras dezenas já se revezaram nessa iniciativa artística de fundo civilizatório.

A cova desmedida

Numa cena emblemática de Comum, do Grupo Pandora de Teatro, uma estudante universitária é interrogada por um agente das forças de segurança pública. Ela está sentada, olhos vendados, sob flagrante ato de tortura. Segundos antes, a plateia viu a projeção da foto da escultura Justiça, fixada na entrada no Supremo Tribunal de Federal, em Brasília, representação icônica da prevalência do direito no imaginário construído pelos meios de comunicação.

A obra entalhada em pedra de granito foi feita pelo artista Alfredo Ceschiatti (1918-1989), parceiro do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), um comunista convicto até o final da vida. Ao encadear Justiça e tortura o texto e a direção de Lucas Vitorino questionam os pesos e medidas, pois a historiografia tem sido pródiga em observar os dilemas dessa versão nacional para divindades gregas ou romanas como Themis, Diké e Iustitia.

Em artigo publicado no site Âmbito Jurídico, a pesquisadora Gisele Mascarelli Salgado resume os dilemas em torno da peça maciça criada em 1961. “Esse escultor mineiro apresenta sua Justiça sentada, com a espada nas duas mãos e com os olhos fechados. Note-se que não há balança, só a espada. As representações das justiças gregas possuíam a espada e a balança, mas tinham os olhos abertos, enquanto a representação romana tinha a balança e os olhos fechados. Causa certo desconforto, mesmo em uma escultura, uma mulher com os olhos vendados e uma arma nas duas mãos. O que também causa profunda estranheza é a Justiça estar sentada”[1].

Luh Silva

Luh Silva Thalita Duarte e Filipe Pereira contracenam em ‘Comum’, do Grupo Pandora de Teatro, que problematiza a noção de justiça a partir da vala clandestina em cemitério de Perus, zona norte de São Paulo

Em Comum, a disputa pelo campo simbólico da memória e da verdade é travada com a força da teatralidade que o coletivo da zona norte de São Paulo cultiva há dez décadas sempre com sua bússola apontada para a injustiça social. A combinação de gêneros dramático e cômico vem alinhada à canção ao vivo e à plasticidade sustentada por soluções singelas e de efeitos incisivos para um tópico devastador: a vala clandestina do cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, aberta em 1990 e na qual foram encontradas 1.049 ossadas. Elas foram enterradas em 1971 e corresponderiam a restos mortais de militantes políticos, indigentes e vítimas de grupos de extermínio.

Para mexer nessa “cicatriz de cinquenta centímetros de largura, dois metros e setenta de profundidade e trinta metros de comprimento”, o Pandora acessa arquivos e converte documentos e relatos em invenção poética. Enfrenta com clareza narrativa a escuridão da noite que o golpe militar perpetrou e incutiu na prática e no pensamento das polícias, milícias e facções que seguem ativas na cidade e no campo, cada uma com sua cláusula pétrea de opressão.

A dramaturgia é tridimensional. Acompanha a peregrinação de um filho por repartições públicas em busca de pistas sobre o corpo do pai executado pelo regime. Um casal de namorados que estuda ciências sociais, abraça a causa da resistência política e termina preso, torturado e morto. E as percepções e sequelas nas vidas de dois coveiros instados a testemunhar e prestar mão de obra barata para a ocultação de cadáveres em massa, numa rara angulação dramatúrgica de trabalhadores oriundos de classes menos favorecidas e igualmente perturbados pelos fantasmas do passado e do presente. São Zés de cunho popular e tom hamletiano, se lembrarmos dos coveiros que divergem do suicídio de Ofélia à beira da cova na tragédia de Shakespeare.

Comum é um espetáculo que elucida para o público, sobretudo o não familiarizado, o valor da liberdade de expressão e os meandros da mentira institucionalizada. Isento de proselitismo, o teatro ilumina as tarefas imprescindíveis da Comissão Nacional da Verdade ou da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. O que por um lado é da ordem do terrível, por outro serve de antídoto ao sectarismo do presidente eleito que repisa a citação bíblica do Evangelho de João (capítulo 8, versículo 32): “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. A experiência que o Pandora compartilha é uma oferenda para o luto dos dias que seus integrantes provavelmente jamais imaginaram respirar.

Voz ativa

O título do espetáculo Roda morta suscita paródia a Roda viva, estreia de Chico Buarque na dramaturgia, mas também aceno a uma canção de Sérgio Sampaio e Sergio Natureza, Roda morta (reflexões de um executivo), ambas catalisadoras dos anos de chumbo, a sordidez daqueles “dias maquinais”, como diz a letra da segunda.

Na peça, o poeta e dramaturgo João Mostazo (nascido em 1991) faz uma livre especulação sobre a memória da ditadura militar sem compromisso factual. O pretexto da ficcionalização é extrair comicidade de situações análogas à de um grupo de ativistas empenhado em sequestrar um velho torturador, médico tenente do Exército que aferia os limites físicos de presos políticos para suportar choque elétrico, pau de arara. Agora ele está em coma numa clínica de pacientes com Alzheimer invadida pelos militantes.

A suprema ironia – o conflito do apagamento do passado com um dos agentes que o deflagrou – indica a estratégia da farsa como meio e fim subversivos. Não há qualquer tipo de anistia nessa proposição artística que reafirma a liberdade em transigir com tempos e espaços feito células de uma narrativa marcada pela anarquia e autodefinida como “uma farsa psicótica”.

Gravitam o roteiro o discurso nacionalista dos militares e a crise existencial de uma juventude que sofre as sequelas das violações e delas também se aliena, no que se aproxima do anacronismo do momento brasileiro às voltas com saudosistas da intervenção militar.

Karina Lumina

Karina Lumina Biagio Pecorelli, Pedro Massuela e Mariana Marinho são algumas das figuras de ‘Roda morta’, da Cia. Teatro do Perverto, que desloca a ditadura para os dias atuais de maneira farsesca

Sem jamais perder de vista o deboche esclarecido, nem mesmo nas viagens lisérgicas o etílicas de suas figuras-clichês, a peça concede capturar, através do imaginário, um país que pode estar padecendo da Síndrome de Estocolmo. Afinal, mais de 57 milhões de eleitores escolheram para a Presidência um apologista do armamento civil. Um dos ídolos do capitão reformado é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (1932-2015), comandante de um dos principais centros de tortura em São Paulo, o DOI-Codi, órgão subordinado ao Exército. Há margem, portanto, para inferir que parte da população age como que submetida a uma intimidação sistêmica e, mesmo assim, simpatiza com os arbítrios do futuro governante.

Sob o prisma de Mostazo, que assina o terceiro texto consecutivo junto à Cia. Teatro do Perverto, da qual foi um dos fundadores, em 2014, essa estratégia potencializa a crítica ao estado de coisas. O efeito é mais cortante que a denúncia direta, principalmente quando a qualidade da escuta e do distanciamento anda em baixa.

Se o Roda viva se passa num estúdio televisivo, pois discute a indústria cultural a partir da ascensão artificiosa de um ídolo da música popular, para americano ver/ouvir, o espaço cênico de Roda morta pode ser lido como um aparelho, o assim chamado local em que as ações clandestinas eram planejadas. Essa impressão é reforçada pela arquitetura do Teatro Pequeno Ato, no qual o espectador desce ao porão de um edifício vizinho ao Teatro de Arena, na região central de São Paulo, para acompanhar o espetáculo.

Convidado a dirigir o trabalho do Perverto, Clayton Mariano (do grupo Tablado de Arruar) encontra no substrato dessa escrita condições para assumir as estridências visuais e sonoras dos detritos reacionários devorados pelo olhar irreverente da geração de Mostazo. Há uma consciência questionadora nesse desbunde aparente – como havia na comicidade insurgente da trupe carioca Asdrúbal Trouxe o Trombone (1974-1984), em pleno olho do furacão.

Três pessoas apertadas numa tina d’água, entre pedaços de pão e de pizza, é uma imagem que fala do desespero existencial de parte da juventude no Brasil atual. Um transbordamento sincrônico ao de Jacuzzi, do grupo cubano Trébol Teatro, que passou por São Paulo no fim de setembro e mostrava o trio de atores em situação análoga, numa banheira de espuma, enfrentando os paroxismos do país caribenho nesta altura do século 21.

A colagem de cenas em Roda morta carrega a estilização cinematográfica que também caracteriza a irreverência do quinteto de atores. Um quê de provisório, de registro mal-acabado de filme marginal que bate com o novo ciclo civil-militar iniciado sob o signo da incerteza e da confusão no horizonte – a montagem estreou a dez dias do segundo turno das eleições majoritárias.

Os três espetáculos aqui relacionados estão em sintonia com o conteúdo crítico de produções recentes como Lugar nenhum, com a Companhia do Latão (SP); Memórias do esquecimento, com Bruce Gomlevsky (RJ); Villa, com direção de Diego Moschkovich (SP), este que desde o ano passado fez dobradinha com a dramaturga Ave Terrena Alves em O corpo que o rio levou e As 3 Uiaras de SP city; e Jogos na hora da sesta, com o Teatro da Vértebra, cuja angulação é o período sangrento na Argentina (1976-1983). E vêm aí, em São Paulo, Estado de sítio, encenado por Gabriel Villela, e Roda viva, por José Celso Martinez Corrêa, remontagem da peça atacada pelo Comando de Caça aos Comunistas há 50 anos.

[1] SALGADO, Gisele Mascarelli. A justiça sentada: a imagem da justiça brasileira na escultura de Ceschiatti. Âmbito Jurídico, 2012.

Valmir Santos

Valmir Santos A mesa de reunião ao final do espetáculo concebido e dirigido por Paulo Maeda, em cartaz desde outubro de 2016 e agora próximo do cinquentenário do ato institucional que radicalizou as medidas do regime ditatorial

Serviço:

AI-5: a peça

Onde: Espaço Grupo Redimunho (Rua Álvares de Carvalho, 75, Centro, próximo ao metrô Anhangabaú). Reserva pelo tel. 11 986713073

Quando: 6/11 (terça-feira), 16/11 (sexta-feira), 23/11 (sexta), 30/11 (sexta) e 7/12 (sexta), sempre às 20h30

Quanto: ingresso consciente (pague quanto puder)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Equipes de criação:

Concepção e direção: Paulo Maeda

Assistência de direção: Thammy Alonso

Com: – Ricardo Socalschi (Marechal Costa e Silva, presidente da República), Paulo Goya (Pedro Aleixo, vice-presidente), Fernando Pernambuco (Augusto Hamann Rademaker Grunewald, ministro da Marinha), Roberto Borenstein (Aurélio de Lyra Tavares (ministro do Exército), Renato Mendes (José de Magalhães Pinto, ministro das Relações Exteriores), Michel Galiotto (Antonio Delfim Netto, ministro da Fazenda), Lucas Scandura (Mario David Andreazza, ministro dos Transportes; Adalberto de Barros Nunes, chefe do Estado-Maior da Armada; Adalberto Pereira dos Santos, general chefe do Estado Maior do Exército; e Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio, brigadeiro chefe do Estado-Maior da Aeronáutica), Pedro Felício (Ivo Arzua Pereira, ministro da Agricultura), Guilherme Conradi (Jarbas Golçalves Passarinho (ministro do Trabalho e Previdência Social), Thales Alves (Leonel Tavares Miranda, ministro da Saúde), Gero Santana (Márcio de Souza e Mello, ministro da Aeronáutica), Thiago Meiron (Tarso de Moraes Dutra (ministro da Educação e Cultura), Wilson Saraiva (José Costa Cavalcanti, ministro das Minas e Energia), Rodolfo Morais (Afonso Augusto de Albuquerque Lima, ministro do Interior), Rafael Castro (Hélio Marcos Penna Beltrão, ministro do Planejamento e Coordenação-Geral), Ramon Gustaff (Carlos Furtado de Simas, ministro das Comunicações), Rodrigo Marques (Emilio Garrastazú Médici (chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI), Thiago Marques (Orlando Geisel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas), Roberto Mello (Rondon Pacheco, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República), Rodrigo Mercadante (Luiz Antonio da Gama e Silva, ministro da Justiça) e Letícia Negretti (Mocinha ou a Testemunha Sufocada), além do áudio original de Jayme Portella de Melo (chefe do gabinete militar da Presidência e secretário-geral do SNI)

Áudio de Márcio Moreira Alves: Ronaldo Serruya

Arte gráfica: Lenna Felippe

Vídeos: Lucas Scandura

Agradecimento e apoio: Paulo Goya e Casarão do Belvedere

Artistas que passaram pelo trabalho desde o início, em outubro de 2016: Alexander Vestri, Ana Pereira, André Hendges, André Castelani, André Pastore, Caio Marinho, Cristiano Alfer, Danilo Minharro, Emerson Grotti, Fabio Viecelli, Francisco Damasceno, Heitor Gomes, João Attuy, Jonatã Puente, Luiz Campos, Marcelo Coutello, Mario Spatizziani, Pedro Stempniewski, Rogério Fraulo,

Rui Condeixa Xavier, Thais Rodrigues e Thammy Alonso

*

Fabia Pierangeli

Fabia Pierangeli Thalita Duarte e Wellington Candido são os estudantes universitários que militam contra a opressão na peça escrita e dirigida por Lucas Vitorino

Serviço:

Comum

Onde: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 11 3222-2662.

Quando: Quinta e sexta-feira, às 20h; sábado, às 18h. Até 10/11

Quanto: grátis (30 lugares)

Duração: 110 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Equipe de criação:

Criação: Grupo Pandora de Teatro

Texto e direção: Lucas Vitorino

Com: Filipe Pereira, Rodolfo Vetore, Rodrigo Vicente, Thalita Duarte e Wellington Candido

Figurinos: Thais Mukai

Design de luz e músico: Elves Ferreira

Operação de luz: Caroline Alves

Edição de vídeo: Filipe Dias

Cenografia: Lucas Vitorino e Thalita Duarte

Cenotecnia: Eprom Eventos e Luis Fernando Soares

Operação de vídeo: Lucas Vitorino

Treinamento corporal: Rodrigo Vicente e Rodolfo Vetore Preparação corpo e voz: Paula Klein

Assessoria de imprensa: Luciana Gandelini

Produção: Caroline Alves e Thalita Duarte.

*

Karina Lumina

Karina Lumina Mariana Marinho, Pedro Massuela, Ines Bushatsky e Biagio Pecorelli na montagem dirigida por Clayton Mariano

Serviço:

Roda morta

Onde: Teatro Pequeno Ato (Rua Doutor Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, tel. 11 3259-6409)

Quando: quinta e sexta, às 21h. Até 29/11

Quanto: R$ 40 (40 lugares). Venda on-line no site Sympla

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Equipes de criação:

Texto: João Mostazo

Direção: Clayton Mariano

Com: Biagio Pecorelli, Felipe Carvalho, Ines Bushatsky, Mariana Marinho e Pedro Massuela

Direção de arte: Lídia Ganhito e Maria Rosalem

Direção musical: Gabriel Edé

Cenografia: Fernando Passetti

Realização: Cia. Teatro do Perverto

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.