Artigo

Na sessão de estreia de Mãe coragem e seus filhos no 11º Festival de Curitiba, em 22 de março de 2002, Maria Alice Vergueiro tropeçou no tablado e caiu na cena final. Era o momento em que a personagem puxa a carroça cenográfica, dessa vez sozinha, pois perdeu os três filhos para a guerra, sendo a caçula morta havia poucos minutos. Pragmática, Anna Fierling segue no encalço do próximo regimento para exercer o seu comércio ambulante de comida e bebida junto aos soldados. Assim que as cortinas do Teatro Guairinha se fecharam, a atriz foi acolhida por pessoas do elenco e da equipe que a acompanharam a um hospital. “Até que ficou bem a Coragem caída naquele momento”, brincou no trajeto. Ela deslocou o ombro direito, sentiu dores, mas não recuou do compromisso da apresentação na noite seguinte.

“Ela fez a sessão com o braço enfaixado”, recorda-se o diretor Sérgio Ferrara, cotradutor do texto com ela e com o crítico Alberto Guzik (1944-2010). “O médico recomendou cuidado, mas ela disse não, que ficar em cena seria melhor, é onde ela se recupera. O elenco todo se mobilizou para dar apoio na hora de sentar, levantar. Maria Alice era tão subversiva em relação a tudo isso que o espetáculo ficava até melhor, porque ela tinha de achar um repertório novo para poder se expressar quando cantava, queria ter o impulso do outro braço e não conseguia.”

Bertolt Brecht, de fato, foi uma força propulsora na relação da atriz com os palcos. É por meio do dramaturgo alemão que o presente artigo pontua momentos da artista e pedagoga que estava internada desde fim de maio no Hospital das Clínicas e morreu na quarta-feira (3), aos 85 anos, sendo 58 de ofício, em consequência do quadro de pneumonia. O corpo foi cremado na tarde de quinta-feira (4), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ela deixou dois filhos, quatro netos e dois bisnetos.

Em momento tão árido da vida brasileira, a memória pode ser convertida em boa companheira, vide as histórias que a arte do teatro propicia e agora ajuda, quem sabe, a suportar perdas recentes nas artes cênicas, a exemplo dos diretores Iacov Hillel, 71 anos, e Kiko Jaess, 74; do cenógrafo Carlos Colabone, 60; e do crítico Michel Fernandes, 45, do site Aplauso Brasil.

Como autor, Brecht é cíclico na minha vida artística. Ele vem, ele vai… Mas sempre quando baixa (quando pousa), me convida para a aventura de um novo voo, mais ousado, qual novo amor… Como agora… Trazendo, no entanto, a certeza da ventura do primeiro amor

Maria Alice Vergueiro, atriz e diretora, no folheto do show ‘A velha dama indigna’, de 1988

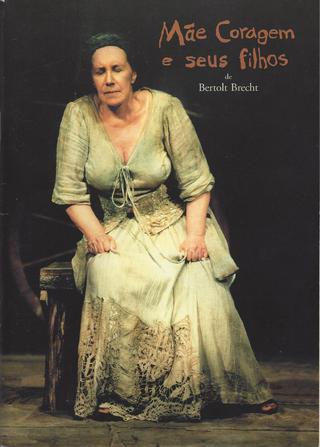

De volta a Mãe coragem e seus filhos, o valente Eilif, o honesto Queijinho e a bondosa e muda Kattrin, Maria contracenou com José Rubens Chachá, Luciano Chirolli, Beatriz Tragtenberg, Mariana Muniz, Rubens Caribé, Jiddu Pinheiro, Márcia Martins e demais artistas. A temporada paulistana da montagem de Sérgio Ferrara, com cenografia de J.C. Serroni e iluminação de Davi de Brito, se deu no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, de julho a setembro de 2002, portanto três meses e meio após o episódio de Curitiba. Àquela altura a atriz contava 66 anos, 40 deles de teatro, e ressignificou o episódio da queda em texto de mediação com o público no programa da peça.

“A queda se deu na cena final, enquanto eu dizia minha última fala. E ali fiquei no chão, com o braço direito fora do lugar. Aturdida pela dor, gritava o texto para o cortejo de soldados como quem pede socorro, pois não conseguia me levantar. Naquele instante percebi a fusão da personagem com a atriz. Vivenciei a fragilidade de Mãe Coragem. Ela teria de ficar para trás, como acontece com velhos de tribos nômades abandonados no caminho. Queria prosseguir, mas não conseguia”, anotou Maria.

“Superado o trauma, compreendi que Mãe Coragem não é apenas uma mulher forte, prepotente, incansável. É igualmente uma mulher suscetível à dor, à solidão, ao envelhecimento, e, portanto, mais humana, mais próxima. Era uma nova dimensão da personagem que se revelava ali, um enriquecimento. (…) Depois da queda, dei-me conta de que Coragem é isso, sim, mas muito mais. Essa vendedora ambulante que corre a Europa fedorenta, enlameada e pestilenta do século 17 equivale, sem tirar nem pôr, à mulher brasileira do morro, que tem filhos no xadrez e batalha pela sobrevivência da família catando papel, latinhas, lixo, fazendo o que for preciso para garantir uns trocados. E que também se enfeita para sair na escola de samba e para seduzir seu homem. Não é uma frase de efeito essa de Mãe Coragem: ‘Quem é pobre tem que ter coragem, senão está perdido’.”

Na historiografia brasileira, esse texto foi protagonizado por Lélia Abramo (1911-2004), em 1960, no Teatro Cultura Artística, com direção de Adalberto D’Aversa, e por Bete Coelho, em 2019, no Sesc Pompeia, numa encenação da também cenógrafa Daniela Thomas.

Maria estreou profissionalmente em A mandrágora, comédia de Nicolau Maquiavel dirigida em 1962 por Augusto Boal no Teatro de Arena. O legado de Bertolt Brecht (1898-1956) não tardou a cruzar seu caminho. Em 15 de dezembro de 1964 atuou no espetáculo Ópera dos três vinténs, inaugurando o Teatro Ruth Escobar sob direção de José Renato e cenografia de Flávio Império.

Antes da próxima peça do autor alemão, bacharelou-se em Pedagogia na Universidade de São Paulo, em 1965, dedicando o último ano a estagiar no Colégio de Aplicação da USP. Fundado em 1957 e atualmente denominado Escola de Aplicação, acenava com formação humanista e desenvolvimento da consciência crítica. No que Maria viu prato cheio para introduzir a prática do teatro nas aulas de português para adolescentes de 11 a 15 anos. Ela foi inspirada pelos três meses de intercâmbio que fez com o diretor Roger Planchon, na França. Um cultuador da simbiose arte e educação ao incentivar a ida de crianças ao teatro desde cedo, por acreditar nas formações humana e artística de qualquer cidadão, independente da área à qual se direcione, informa o livro O Teatro do Ornitorrinco, organizado por Christiane Tricerri e com texto e entrevistas de Guy Corrêa (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009).

Voltou à USP em 1969, agora como professora da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, mantendo o espírito da transversalidade que a levou a contracenar com seus alunos em alguns experimentos. Logo foi desligada por conflitos de orientação pedagógica ou falsas moralidades. Em 1974, um daqueles estudantes infantojuvenis, Cacá Rosset, cursava o terceiro ano de direção teatral na ECA e a convidou para o elenco de Lux in tenebris, farsa curta de Brecht sobre um moralista em campanha pelo fechamento de bordéis. Rosset interpretava o dito cujo, Paduk, e Maria a cafetina, Madame Hoggel. “Em plena Lux in tenebris na ECA, antes do meu exílio em 1974, via a cópula inicial da professora Maria Alice Vergueiro e do aluno Cacá Rosset, gerando o bicho Ornitorrinco, neto do deus Bert Brecht”, escreveu José Celso Martinez Corrêa, em sua reinvenção ortográfica habitual, num dos textos de abertura do livro O Teatro do Ornitorrinco.

No ano seguinte, 1975, Maria viajou para Lisboa para participar de uma intervenção transcriada de Galileu Galilei pelo próprio Zé Celso, agora no exílio, perseguido pela ditadura civil-militar e, do outro lado do Atlântico, às voltas com os reflexos da Revolução dos Cravos, em 25 de abril, que restituiu a democracia em Portugal. O mote da peça encenada em 1968 no Oficina veio à luz sob a égide da Comunidade Oficina Samba saúda revolução portuguesa e pede passagem: Galileu Galilei, como anunciava o cartaz.

Numa das sessões do “espetáculo meio subversivo”, segundo lembra Maria, ocorrida no Teatro São Luiz, ela assim recuperou mais de três décadas depois: “A gente subia pelas cordas até os camarotes. Por isso, foi e não foi um sucesso. A elite de Lisboa era muito careta. Mas estava uma delícia viver em Portugal. Era tudo uma grande revolução com vinho e eu ainda arrumei um namorado que escrevia poemas para mim. Ele era um desertor do colonialismo, tinha ido para a França, um cara ótimo, louco. Sua profissão: poeta. Tivemos uma grande paixão, bebíamos, comíamos peixe… Foi a maior revolução que pude ter em minha vida”, comentou em Teatro do Ornitorrinco.

Como se sabe, Maria é cofundadora desse grupo em 1977, no porão do Teatro Oficina, ao lado de Rosset e do ator Luiz Roberto Galizia, posteriormente pesquisador exponencial da obra do diretor estadunidense Bob Wilson. Mal estrearam o primeiro espetáculo, Os mais fortes, criação coletiva que conjugava três peças curtas do suíço August Strindberg, o trio partiu para o segundo, no mesmo ano e mesmo espaço: Teatro do Ornitorrinco canta Brecht & Weill, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, direção de Rosset que somava no elenco Isa Kopelman e Cida Moreira ao piano.

Maria marcou presença nas segunda (1983) e terceira (1984) versões de Mahagonny songspiel, outra parceria de Brecht e Weill, outra assinatura de Rosset, uma “cantata cênica em pequena escala”, no papel da ambiciosa viúva Begbick. Clima de cabaré sem perder de vista a acidez.

Em seu percurso brechtiano, a atriz chega a elaborações originais com a capacidade de apreender subtextos e motivações para abraçar determinada obra. Especialmente quando verbaliza com a maturação da passagem do tempo, como nesse relato colhido por Guy Corrêa acerca do show A velha dama indigna, de 1988, nova dobradinha Brecht/Weill, mais de duas décadas depois da estreia no CCSP e participação no Festival Internacional de Teatro de Manizales, na Colômbia. Criação dirigida por Rosset e com interpretações também de Ângela Dip, Annette Rammershoven, Annie Welter, Edith Siqueira e Luciane André. Uma leitura forjada pela intimidade, pelo convívio com o dramaturgo-guia, como se lê a seguir.

“Essa narrativa é sobre sua avó. Conta que ela foi casada durante muito tempo com um homem que possuía uma pequena tipografia. Eles tiveram cinco filhos, ela cozinhava para todos… E também para os funcionários do avô. Era uma mulher do lar. Brecht lembra que os filhos foram muito bem-criados, um deles era o seu pai. Após a morte de seu marido, ela viveu mais dois anos. Nesse período, ela mudou completamente sua vida. A avó de Brecht tinha um casarão numa cidade do interior, na Alemanha, onde passou a viver só quando ficou viúva. Nessa nova fase de vida, ela começou a ir ao cinema e a comer fora. Também arrumou uma amiguinha que era garçonete de um restaurante, onde ela comia. Todo mundo chamava essa menina de subnormal, porque era alegrezinha. Ela adotou a menina como filha. Comprava chapéus para ela. Andava de cima para baixo com a menina.”

Prossegue Maria, em sua narrativa de prospecção e um bocado reveladora de sua visão do humano:

“E ela descobriu um sapateiro, um remendão, que era meio ‘anarca’… Na cidade também havia um lugar onde os operários revoltosos e grevistas frequentavam, jogavam cartas e bebiam vinho. E a avó de Brecht começou a ir a esse lugar com a menina. As pessoas começaram a achar que ela estava maluca. Quiseram interná-la. Houve um dia em que ela foi comer com os filhos. De repente, trouxe um prato de sopa. Eles estranharam… Durante 50 anos, ninguém sabia que ela gostava de sopa. Um dia o pároco foi visitá-la porque os filhos tinham ido até ele fazer queixa da mãe. Nessa visita, ela deu um cálice de vinho para o padre e o convidou para ir ao cinema. Ela gostava muito de andar sozinha à noite. Dizia que queria ver a cidade nos momentos em que estava vazia. Os filhos queriam levá-la para morar com eles, mas ela se negava. Ela tinha mudado completamente. Morreu dois anos depois de ter passado por essas transformações. Parece que a menina subnormal estava ao seu lado no momento de sua morte. Em seguida, os filhos verificaram que a casa, o seu único bem, estava hipotecada. E ninguém soube mais de nada, a não ser o próprio Brecht. Ele teria descoberto que foi aberta uma sapataria muito chique numa cidade próxima, logo após a morte de sua avó. Brecht concluiu que sua avó viveu a vida na sua inteireza, comeu o pão até suas últimas migalhas… Assim, viveu a vida intensamente. Essa era a velha dama indigna que deu nome ao meu show. Brecht traz em diversas peças esse estereótipo de pessoas meio ingênuas. Além de contar essa história, evidentemente, de maneira menos gaguejante, eu cantava algumas músicas de Brecht.”

No folheto que o público recebia à entrada, constavam os parceiros de projetos brechtianos que considerava decisivos na sua trajetória, encontros com Flávio Império, Luiz Antônio Martinez Corrêa, Luiz Roberto Galizia, José Celso Martinez Corrêa, Cacá Rosset e Catherine Hirsh. “Como autor, Brecht é cíclico na minha vida artística. Ele vem, ele vai… Mas sempre quando baixa (quando pousa), me convida para a aventura de um novo voo, mais ousado, qual novo amor… Como agora… Trazendo, no entanto, a certeza da ventura do primeiro amor.” Folheto datado de 9 de agosto de 1988.

Mesmo quando atuava em outras dramaturgias – e elas foram igualmente diversas, sem perder o tino da irreverência poética, vide Alfred Jarry, Molière, Georges Feydeau, Federico García Lorca, Jean Cocteau, Thomas Bernhard, Alejandro Jodorowsky, Sêneca e Eurípides, algo de Brecht sempre a impulsionava. Como na ocasião em que foi convidada a refletir a propósito de Eu não, uma das quatro peças curtas do espetáculo Katastrophé (as demais são Comédia, Cadeira de balanço e Catástrofe), todas de Samuel Beckett. A encenação de Rubens Rusche, de 1986, ficou apenas um mês e meio em cartaz em São Paulo, mesmo período no Rio de Janeiro, uma carreira acanhada que não fez jus às premiações e impacto diante de sua atuação sob a igual obsessão estética do grande realizador e estudioso da obra teatral do irlandês no Brasil.

Em entrevista para o livro Uma cena brasileira (Hucitec, 2001), de Samir Yazbek, Maria rememorou:

“Sempre Beckett trabalha nos momentos limiares, limítrofes, entre a vida e a morte. É como se fosse uma passagem em que a pessoa perde, está perdendo a consciência, mas ainda está ligada à sua vida biológica. Ele conta, Beckett, que escreveu isso em Marrocos. Ele estava num terraço de um hotel, sentado, e viu uma mulher acocorada num ponto de ônibus, esperando o ônibus, com aquele véu na boca. Ele deve ter imaginado… Ele conta que imaginou como as mulheres árabes são caladas, nunca falam, passam a vida toda só obedecendo… Então ele imaginou o contrário, ou seja, imaginou o que seria um dia em que esta mulher septuagenária resolvesse falar tudo de uma vez. Desembestasse e começasse a falar, falar, falar, sem o controle propriamente do cérebro. Eu achei muito louco isso e o trabalho meu foi um desafio muito grande, porque eu tive que decorar esse poema. Porque é um poema. Você fica imaginando o que é uma boca desembestada que fica falando sem sentido. Mas absolutamente. É muito… É uma lógica, não evidentemente aristotélica, uma lógica poética. (…) Porque acho… Não sou só eu que acho, claro, o próprio Brecht fala muito isso, que quando uma obra de arte é muito forte, ela modifica você. Tanto você quando vê, quando atingido por esse momento, esse êxtase estético, vamos dizer assim, ou quando você faz. Porque nasce assim um encontro, uma cumplicidade grande, que eu senti, que eu tive com o Beckett, via Rubens Rusche.”

Foi a primeira peça com Maria a que o ator Luciano Chirolli assistiu e a partir daí a conheceu. Um elo de amizade e afeto que passou por Mãe coragem e seus filhos e desembocou nas realizações em torno do Grupo Pândega de Teatro, plataforma de As três velhas (2010), de Jodorowsky, sobre duas marquesas gêmeas sob a vigília de uma criada numa mansão em ruínas, e Why the horse? (2015), em que ela ensaia e ritualiza seu derradeiro momento ao lado dos pares. Proposições autorais coerentes que reforçaram o temperamento artístico e a capacidade de invenção dessa atriz para ir além, roçar o abismo com liberdade e alegria criadoras.

Em novembro passado, dentro do Ciclo Finitudes, no Sesc Ipiranga, Maria e Chirolli abriram o processo de criação do espetáculo A vênus de Youkali, pensado para questionar as relações de desejo e contemplação do corpo envelhecido. Percorreram os campos do teatro, da performance e da instalação a partir do território dos corpos nus de ambos. Outro gesto de ourives de quem encenou o próprio velório e pediu para que, quando isso acontecesse de verdade, todos cantassem Fita amarela, de Noel Rosa, bem animados e afinados, em vez de executarem o Réquiem, do compositor francês Gabriel Fauré. “Essa é a nossa Maria Alice Vergueiro!”, disse, em rede social, o ator que contracenou com ela nos últimos anos.

.:. Leia programa da montagem de Mãe Coragem e seus filhos, de 2002.

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.