Resenha

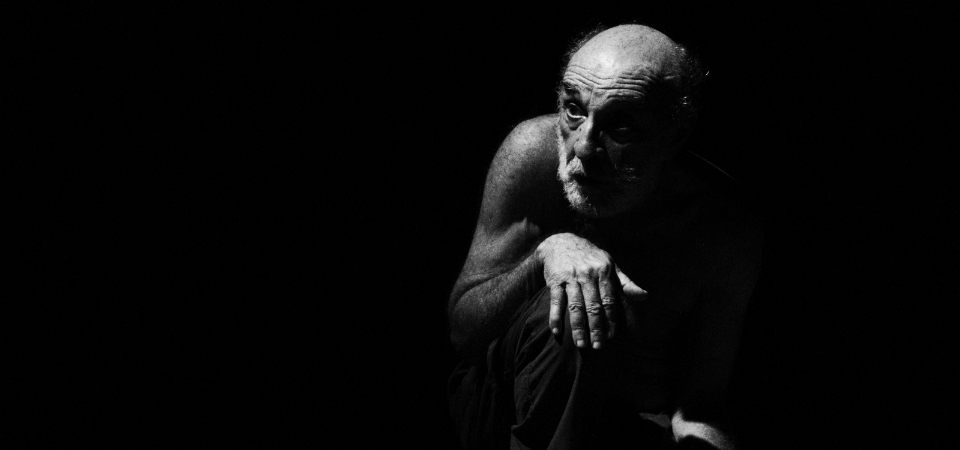

O homem que empresta voz a personagens do teatro, cinema e televisão é o mesmo que confere a um jornalista a honrosa missão de ajudá-lo a dar corpo à autobiografia Sérgio Mamberti: senhor do meu tempo, coescrita por Dirceu Alves Jr, em lançamento das Edições Sesc São Paulo. A atitude tem a ver com o caráter gregário do ator e gestor cultural praticante de uma espécie de primeira pessoa povoada. Desde os passos iniciais amadores em Santos (SP), filho de professora primária e de diretor de clube social, ele sabe que flexionar os verbos decidir e deliberar, com liberdade, é tarefa para pessoas responsáveis, seja dentro ou fora da cena. Aos 65 anos de ofício e 82 anos de vida – a placidez da face é fiel da balança –, está a colher mais acertos que tombos no exercício contínuo do livre-arbítrio em duas frentes cidadãs: a da arte e a da política, ambas com a mesma ética pública e amorosa empenhada nos casamentos, filhos e amizades. Longe da hagiologia, expõe-se as feridas e as cicatrizes nessas páginas.

A compilação cronológica aproxima o ponto de vista pessoal da matéria da história maiúscula. Na construção do sujeito de classe média, acumula-se a consciência crítica sobre a realidade social. A exemplo da notícia do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Aos 6 anos, testemunha como o boletim de rádio leva os pais e a vizinhança ao êxtase, gerando uma profusão de imagens de alegria revivificadas para sempre. Pois mal Hitler se mata, atingindo também o nazismo, os Estados Unidos jogam bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Esse pêndulo emocional torna-se uma constante na jornada desse homem comum, trabalhador da arte e da cultura dado a ler a existência em ciclos, como ocorre aos movimentos retrospectivos – para melhor processá-los, quem sabe.

O ‘senhor do meu tempo’ no subtítulo de fato tem sido habilidoso na conversa com Cronos. Sob imagens de época que ancoram a escrita fluente do repórter e crítico teatral Alves Jr. – o expediente da epígrafe em 29 capítulos é um excesso talvez demandado pelo retratado amante da palavra –, a leitura mobiliza pela dignidade com que Sérgio Mamberti torna desejos realidades e luta para transformar injustiças que são da instância do coletivo, sem ilusões. Em tempo: ele também é artista plástico, cria colagens desde o fim dos anos 1970, uma técnica de composição de recortes e fragmentos de certa forma mimetiza nessas memórias

Diferentes gerações que conhecem Mamberti dos espetáculos de pesquisa ou sem maiores voos formais, de longas-metragens, telenovelas ou programas televisivos infantojuvenis e, por acaso, jamais frui seu pensamento crítico acerca da relevância de se implantar uma efetiva política cultural no país hão de surpreender-se com a sensibilidade ideológica forjada a partir da solidariedade expressada pelos pais dentro de casa, além dos laços com tios e avós. Maria José Duarte Mamberti (1912-1982), a mãe de ascendência portuguesa, dá aula na periferia santista. Ítalo Mamberti, o pai de antepassados italianos, que a conhece justamente na porta de uma escola, trabalha por 25 anos em escritórios de um corretor de café e depois como promotor de bailes de Carnaval, shows musicais e espetáculos teatrais.

Avançando para a incidência da política, que ocupa todos os campos da vida, ao longo de uma década, entre os dois mandatos do governo Lula (2003-2010) e quase todo o primeiro de Dilma Rousseff (2011-2013), Mamberti cumpre quatro cargos sob o ora extinto Ministério da Cultura: secretário de Música e Artes Cênicas; secretário de Política Cultural; presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte); e secretário da Identidade e da Diversidade Cultural (SID), posteriormente fundida à Secretaria da Cidadania e dando origem à Secretaria da Cidadania e da Diversidade. Passa pelas gestões dos ministros Gilberto Gil, Juca Ferreira, Ana de Hollanda e Marta Suplicy, tendo papel fundamental na visão transversal de política pública para o setor, sua perspectiva inclusiva e descentralizadora. Atenta, por exemplo, para ações voltadas aos povos indígenas, quilombolas, mestres e mestras da cultura popular e para a população LGBTQI+.

O livro pontifica como o artista confronta ideais diante da tarefa objetiva de comandar 60 servidores, vide o que acontece logo na chegada a Brasília. Para tanto, lança mão da bagagem de militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), na fase do Teatro de Arena, no início dos anos 1960, e do Partido dos Trabalhadores (PT), cujo surgimento acompanha no fim dos anos 1970, mas ao qual só vai se filiar em 1990. Ele participa de campanhas derrotadas à Presidência da República, integra a coordenação do comitê de cultura da Frente Brasil Popular para Cidadania, enfim, jamais lhe faltam vasos comunicantes com o cenário sociopolítico.

Nesse sentido, ler a autobiografia nessa hora da história dá a medida do vão entre gestores que ousam um Plano Nacional de Cultura e o buraco em que o Brasil está enfiado por causa da guerra cultural deflagrada pelo bolsonarismo. A sanha disruptiva estende-se às áreas do meio ambiente, da educação e da saúde. No caso desse governo, o desmantelamento é congênito. Tanto que o ator não abdica da interlocução com o setor cultural desde que retorna à carreira artística oito anos atrás. Mesmo no âmbito da pandemia, participa de seminários virtuais com representantes de todo o Brasil na articulação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Em 2020, chega a atuar na recriação audiovisual de As três irmãs, do russo Anton Tchékhov, superposta ao texto A semente da romã, do paulista Luís Alberto de Abreu, que revela os bastidores de uma montagem, projeto da Companhia da Memória com roteiro e direção de Marina Nogaeva Tenório e Ruy Cortez.

É emblemática a lembrança de Mamberti acerca da escritora Patrícia Rehder Galvão, a Pagu. Nascida em São João da Boa Vista, mas dona de relação vitalícia com Santos, é ela quem o apresenta ao também santista Plínio Marcos. Certa vez, no início dos anos 1960, o jovem caminha pela região central de braços dados com Pagu, pouco antes de sua morte, e ela sentencia: “Não se esqueça de que você terá uma carreira linda pela frente, mas, para isso se concretizar, continue sempre com sua energia, seja sempre você e se assuma dentro dessa mistura de sua vida e suas ideias”. Predição seguida à risca.

No plano amoroso, os dois casamentos, primeiro com a atriz Vivian Mahr, por 16 anos, de 1964 a 1980 – mãe de Duda, Carlinhos e Fabrício –, e depois com Ednardo Torquato, durante 37 anos, de 1982 a 2019, são rememorados com muito afeto e cumplicidade. Afinal, constituem famílias em novos arranjos, conforme a contemporaneidade. O relacionamento com Vivian é liberal, ela tem ciência da bissexualidade do companheiro que, uma vez viúvo, encontra em Ed o marido aliado para complementar a criação dos filhos, apoiá-lo no trabalho e, inclusive, nos cuidados da filha da diarista Guiomar, Dani.

A autobiografia expõe de maneira tocante como o espaço da casa espelha a afetividade e compreensão nos momentos de tristeza e de celebração. Na residência da Rua dos Ingleses, a do Teatro Ruth Escobar, no bairro paulistano da Bela Vista, ou Bixiga, ela e Mamberti abrigam amigos ou gente desconhecida, como quando recebem os integrantes do grupo estadunidense Living Theatre, turma que reforçou a fuzarca com as crianças educadas sob a abordagem pedagógica Waldorf e afeitas à noção de coletividade. Há um período em que os filhos adolescentes partilham das companhias da mãe e do sogro do ator, acolhidos por causa na viuvez.

Em contexto familiar ou profissional, esse equilíbrio jamais é conquistado de forma pacífica, tão-somente, como em qualquer família ou comunidade. Há que negociar, aprender constantemente. Carece paciência e determinação para não sucumbir. Mamberti enfrenta de modo realista as particularidades nas lides artísticas e políticas. Vaidades de Paulo Autran e Raul Cortez, por exemplo, relativas à visibilidade de personagens ou à porcentagem de bilheteria. “Em teatro, as cores são sempre fortes e as paixões ainda mais intensas. Não há meias-tintas. Não há vencedores nem vencidos. Entre mortos e feridos, salvam-se todos!”, contemporiza, sempre em discurso espirituoso. No âmbito do Ministério da Cultura, despontam facetas da condição humana em bastidores da nomeação do cantor e compositor Gilberto Gil para a pasta, no governo Lula, e das dissonâncias da então ministra Marta Suplicy com Rousseff em plena gestão da própria.

O reencontro com Gil, em 2003 – notadamente, dois artistas assumindo-se gestores da cultura em paralelo às respectivas carreiras – como que cumpre a profecia arquitetada em Londres, na década de 1970, quando o cantor hospeda o ator por 15 dias e lhe proporciona experimentar mescalina. Assim como Caetano Veloso, Gil encontra-se no exílio por causa da ditadura civil-militar que chega a prendê-los. “Esse regime está usurpando o nosso lugar, as características verdadeiras do Brasil. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a realidade vai prevalecer e eles perderão espaço”, recorda-se de ter dito Mamberti, uma fala assustadoramente atualizada sob a necropolítica em curso pela extrema direita. Para emendar: “E, certamente, vai chegar o dia em que eu e você estaremos mais maduros e o país virá cobrar a nossa participação”. Dito e feito. A Inglaterra, aliás, foi a primeira parada da viagem por mais quatro países europeus, inclusive a cidade natal dos avós paternos, tangenciando a maturidade na casa dos 30 anos.

Por falar em reinvenção, a convivência com a esposa Vivian é parelha à formação e consolidação do ofício de atuar, bem como conflui a própria modernização do teatro, do cinema e da televisão. Mamberti é generoso ao detalhar processos de criação e produção de obras míticas como o filme O bandido da luz vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, e a montagem teatral de O balcão (1969), direção do argentino Victor García para o texto do francês Jean Genet – que o ator lê no original aos 14 anos, aluno da escola Aliança Francesa onde principia no grupo amador em 1956. Nessa linha, constam ainda duas incursões sui generis em 1974: a adesão aos ensaios de As troianas, na versão do encenador romeno Andrei Serban, espetáculo que não vinga por entraves na produção, e seu testemunho como espectador de A vida e a época de Dave Clark, ou A vida e a época de Stálin, título censurado pelo regime militar, uma ópera do diretor Robert Wilson cuja primeira sessão, no Theatro Municipal, dura 12 horas e impacta pela concepção visual e pelos procedimentos performáticos dos quais Vivian, a mulher de Mamberti, conhece de perto ao compor o elenco. Ambas as iniciativas acontecem durante o 1º Festival Internacional de Teatro de São Paulo, produzido pela atriz Ruth Escobar.

O adolescente que aprende a gostar de teatro levado pelos pais para assistir a algumas sessões, anos depois, conhece personalidades admiradas como o ator italiano Vitório Grassman, a atriz e cantora alemã Marlene Dietrich e o diretor francês Jean Vilar, do Théatre National Populaire. Se estes o influenciam indiretamente, o diretor italiano Alberto D’Aversa, que leciona na Escola de Arte Dramática (EAD) e pertence à geração de estrangeiros que aportou no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), imprime marcas indeléveis em seu pensamento artístico, como a premissa de que personagem e ator se fundem na presença em cena.

Por contingências pessoais, como a saúde de Vivian ou o incontornável ganha-pão para sustentar a família, abdicou de atuar em O rei da vela (1967), peça de Oswald de Andrade montada pela primeva vez no país, por José Celso Martinez Corrêa e Teatro Oficina, e na telenovela Saramandaia (1976), de Dias Gomes, codirigida por Walter Avancini na Globo. Por sinal, as perversões do mercado da televisão, a emissora à frente, também são citadas.

Entre as atuações de maior popularidade na teledramaturgia está Vale tudo (1988, Globo), de autoria de Gilberto Braga e direção de Dennis Carvalho. A interpretação do mordomo gay Eugênio prova seu talento para enfrentar estereótipos, como demonstrara 21 anos antes, contrariando comentários preconceitos de colegas acerca do presumido risco de fixar trejeitos ao atuar no papel da travesti Veludo em Navalha na carne (1967), peça de Plínio Marcos encenada por Jairo Arco e Flexa, contracenando com Ruthinéa de Moraes e Paulo Villaça. E outros papeis afins viriam no passageiro de táxi em O bandido da luz vermelha e na pele de Molina no longa O beijo da mulher-aranha (1985), de Hector Babenco, adaptação da novela do argentino Manuel Puig.

Para frustração de mentes conservadoras, o Doutor Victor Stradivarius que ele vive na série Castelo Rá-Tim-Bum, dobradinha do dramaturgo Flávio de Souza e do diretor Cao Hamburger na TV Cultura (1994-1997), responde como um belo exemplo de tolerância à imagem que se possa ter de um artista ou de qualquer cidadão. O querido tio de Nino, inventor com poderes de feiticeiro, amigo dos animais, das crianças e das máquinas, é visto por Mamberti como uma síntese de tudo que almeja. “Não apenas por ter participado do universo da fantasia e da criação, mas porque ali fiz parte de um trabalho comprometido com a formação da cidadania”. Coerência do menino que cresce vendo a mãe devotada aos aprendizes da periferia, daí a percepção de que Doutor Victor constitui “o trabalho político mais importante que realizei durante toda a minha vida”.

É possível delinear essa vocação por meio de espaços que Mamberti frequenta ou ocupa na cidade de São Paulo, como o João Sebastião Bar e a Biblioteca Mário de Andrade. Ao lado do irmão, Cláudio, administrou ou programou o Teatro Crowne Plaza e o Teatro Hilton, salas localizadas nos respectivos hotéis, tornadas cult e sinônimos de urbanidade. Cláudio é objeto de um capítulo exclusivo dada a simbiose de suas visões de mundo mediadas pelas experiências da arte, da cultura e da cidadania.

O percurso autobiográfico de meados do século XX até os dias de hoje compreende, como se disse, a modernização da cultura e da sociedade brasileira cujos resquícios do subdesenvolvimento restam impregnados no cotidiano das metrópoles ou nos interiores. “A realização artística, para mim, sempre se sobrepôs a qualquer outro interesse”, diz o homem de teatro, sua arte basilar. Aquela que o faz ouvir o chamado de Antônio Abujamra em um final de tarde do início dos anos 1960 e, acompanhado do cantor e compositor Jorge Mautner, rumar para Campinas a tempo de assistir a Duelo do caos morto, peça escrita por Mauro Rasi, que contava apenas 13 anos. “É a história de um garoto, também interpretado por ele, que aproveita a ausência dos pais para dar uma festa em casa. Ao final, em uma cena absolutamente dramática, ele se mata com um tiro em cima do piano, assumindo sua homossexualidade”, narra. “Durante o agradecimento, o elenco adolescente, que durante a peça tinha bebido uísque mesmo, e não guaraná, gritava para o público: ‘Vocês são os culpados de tudo isso, burgueses de merda!’, enquanto arremessavam móveis e objetos de cena em direção à plateia. Uma loucura! Sensacional! E tudo isso criado por um moleque de 13 anos.” Veredas devidamente abertas para atuar décadas depois em Pérola (1995), baseada na família do autor, de Bauru, noroeste paulista, além de embarcar em O crime do dr. Alvarenga (2000) e Alta sociedade (2001). Rasi morreu em 2003, aos 54 anos.

O jejum dos palcos após a década dedicada ao Minc se dá em 2015, após um ano sabático em que cuida da sua saúde e reduz o peso em 35 quilos. Produz e protagoniza Visitando o sr. Green, sob direção de Cassio Scapin (que atua ao lado de Paulo Autran em 2000). No enredo, um solitário judeu ortodoxo é visitado por um jovem executivo, interpretado por Ricardo Gelli, em razão de um acidente de trânsito envolvendo o velho ranzinza. Em circulação da peça no ano seguinte, durante apresentação no Teatro Flávio Império, no bairro de Cangaíba, na zona leste de raros equipamentos culturais, Mamberti tropeça no tapete e cai em cena, “batendo com tudo o peito contra o chão”. Persevera, leva a apresentação até o fim. Em consequência, é diagnosticada uma infecção generalizada. Uma bactéria instalada entre os discos da coluna o deixa internado no hospital por um mês e meio, a ponto de pensar que jamais voltaria a trabalhar. Supera esse susto, mas Visitando o sr. Green lhe reserva outro, em agosto de 2019, em Moscou, durante o Festival Tchékhov de Teatro. Devido à baixa temperatura, Mamberti perde a voz e entra em desespero por causa das três sessões agendadas a partir da noite seguinte. O modo como o médico caucasiano da Ópera do Teatro Bolshoi restaura suas cordas vocais é mais uma das passagens impagáveis, a refletir como os deuses do teatro também entram em campo a favor daqueles e daquelas que fazem por onde.

O senhor do meu tempo no subtítulo de fato tem sido habilidoso na conversa com Cronos. Sob imagens de época que ancoram a escrita fluente do repórter e crítico teatral Alves Jr. – o expediente da epígrafe em 29 capítulos é um excesso talvez demandado pelo retratado amante da palavra –, a leitura mobiliza pela dignidade com que Sérgio Mamberti torna desejos realidades e luta para transformar injustiças que são da instância do coletivo, sem ilusões. Em tempo: ele também é artista plástico, cria colagens desde o fim dos anos 1970, uma técnica de composição de recortes e fragmentos de certa forma mimetiza nessas memórias.

Serviço:

Sérgio Mamberti: senhor do meu tempo

Sérgio Mamberti e Dirceu Alves Jr.

Prólogo: Fernanda Montenegro

Apresentação: Danilo Santos de Miranda

Orelha: Gilberto Gil

Edições Sesc São Paulo

2021, 388 páginas

R$ 98,00 (em promoção de lançamento na loja do Sesc, R$ 79,00)

Live:

Bate-papo com Sérgio Mamberti e Dirceu Alves Jr.

28 de maio, sexta-feira, às 19h

Trecho:

“Pedi demissão no começo de 2013. Ter participado das duas gestões do presidente Lula e de quase toda a primeira gestão da presidente Dilma significou uma experiência única e fundamental, que se somou a todos os anos de uma vida dedicada à cultura, à diversidade e à participação na vida política do país. A cultura passou a ocupar, enfim, um papel de destaque como política de Estado, sendo incorporada como elemento estratégico e um dos motores fundamentais nas políticas de desenvolvimento. E eu fiz parte disso.A atuação de Lula é de uma amplitude sem igual em nossa história. Houve preconceito por ser ele um homem humilde, e muita gente se incomodou com o fato de ele ter dado ao Brasil uma visibilidade internacional com suas políticas que privilegiaram a distribuição de renda e a erradicação da pobreza e da fome, bem como o desenvolvimento econômico e humano do país. Não tenho a menor dúvida com relação ao seu caráter. Lamento profundamente a perseguição sofrida por ele, mesmo com o reconhecimento internacional por seu papel na luta pelos direitos sociais e pela soberania nacional. Quando a economia enfraqueceu e o Lula não estava mais na Presidência, aqueles que queriam tirar o Partido dos Trabalhadores alcançaram, enfim, o seu objetivo.”

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.