Crítica

A ignorância sob escrutínio em ‘Macacos’

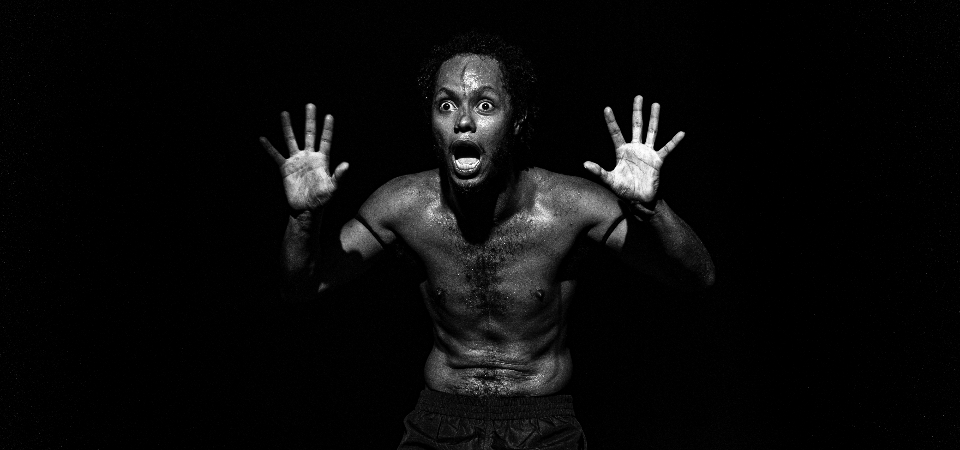

Clayton Nascimento, Cia. do Sal

4.8.2022 | por Valmir Santos

Foto de capa: Julieta Bacchin

Contar a História do Brasil a partir do genocídio do povo preto é o que promete e realiza o ator, dramaturgo e diretor Clayton Nascimento em Macacos, da Cia. do Sal (SP).

Da metade da encenação em diante o ator-narrador resume mais de cinco séculos de extermínio e estigmatização de povos indígenas e negros escravizados, lançando mão de extraordinária capacidade intelectual e vocação para estabelecer dialogismo . “A gente não domina nossa história.”

Versões oficiais sobre a formação do país são refutadas e recontadas pela perspectiva do jovem homem negro. Percorre violências remotas e nem tanto, diárias, que inclusive atingem o atuante. Ele as processa e devolve em conteúdos e análises ao repassar a historiografia a contrapelo.

A obra de Clayton Nascimento, da Cia. do Sal (SP), transcorre como uma experiência que incomoda, na melhor acepção da arte, seja pela massa de dados e informações que tratam a fundo o racismo estrutural e institucional, seja pela banalização de técnicas mortíferas adotadas nas abordagens a pessoas negras pelas forças de segurança pública

Para tanto, arrisca-se a adotar a relação de sala de aula ao interagir com uma audiência de mais de 300 pessoas. Ninguém vai ao teatro para tomar lição, seria aborrecedor, por isso é admirável o modo como concebe e encena o monólogo. Ele faz as vezes de professor e a plateia se deixa assumir como uma turma de sétima série atenta, disposta e instigada a refletir e a expressar afetos de indignação (a anos-luz da claque de auditório de programa televisivo).

Essa mão dupla expõe contrabalanceamentos do aprender e do ensinar distintos daqueles que, por exemplo, o fluminense Roberto Athayde imprime na peça Apareceu a Margarida (1971), notabilizada pela atuação de Marília Pêra (1943-2015). Nela, a professora do título reproduz a tirania do regime ditatorial vigente, subjugando estudantes. Era assim que o teatro encontrava estratégias para implicar o autoritarismo do Estado militarizado.

Antes de chegar a esse miolo cênico e paradidático, que ocupa a segunda hora de Macacos sem que o público capitule, Nascimento firma um poderoso estreitamento poético com aquelas e aqueles a quem endereça o olhar permanentemente vívido. A voz modula perspicaz de acordo com o registro das outras figuras que traz para a arena, temperando humores, dramas, tragédias.

O criador dá a entender que sua ação no mundo não é bipolar, tem método. O grau de reciprocidade pode ser atribuído, em parte, à incisão com que fala acerca de assuntos inscritos na memória do corpo e, por extensão, reverberados na linha de tempo de um país profundamente marcado pela desigualdade racial.

A obra transcorre como uma experiência que incomoda, na melhor acepção da arte, seja pela massa de dados e informações que tratam a fundo o racismo estrutural e institucional, seja pela banalização de técnicas mortíferas adotadas nas abordagens a pessoas negras pelas forças de segurança pública .

No recém-lançado Guia de terminologias da prefeitura de Campinas, com termos de políticas afirmativas para o dia a dia de seus servidores, o verbete “racismo estrutural” é definido como “discriminação racial enraizada na sociedade de modo a perpetuar mecanismos de manutenção, reprodução e recriação de desigualdades e privilégios”.

Clayton Nascimento performa esse fundamento como se tivesse existido até aqui para fazê-lo. Traços vermelhos de um batom demarcam pedaços de seu corpo tal capitanias hereditárias. Há uma plenitude do presente no que enuncia, uma avidez que aos poucos vai se assentando nos entrechos autobiográficos do morador de bairro afastado do centro da cidade, filho de manicure e de mestre de obras que lhe permitiram estudar teatro dos 8 aos 23 anos, como bolsista.

A sede pelo conhecimento transpira por todos os poros. Nas entrelinhas, Nascimento traduz à perfeição o saber construído simultaneamente aos avanços da primeira década da Lei de Cotas em universidades, completada neste ano.

O repertório de vida e a visão de mundo do atuante não estão dissociados de seu território e de suas origens. Vestindo bermuda de cor preta, dorso nu e pés descalços, lembra a molecada correndo atrás da bola em campinhos da periferia, nos poucos que ainda há.

Numa associação livre, a atmosfera sociológica de Macacos também poderia ser transfigurada nos versos finais de Bola de meia, bola de gude, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant: “Um solidário não quer solidão/ Toda vez que a tristeza me alcança um menino me dá a mão/ Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração/ Toda vez que o adulto fraqueja ele vem pra me dar a mão”.

Clayton Nascimento demonstra consciência do que fala e gesta. Põe em pratica o entendimento da artista, escritora e teórica Grada Kilomba, portuguesa de origens africanas, segundo quem não é a moral, mas sim a responsabilidade que cria novas configurações de poder e de conhecimento. “Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção de conhecimento. Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê? E o saber de quem?”, situa em Memórias de plantação – Episódios de racismo cotidiano (Cobogó, 2019, tradução de Jess Oliveira).

Na autodefinida peça-denúncia, a crítica e o desejo por uma sociedade mais justa vêm intercalados a níveis de afronta, de quietude e de empatia que os 33 anos conferem ao atuante em pleno turbilhão verbo-corporal de ideias e sentimentos.

Ele dá brecha para a metalinguagem ao comentar a diminuta quantidade de monólogos em cartaz interpretados por negras e negros. Cogita o pensamento branco ao ler a sinopse de sua obra antes de sair de casa: “Hum, quer ver que ele vai estar revoltado?”, provoca. Sim, sua insurgência é artística e absolutamente sustentável como tal.

Ao meditar sobre discursos e práticas antigas ou na ordem do dia, pontua que o Hino da Proclamação da República, vencedor de concurso de 1890, primeiro ano do regime e segundo após fim da escravidão, afirma que “Nós nem cremos/ Que escravos outrora/ Tenha havido/ Em tão nobre país”. Nesses termos, a letra de José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e a música de Leopoldo Miguez forçam ao conclamar “Liberdade! Liberdade!/ Abre as asas sobre nós”, os versos mais propagados, e que “Somos todos iguais, ao futuro” – rumo e preleção das quais Macacos discorda frontalmente. “Nós não somos todos iguais perante o futuro.”

Mais adiante, são enumerados profissionais que costumam ser discriminados por causa da cor, como nas áreas de medicina, engenharia, direito e administração.

Nascido em 1988, ano do primeiro século da Lei Áurea, que aboliu comercializar gente como mercadoria e previu zero de reparação a milhões de pessoas escravizadas vindas de África, também ano da promulgação da Constituição Federal do Brasil, a chamada Cidadã, o criador deixa em marca d’água na dramaturgia o episódio de racismo de que foi vítima em 2018.

Corriam os primeiros minutos de certa madrugada quando estava num ponto de ônibus da avenida Paulista e foi acusado de roubo por um casal comerciante no entorno. Teve o pescoço apertado por um braço intruso até perder a consciência. O episódio não é citado assim, em detalhes, como relatou em rede social à época.

Empenhado na pesquisa iniciada em 2015, preferiu seguir fixando os pilares do solo independente que trazia a público desde 2016, sob os marcos dos crimes de injúria racial e do racismo e sua nefasta presença nas lidas sociais, políticas, econômicas, culturais e também interpessoais. Seis anos depois, em 2022, ele dá a entender que o trabalho entre o vivido e performado se agigantou em suas teias temática e estética – justo na primeira temporada sob igualmente inédito apoio de recursos públicos.

O apelo ao verbo agigantar vem da percepção de multitude que o atuante encerra em si, veículo de vozes, por vezes de natureza ancestral. Isso dá a sensação de que se faz acompanhar o todo tempo por uma entidade coletiva, às vezes individualizada, no palco nu “onde tudo pode”.

Quando do primeiro contato com a criação, em 2021, na 3ª Mostra de Teatro de Heliópolis, transmitida online e ao vivo, no âmbito da pandemia, partilhei dessa sensação conjugando “povoar” na conversa entre artista e público ao final. De como Nascimento, mesmo nas raias das telas, sem a reciprocidade dos corpos, “povoava” sua cena de fontes primárias, secundárias e terciárias. Na sessão presencial testemunhada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), contudo, o verbo fracassou.

O indevido “povoar” ficou flagrante na passagem relativa ao Período Colonial, quando o ator-pedagogo – o projeto pede essa variante – distingue colônias de povoamento (a inglesa, por exemplo) da colônia de exploração (espanhola, portuguesa).

Nascimento toca em tecnicidades, semânticas e vestígios de palimpsestos da História oficial com a precisão de um cientista obsessivo. Diz que leu e ouviu pesquisadores da questão negra para certificar-se dos caminhos a seguir. Para tanto, dispõe os tópicos com desenvoltura para o público não familiarizado com as leis. Valoriza o receptor.

Pelo Código Penal, o crime de injúria racial é contra um indivíduo e o crime de racismo, direcionado a uma coletividade. Na montagem, essa gangorra se faz patente. “O preto e o pobre falam pouco sobre si”, pondera, em procedimento brechtiano recorrente que escancara a solidão coletiva e o isolamento individual.

O idílio de Bola de meia, bola de gude, linhas atrás, contrasta com o momento dilacerante em que é narrado e atuado o assassinato de Eduardo, então 9 anos, em 2015, no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro. O menino foi morto com tiro de fuzil na cabeça disparado por policial militar quando brincava na porta de casa. Ao acudi-lo, em desespero, a mãe, Terezinha Maria de Jesus, teve a arma estatal apontada também para a sua cabeça e ouviu um agente dizer que havia matado “um filho de bandido” e podia fazer o mesmo com ela.

Numa das apresentações no CCSP, Terezinha subiu ao palco para cumprimentar Nascimento, após aplausos, e perguntou se havia entre os presentes algum profissional da advocacia que pudesse auxiliá-la. O caso foi julgado em 2016 e os policiais, absolvidos. Algumas pessoas se prontificaram.

Também estava na plateia a percussionista, cantora e compositora Girlei Miranda, primeira professora de teatro de Nascimento. No retrovisor da consciência expandida, o ator olha para a criança que foi (“brinquei muito na infância”) e para o adulto que se tornou e reconhece como os primeiros passos na arte que abraçou, ao lado de uma mulher negra, foi fundamental para a construção de sua identidade.

“Quando a gente fala sobre o ‘genocídio negro’ no Brasil, a gente sempre imagina que será uma figura negra, na maioria das vezes homens entre 20 e 30 anos, mortos pelas mãos do Estado brasileiro. Mas e as mães? E as mães do genocídio negro? Quem fala delas, dessas mães?”, lança Nascimento.

A realidade circundante é raciocinada em Macacos com a originalidade formal de quem abre o peito em vociferação, quando a gravidade exige, e sabe estender a mão às cantoras Elza Soares e a estadunidense Bessie Smith, bem como ao pensador Abdias Nascimento, cofundador da companhia carioca Teatro Experimental do Negro (1944-1961), quando há frestas para transcendências.

Se em sua pequena narrativa Um relatório a uma academia (1916) o escritor tcheco Franz Kafka inverte a fábula e transforma um macaco em homem, na chave da sátira, mais de um século depois, do lado de cá da linha do Equador, Clayton Nascimento apropria-se da expressão de xingamento ainda flagrante em espaços públicos e privados – o plural no título traduz a representatividade sem que mimetize o gesto símio. O ator ecoa quão urgente o último país no mundo a eliminar a escravidão ainda se deve a revolução social diante de desigualdades como renda, gênero, fé religiosa e cor da pele. Em sua força e movimento em pisar chãos e sonhos, dimensionar dores e lutas, a obra mostra os males pela raiz patriarcal, desestabiliza a branquitude, empretece pontos de vista e alarga horizontes em tempos opressores. Em sua extensão artístico-política, Macacos é tão continental como o Brasil e o tamanho da ignorância, aqui escrutinada, que as classes dominantes cultivam desde a primeira hora.

.:. O espetáculo Macacos, da Cia. do Sal, fez temporada no Centro Cultural São Paulo de 15 a 31 de julho de 2022. O autor da crítica foi convidado pela produção para conversar sobre a obra após uma das sessões, atividade pela qual foi remunerado.

Serviço

Macacos

Teatro Cacilda Becker (Rua Tito, 295, Lapa, zona oeste, tel. 11 3864-4513

Quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. De 4 a 7 de agosto de 2022

Grátis, retirada de ingressos com 1 hora de antecedência

100 minutos

14 anos

Livro

Mais informações sobre o recém-lançado Macacos: monólogo em 9 episódios e um ato, pela Coleção Dramaturgia da Cobogó, em https://bit.ly/3zfv3OY. 70 páginas. R$ 40.

Ficha técnica

Clayton Nascimento – Diretor, ator e dramaturgo

Ailton Graça – Provocador cênico

Aninha Maria Miranda – Diretora de movimento

Daniele Meirelles – Diretora técnica e iluminação

Muca – Arte

Vinicius Bogas – Iluminação

Ulisses Dias, Bará Produções – Produção geral

Corpo Rastreado – Produção executiva

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.