Crítica

Se é para retomar, que seja logo

18.9.2022 | por Mariana Queen Nwabasili

Foto de capa: Cristina Maranhão

Parece ter chegado o tempo em que, finalmente, negras e negros brasileiros engajados em diferentes campos e artes passam a considerar a importância das pautas dos povos originários – ou dos “negros da terra”, como indígenas foram sintomaticamente “apelidados” pelos colonizadores – nas lutas por igualdades raciais e sociais no país. A peça Améfrica: Em três atos, encenação do Coletivo Legítima Defesa sob a direção de Eugênio Lima, é exemplo dessa tendência salutar e dos desafios para o equilíbrio das cosmovisões, simbolismos e narrativas ameríndias e afro-brasileiras na empreitada.

O primeiro ato acontece com a exibição do vídeo Cicatriz tatuada, com dramaturgia de Claudia Schapira, que assina o figurino atemporal dos atores e também é colega de trabalho de Lima no paulistano Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.

É como se, após as ocupações-retomadas orientadas por

Frantz Fanon (1925-1961), revolucionário anticolonialista do século XX, assistíssemos a uma das encenações (e dramaturgias) possíveis de serem feitas por artistas amefricanos brasileiros negros e indígenas nos teatros (a serem) rebatizados no país. A própria montagem de Améfrica: Em três atos, e o jogo do coletivo ao divulgar, em suas redes sociais, que as apresentações acontecerão no, ainda ficcional, Teatro Carolina Maria de Jesus do Sesc Pompeia, entram nessa esteira de proposição e interpretação meta-discursiva e metalinguística

A exibição da primeira parte da obra audiovisual, com versão completa de 20 minutos disponibilizada na internet, recepciona o público com um compilado de imagens. Uma montagem ritmada de fotografias de arquivo pessoal, inclusive do próprio coletivo, é seguida por planos fixos do rosto da atriz indígena Sandra Nanayna, do povo Tariana. Nas fotos sequenciadas, vemos, como um mosaico, diferentes símbolos e faces de pessoas negras e indígenas brasileiras às quais os enquadramentos de Nanayna se somam.

Ela, um dos brasileiros a ter voz diretamente destacada no curta-metragem, interpreta uma anciã indígena que, a certa altura e numa passagem rápida, encontra um personagem negro, interpretado por Walter Balthazar. Com vestes contemporâneas pretas, óculos escuros e semblante rígido, ele, quase como uma entidade, remete à presença dos escravizados nascidos no Brasil, os ladinos, e dos africanos trazidos de África na cruzada forçada do Atlântico. O oceano também é enquadrado nas imagens, num gesto de simbolização do “Atlântico negro” já bastante realizado no cinema, vide cenas iniciais de filmes marcantes como Terra em transe (Glauber Rocha, 1967) e Orí (Raquel Gerber, 1989).

Sob uma envoltura audiovisual contemporânea, a narrativização do encontro entre os povos originários e os trazidos de África se relaciona com a ideia de confluência entre aldeias, quilombos e favelas defendida ao longo do espetáculo a partir de conceituação de Antônio “Nego Bispo”. Além disso, contrasta-se com as convenções historiográficas eurocêntricas sobre o período.

“Alguns falam que nos descobriram, mas nós estivemos aqui desde sempre. Eles mentiram ao escrever a história”, diz, na língua Tukano, a personagem de Nanayna. “Foi mesmo usurpação, invasão, estupro de ‘corpoalma’. Que se é para começar, que seja logo”, completa em português.

A última frase, à qual o título deste texto faz referência, anuncia o principal discurso apresentado no segundo ato, sob influência de um “conceito-ação” dos Tupinambás da Serra do Padeiro (BA): a defesa da retomada do Brasil por grupos (povos e raças) que, apesar de terem construído o país sobre suas costas, foram oprimidos, explorados e invisibilizados do protagonismo histórico.

Apesar de Nanayna ser quem introduz, pelas palavras da anciã no vídeo, a urgência da ação, não vemos a atriz em cena no palco, onde contracenam atores negros que compõem o coletivo. A exceção é a potente participação da atriz convidada Janaína Silva, que tem a ascendência indígena mais diretamente vinculada a si em diferentes momentos.

Medida provisória

Remetendo ao ritmo acelerado da montagem no início de Cicatriz tatuada, o novo ato, com dramaturgia de Aldri Anunciação, apresenta-se como uma mescla de texturas imagéticas, sonoras, textuais, coreográficas e de iluminação, que podem ser, por vezes, excessivas para a fruição do público.

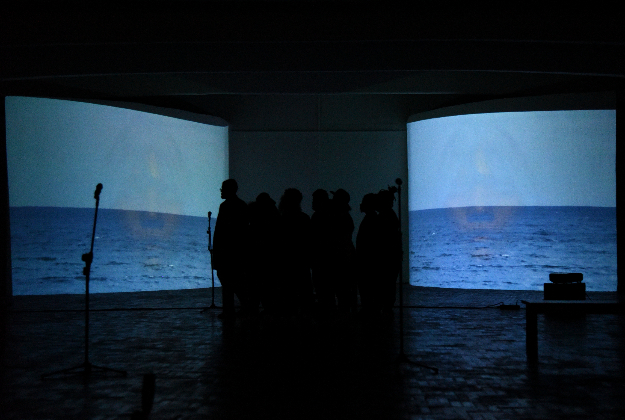

Em meio a um cenário com poucos elementos em madeira e com uma tela-tecido pendurada no meio do palco onde são projetadas imagens, os atores conduzem cenas majoritariamente narrativas, encenadas sob grande influência estética da recitação de poesias em slams e do spoken word (recitação em microfone acompanhada por base musical). Cada uma delas é seguida por diferentes sonoridades inseridas, ao vivo, pelo diretor e DJ Lima, num misto de mixtape e sample de referências musicais e teóricas.

A função de dar o flow para o encadeamento dos textos e atuações – como um montador, um regente, um sampleador de sons, textos e corpos – funde-se ao papel central que Lima tem na montagem – e talvez no próprio coletivo – e com as intervenções que faz como diretor-ator durante momentos de quebra da diegese evidentemente encenados. É quando os atores decidem, na frente do público, quais papéis vão encenar (como ocorre no terceiro ato) ou jogam com a temporalidade da realidade fora de cena. Quebras usadas para nos informar, por exemplo, que, enquanto a peça ocorre dentro do teatro, instaurou-se no país a medida provisória número 1.888. Por conta dela, uma significativa parcela dos presentes (os afrodescendentes) terá de ser levada (de volta?) compulsoriamente para países de África.

A premissa tem origem em outra dramaturgia de Anunciação, a peça Namíbia não, escrita entre 2009 e 2011. Montado sob a direção de Lázaro Ramos em 2012, o texto também inspirou o filme Medida provisória, do mesmo diretor, aclamado pelo público em seu lançamento neste ano e classificado por críticos negros da sétima arte, como Juliano Gomes e Lorenna Rocha, como parte de um contemporâneo “cinema antirracista de mercado”.

O número da medida provisória pode ser entendido como uma reatualização ficcional da crítica à falta de políticas para a devida incorporação dos ex-escravizados negros no Brasil na sociedade de classes após à abolição da escravidão no país em 1888. Além disso, faz referência às diferentes experiências encabeçadas por brancos e negros estadunidenses para enviar afrodescentes à África após à abolição da escravatura nos EUA em 1865. Por fim, soma-se à prevalência ideológica pan-africanistas que, apesar de suas diferentes frentes, desde o século XX defende a libertação, a afirmação e a união dos países africanos e também dos afrodescendentes onde quer que estejam no mundo.

Ameríndios, africanos e ladinos

Ao reivindicar uma afirmação identitária afro-americana que torna impensável o retorno dos afrodescendentes à África como “reparação histórica”, a dramaturgia do segundo ato se vincula à conceituação presente no título de Améfrica: Em três atos.

Após o anúncio da instauração da medida provisória, diferentes teóricos negros brasileiros e caribenhos já falecidos “baixam” no palco, saídos da plateia, como cinzas vindas “do rio amarelo que desce do Sol”. Junto com eles, chegam a nós seus saberes ancestrais, as perspectivas político-teóricas que a peça, e o próprio coletivo, querem explicitar ao público, evidenciando um anseio político-formativo da arte engajada. A escolha aparece como nova camada de contraposição às convenções e interpretações históricas e sociológicas eurocêntricas.

Teóricas e teóricos como Lélia Gonzalez (1935-1994), Neusa Santos Sousa (1948-2008) e Aimé Césaire (1913-2008) têm trechos integrais de seus textos proferidos pelos atores em cena, o que exige do público alto grau de concentração para apreender ao menos parte de suas densas elaborações. “Trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil que, por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da ordem do inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma: um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas. Ao contrário, ele é uma América Africana cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o T pelo D para, aí sim, ter o seu nome assumido com todas as letras: Améfrica Ladina”, diz uma Lélia Gonzalez, ou melhor, sua corporificação pela atriz Tatiana Rodrigues Ribeiro, vinda da plateia.

A citação do texto A categoria político-cultural de amefricanidade (1988), bem como aquelas oriundas de outros textos da autora, é síntese do termo que dá nome à peça. “O termo amefricanas/amefricanos designa toda uma descendência: não só a dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro como a daqueles que chegaram à AMÉRICA [sic] muito antes de Colombo”, completa Gonzalez no artigo em questão.

Frente a essas perspectivas político-teóricas que inspiram a montagem, torna-se necessário explicitar a expectativa de que cosmovisões, estéticas e teorizações ameríndias, centrais para o que a conceituação de “Améfrica Ladina” reivindica, contaminassem mais a proposta teatral do Coletivo Legitima Defesa. Respeitando, talvez em demasia, as origens do grupo – perceptíveis influências do Teatro Hip-Hop brechtiano do Núcleo Bartolomeu e das estéticas de intervenções urbanas da Frente 3 de Fevereiro, ação da qual Lima também faz parte –, a peça mantém sua estrutura formal mais vinculada à cultura negra na América, ou afro-americana, do que à cultura ameríndia.

Se, no discurso dramatúrgico, indígenas e negros apresentam-se como parceiros de opressão e, consequentemente, de retomada, na trilha sonora – marcada por batidas a exemplo de rap, r&b, afro house, reggae e dub –, e na exposição teórico-poética explicitada ao público, as referências indígenas são diminutas ou menos expressivas. Isso ocorre apesar de Célia Xakriabá, mencionada em cena, Renata Tupinambá, Denilson Baniwa, Yina Jiménez Suriel e Ailton Krenak serem indicados pelo coletivo como participantes da concepção da peça, ao lado de nomes de pensadores negros citados anteriormente e também de outros, como Racionais MCs, Baco Exu do Blues, bell hooks, W. E. B. Du Bois, Amílcar Cabral, Frantz Fanon e Maurinete Lima, socióloga, ativista, poetiza e mãe do diretor.

São as cinzas de Fanon materializadas no corpo do ator Fernando Lufer que problematizam o retorno forçado dos afrodescendentes à África e defendem a afirmação no continente americano por meio, no caso brasileiro, da retomada de terras e espaços, incluindo os teatros.

A concretização da “recomendação” acontece a partir da ação de corpos representados em imagens audiovisuais projetadas no tecido-tela. Vemos atrizes e atores negros e indígenas de grupos como O Bonde e Espiralar Encruza no palco de diferentes teatros do país. Eles avisam que ocuparam, ou melhor, retomaram esses locais e anunciam que os estão rebatizando com nomes de personalidades negras como Carolina Maria de Jesus e Xica Manicongo.

Curiosamente, a simbólica reivindicação de renomeação não contempla nomes de artistas negros e indígenas brasileiros das artes cênicas ainda não devidamente reconhecidos no campo, como o próprio Abdias Nascimento, que foi uma das referências teóricas e artísticas para a montagem, inspirando suas iconografias.

Logo é agora

Outros dois usos da sobreposição de texturas de imagens têm significativa expressividade estética e discursiva. Mesmo antes das cenas de retomada, são mostrados na “tela” trechos de depoimentos de líderes políticos e jornalistas europeus brancos. Eles expressam indignação com o fato de seus semelhantes estarem passando por situações extremas de vulnerabilidade social devido à atual guerra entre Ucrânia e Rússia.

O pot-pourri é apresentado – e assistido – como parte das aterrorizantes imagens da guerra e como permanência atualizada da hierarquização do valor das culturas, raças e corpos criada desde os colonialismos. O que fica ainda mais evidente ao ser seguido pela “recitação”, no palco, de um trecho do livro Discurso sobre o colonialismo (1950), escrito por Aimé Césaire.

O político, ensaísta e poeta martinicano, cabeça do Movimento de Negritude na década de 1940, é retomado no terceiro ato. A partir da dramaturgia de Dione Carlos, as leituras que vinculam, desde o final do século XVIII, a peça Tempestade, escrita por William Shakespeare entre 1610 e 1611, a uma representação do colonialismo na América ganha reatualização em uma estória sobre a invasão da Ilha Brasil em 1535. Antes, os atores nos lembram que Uma tempestade, dramaturgia publicada por Césaire em 1968, é parte desse processo de releitura.

É como se, após as ocupações-retomadas orientadas por

Frantz Fanon (1925-1961), revolucionário anticolonialista do século XX, assistíssemos a uma das encenações (e dramaturgias) possíveis de serem feitas por artistas amefricanos brasileiros negros e indígenas nos teatros (a serem) rebatizados no país. A própria montagem de Améfrica: Em três atos, e o jogo do coletivo ao divulgar, em suas redes sociais, que as apresentações acontecerão no, ainda ficcional, Teatro Carolina Maria de Jesus do Sesc Pompeia, entram nessa esteira de proposição e interpretação metadiscursiva e metalinguística.

A escolha por uma releitura negra brasileira de um cânone teatral europeu acompanha movimentos anteriores do coletivo em parceria com Dione Carlos. Essa também era a premissa de Black Brecht: E se Brecht fosse negro, encenada no mesmo palco em 2019. Bem como ocorria naquela peça, Améfrica: Em três atos tem em seu terceiro ato complexidades quanto à crítica aos personagens dominadores brancos. A interpretação desses personagens pelo elenco negro abre espaço para a reflexão sobre a necessidade de descolonização das mentes (amefricanas, inclusive) e sobre a suposta transparência dos corpos brancos para representar a universalidade.

A participação do ator veterano Antonio Pitanga, interpretando, de forma densa, a versão mais velha do protagonista Calibã, é mais um uso do audiovisual que merece destaque. Ela parece carregar um caráter de homenagem. A grandiosidade histórica extra-diegética do ator se funde à dramaturgia e é anunciada desde antes, quando, entre as diferentes texturas apresentadas no palco, vemos na tela-tecido cenas emblemáticas do ator no filme A idade da Terra (Glauber Rocha, 1980). São sobreposições de começos anteriores; heranças a serem lembradas para (re)começar a retomada.

Serviço:

Améfrica: Em três atos

Quinta, sexta e sábado, 20h, domingos, 18h. De 18 de agosto a 18 de setembro de 2022

Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93, Pompeia, tel. 11 3871-7700

R$ 12 a R$ 40

14 anos

125 minutos (com intervalo)

.:. Assista ao primeiro ato de Améfrica: Em três atos, o curta-metragem Cicatriz tatuada, disponível aqui: https://vimeo.com/735629519/f7fab7c22e

Ficha técnica:

Direção: Eugênio Lima

Dramaturgia: Claudia Schapira, Aldri Anunciação e Dione Carlos

Intervenção dramatúrgica: Coletivo Legítima Defesa

Com a participação: Frantz Fanon, Racionais MCs, Lélia Gonzalez, Aimé Césaire, Maurinete Lima, Neusa Santos Sousa, bell hooks, W. E. B. Du Bois, Amílcar Cabral, William Shakespeare, Silvia Federici, Eliane Brum, Yina Jiménez Suriel, Robin DiAngelo, Célia Xakriabá, Renata Tupinambá, Denilson Baniwa, Ailton Krenak e Samora Machel

Elenco Legítima Defesa: Walter Balthazar, Luz Ribeiro, Jhonas Araújo, Gilberto Costa, Tatiana Rodrigues Ribeiro, Fernando Lufer, Nádia Bittencourt, Eugênio Lima, Luan Charles e Marcial Macome

Atriz convidada: Janaína Silva

Convidados: Hukena Yawanawa e Antonio Pitanga (em vídeo)

Retomadas: Coletivo O Bonde, Jairo Pereira, Thereza Morena e Espiralar Encruza (em vídeo)

Convidados: Edivan Fulni-ô e Renata Tupinambá

Consultoria artística: Renata Tupinambá

Consultoria em culturas ameríndias: Majoí Gongora

Produção executiva: Gabi Gonçalves_Corpo Rastreado e Iramaia Gongora_Umbabarauma Produções Artísticas

Direção musical: Eugênio Lima

Vídeografia: Bianca Turner e Mônica Ventura

Iluminação: Matheus Brant

Cenário: Iramaia Gongora

Figurino: Claudia Schapira

Música: Eugênio Lima, Neo Muyanga, Luan Charles e Roberta Estrela D’Alva

Vídeo: Ana Júlia Trávia, Matheus Brant e Cristina Maranhão

Direção de gesto e coreografia: Luaa Gabanini

Spoken word: Roberta Estrela D’Alva

Fotografia: Cristina Maranhão

Tradução Tupi Guarani: Luã Apyká , etnia Tupi Guarani, aldeia Tabaçu Rekoypy -SP

Design: Sato do Brasil

Artistas convidadas: Juliana Munduruku e Marcely Gomes

Assistência de direção: Gabriela Miranda e Iramaia Gongora

Assistência de produção: Thaís Cris e Thaís Venitt_ Quica Produções

Músicos: Eugênio Lima e Luan Charles

Cenotécnico: Wanderley Wagner

Desenho de som: Eugênio Lima

Engenharia de som: João Souza Neto, Clevinho Souza e Nick Guaraná

Costureira: Cleusa Amaro da Silva Barbosa

Voz off: Sandra Nanayna, Maurinete Lima, Dorinha Pankará, Hukena Yawanawa e Cacique Babau

Parceiros: Márcio Goldmann, Casa do Povo, Próxima Cia, Sandra Nanayna, Karine Narahara, Dorinha Pankará, Antônio Bispo, Naine Terena, Edivan Fulni-ô, Cacique Babau e Geni Nuñez

Ficha técnica:

Cicatriz tatuada, curta-metragem do ato 1 de Améfrica: Em três atos

Concepção geral: Eugênio Lima

Direção: Eugênio Lima, Gabriela Miranda e Matheus Brant

Produção: Iramaia Gongora

Argumento: Eugênio Lima a partir do poema Aldeia de Maurinete Lima

Roteiro: Claudia Schapira, Eugênio Lima, Gabriela Miranda, Iramaia Gongora, Matheus Brant e Sandra Nanayna

Dramaturgia: Claudia Schapira

Intervenção dramatúrgica: Coletivo Legítima Defesa e Sandra Nanayna

Poemas: Maurinete Lima

Elenco: Sandra Nanayna, Walter Balthazar, Gilberto Costa, Fernando Lufer, Jhonas Araújo,

Luan Charles, Marcial Macome, Luz Ribeiro, Tatiana Rodrigues Ribeiro e Eugênio Lima

Abiku: Vic Salles e Clayton Nascimento

Montagem: Gabriela Miranda e Matheus Brant

Trilha sonora: Eugênio Lima

Música: Dorinha Pankará, Eugênio Lima, Luan Charles, Maurinete Lima, Sandra Nanayna e Majoi Gongora

Narração: Sandra Nanayna e Luz Ribeiro (poema Aldeia)

Som direto: Tomaz Klotzel

Direção de fotografia: Matheus Brant

Assistência de câmera: Gabriela Miranda

Marcação de cor: Lucas Silva Campos

Inserção de imagens históricas: Bianca Turner

Assistente de produção: Thaís Cris

Luz do Iroco: Gabriele Souza

Figurino: Claudia Schapira

Make up artist: Alma Negrot

Acessório de led: Iramaia Gongora

Fotografia still: Cristina Maranhão

Tradução Tukano: Sandra Nanayna e João Paulo Barreto

Imagens adicionais: Aguado, de Gabriela Miranda e Matheus Brant e Programa Manos e Minas

Fotos: Arquivos pessoais de Eugênio Lima, Januário Garcia, Adenor Gondim, Claudia Andujar, Ana Julia Travia, Lázaro Roberto, Marcel Gautherot, Sérgio Silva, Renato Nascimento, Kase One, Pierre Verger e José Medeiros

Agradecimentos: Tereza Cristina Ribeiro Lacerda – Departamento dos Museus Municipais e Daniel Souza – Centro de Culturas Negras do Jabaquara

Jornalista e pesquisadora, doutoranda e mestre em meios e processos audiovisuais pela ECA-USP, onde se graduou em jornalismo. Estuda representações, identidades, recepções e relações de gênero, raça, classe e colonialidade no audiovisual. Por vezes, amplia essa perspectiva para tecer olhares acerca das artes da cena (teatro, performance e dança) e televisão. Atualmente, como bolsista do Projeto Paradiso, cursa master em curadoria cinematográfica na Elías Querejeta Zine Eskola, na Espanha.