Crítica Militante

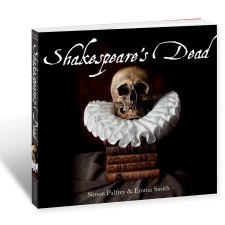

O sentido instável, múltiplo, das representações da morte na obra oceânica de William Shakespeare (1564-1616) é o assunto de Shakespeare’s dead (Shakespeare está morto), livro de Simon Palfrey e Emma Smith, professor de Literatura Inglesa e professora de Estudos Shakespearianos, ambos da Universidade de Oxford. A dupla de ensaístas ajuda a celebrar, em trabalho nada mórbido, os quatro séculos de passamento do poeta.

Em volume fartamente ilustrado, Palfrey e Smith percorrem diversas peças a partir de certos temas, que podem ser a visão da morte, a morte na comédia, sexo e morte, histórias inglesas, a morte no palco. Escrevem sem preocupação excessivamente didática: dispensam a cronologia e usam de modo discreto a tradicional (e funcional) distinção entre textos históricos, tragédias e comédias geralmente aplicada às 38 peças shakespearianas. Mas os autores se expressam de maneira elegante e clara, considerada a densidade dos temas.

Shakespeare não se alinha estritamente a nenhuma doutrina. Permanece fiel à natureza dialética do teatro – apoiada no desacordo ou, quando menos, na diversidade dos pontos de vista sobre todas as coisas

O capítulo de abertura chama-se Algo após a morte e começa por citar o célebre solilóquio a que todos voltamos – engastado na primeira cena do terceiro ato da tragédia Hamlet, escrita em 1600. A fala solitária do príncipe segue a impressionar leitores e espectadores porque se afasta das escoras ideológicas ao admitir e ressaltar o medo da morte, sentimento que persiste apesar das esperanças que as religiões oferecem. O solilóquio sublinha o quanto as crenças consoladoras, conciliatórias, são frágeis, ou seja,reconhece que o território depois da vida é mesmo “o país ignorado de onde nunca ninguém voltou”.

“A mais famosa fala em Shakespeare prende-se ao terrível mistério da vida após a morte”, constatam os autores, de saída. Eles citam trecho do solilóquio:

Morrer dormir.

Dormir, talvez sonhar. Eis o problema:

Neste sono mortal que sonhos vêm,

Abandonadas as roupas carnais –

Nós perguntamos.

[…] Quem sofreria

Gemendo e suando numa vida mísera

Senão por temor de algo após a morte

– País não descoberto de onde nunca

Ninguém voltou – o qual nos paralisa

E nos faz tolerar os nossos males

Em vez de voar para o desconhecido.

“Com profunda ironia, a morte torna-se matriz da vida”, dizem os autores. E analisam:

O medo sentido por Hamlet não é simplesmente o de que existimos no escuro; nem o de que a perspectiva da morte gera o terror existencial de não ser. Curiosamente, é quase o oposto disso. O medo é de que, na morte, nós permaneçamos. Ou, mais exatamente, que consciência e autorreflexão perdurem. Se a morte fosse de fato esquecimento, se trouxesse um fim para o sofrimento e a frustração, para desejo e memória, então deveríamos desejar “piedosamente” estar mortos. Este é o sombrio anelo na imortal linha de abertura da fala: “Ser ou não ser, eis a questão”. Não existir é a mais doce, a mais feroz aspiração de Hamlet. Mas continuar a existir depois que a vida termina seria insuportável – e então ele consente em sofrer.

Reprodução

Reprodução ‘Hamlet, Horatio, Marcellus and the ghost’ (1796), gravura de Robert Thew, a partir de Henry Fuseli

Pode-se arriscar uma interpretação um pouco diversa. O solilóquio menciona textualmente “o medo (pavor, terror) de alguma coisa após a morte” (“the dread of something after death”). A interpretação dos autores é, sem dúvida, plausível: há o pavor de pura e simplesmente perdurar depois do corpo, para além da vida como a conhecemos, apoiada neste “invólucro mortal”, estas roupas carnais.

Mas ficamos a pensar se essa “alguma coisa”, esse “algo” não está ali a supor, a sugerir um complemento, um adjetivo que designasse a possibilidade de alguma coisa… terrível. O que tememos seria então essa possível natureza má do que haja depois da vida; o medo não é de que exista outra vida além desta, mas de algo perigoso, temível, a que a morte nos possa conduzir. Essa interpretação alternativa parece pensável simplesmente porque não se sabe o que existe para depois do corpo. Tememos por não saber.

Não creio que se possam resolver essas flutuações de compreensão e de sentido facilmente; talvez nunca se dissipem. De todo modo, “as perplexidades de Hamlet tocam as mais profundas questões espirituais da época de Shakespeare”, dizem os autores, partindo da peça para o seu entorno social. Eles contrastam a fé católica e a protestante, dois caminhos rivais, supostamente contrários um ao outro, que se ofereciam (e se oferecem) às mentes ocidentais.

Autoconsciência moderna

Para a fé católica, as coisas seriam relativamente simples, avaliam Palfrey e Smith. Aja virtuosamente, observe os mandamentos, confesse os seus pecados, faça o que o padre manda fazer, e o caminho estará limpo quando a hora chegar. Já para Lutero, líder do cisma protestante desde as teses de 1517, tal concepção seria “um grotesco libelo contra Deus”. A verdade é outra: “Sabemos pouco e merecemos menos”, diria Lutero, em síntese.

Devemos, pois, nos entregar absolutamente a Deus, como fez Cristo, dizem os autores parafraseando o credo luterano. “Só podemos ser salvos pelo dom espontâneo da graça de Deus, manifestada como fé na Paixão de Cristo, e revelada na verdade das palavras sagradas”. “Lutero descobriu uma perigosa, radicalmente particular relação entre Deus e o indivíduo”, que importa na vocação sacerdotal “de todos os crentes”; essa vocação sacerdotal corresponde à capacidade de compreender a palavra divina, talento que todos teríamos; compreendemos o verbo revelado aos profetas, a Cristo e aos apóstolos, fixado na Bíblia.

Emma e Simon procuram esmiuçar a ética luterana: “Mas realmente ser um crente, com sua dura renúncia à liberdade, poder e escolha, é a mais árdua das tarefas. Não cessa a angústia, porque não existe fé sem angústia. A única vida verdadeira é a do tormento à maneira de Cristo, girando na voragem do pecado na esperança de que Deus nos venha libertar”.

O fato é que, quando a morte comparece direta ou indiretamente na cena cômica, tende a sabotar o riso, enervando-o, como se dá em Nelson Rodrigues

Feitas as contas, acrescento, nem católicos nem protestantes se emancipam. O livre-arbítrio dos primeiros tem como fronteira o pecado; e a graça divina dos luteranos e calvinistas não contemplaria os que usassem a liberdade de ler diretamente o texto sagrado interrogando-o ou negando-o. A liberdade do fiel é a servidão voluntária. Não foi o que Lutero quis dizer com servo-arbítrio?

A doutrina luterana da justificação pela fé “teve a mais profunda influência sobre a primitiva autoconsciência moderna (early modern self-consciousness) – uma consciência definida pela presença imanente e pelo horror iminente da morte”. O horror aqui é o de não ser digno da graça, o de não vir a ser salvo.

Deve-se reconhecer, com os autores, que a liberdade (relativa e ambígua) de acesso ao texto bíblico, promovida pela Reforma – que implica uma assembleia de fiéis alfabetizados –, tenha sido decisiva para as interrogações renascentistas, das quais o solilóquio hamletiano é um exemplo eloquente. Mas o que o solilóquio parece dizer prende-se antes ao país ignorado, não descoberto, ao fato mesmo de que não sabemos se há alguma coisa depois da morte – e em que consiste.

Ou seja, em Hamlet não se trata de salvação, dado que já não sabemos o que pode ser a salvação. A descrença ou o ceticismo substitui a fé: nesse sentido,o dito no solilóquio não se assimila a nenhuma crença, ainda que a reflexão feita ali descenda em certa medida das crenças preexistentes. Nele, deu-se um passo para além delas, para além do que elas eram em seu tempo.

Existir não é mais seguro que conhecer; o conhecimento mostra-se “radicalmente contingente”. Os autores afirmam: tudo o que você acredita saber ou possuir – tudo o que você acredita ser – pode repentinamente sumir, ver-se surrupiado, levado embora. Mas não se trata, é claro (acrescento), dos castigos temidos por católicos ou protestantes, mas de algo atado à raiz e às estruturas da vida humana. O que o solilóquio afirma de mais terrível é que estamos encurralados, presos entre vida e morte. A vida não é boa e a morte tampouco é uma saída.

Reprodução

Reprodução A morte espreita a vida em ‘Vanitas’, sem indicação de autor, de meados do século XVI

Sejam quais tenham sido as crenças de Shakespeare, “ele deve ter sentido a pertinência dessas questões para sua própria arte”, constatam os autores. A missa é uma espécie de drama? Ou é real? O quão literalmente devemos entender os eventos simbólicos? Pode a vida brotar de objetos inanimados – ou estar contida neles (o pão, o vinho)? Pode a vida vir da morte? Essas mesmas questões se exprimem por outro “miraculoso evento público – o teatro”.

Considerações diversas aparecem nesse primeiro capítulo de Shakespeare’s dead, capítulo que estende seus achados às demais seções do livro. O mais surpreendente para nós é saber que a primeira versão de Hamlet, publicada em 1603, em geral descartada em favor das versões posteriores (aquelas em que, a partir de 1604, se lê o solilóquio tal como o conhecemos), exibe uma inopinada visão católica da existência – no sentido de supor algo depois de nosso passamento, contemplando ainda o cenário que divide os fiéis em bons e maus. “Realmente, o primeiro texto impresso de Hamlet em 1603 revela uma teologia basicamente católica, antecipando sonhos paradisíacos em lugar dos mais familiares pesadelos.”

Embora essa não seja a visão consagrada pelas edições posteriores da peça, e embora raramente Shakespeare apresente a morte como redentora, há também o exemplo de Katherine, figura que pertence a Henrique VIII (1613). “A visão que Katherine tem do paraíso traz um conforto recusado à maioria das demais personagens”, destacam.

Acerca de crenças religiosas e sua relação com as peças, os autores entendem haver “uma sensibilidade que vai e vem, que se nubla a si mesma”, que enfim não se deixa capturar, não se fixa nesse ou naquele ponto, quadro ou crença. Shakespeare não se alinha estritamente a nenhuma doutrina. O dramaturgo permanece fiel à natureza dialética do teatro – apoiada no desacordo ou, quando menos, na diversidade dos pontos de vista sobre todas as coisas.

Morrer? Não, obrigado

A peça em pauta no capítulo seguinte é a estranha comédia Medida por medida (1604). A obra traz, em algumas de suas principais passagens, a ideia de que a vida é constituída por mortes várias, provisórias mortes que nos fariam provar, degustar ou amargar, em vida, o gosto do abismo. As consolações aqui, segundo os autores, seriam menos cristãs do que estoicas (a tradição do estoicismo acha-se identificada ao pensador e dramaturgo latino Sêneca, entre outros modelos); insistem na resignação e na resistência.

Medida por medida é uma peça marcada pela nota mórbida, sombria, mas também traz situações engraçadas que nos recordam que estamos, afinal, no campo da comédia. A certa altura, o Duque, disfarçado de frade, vai à cela de um malfeitor preso há nove anos. O homem, chamado Bernardino, não tem culpa nem inocência estabelecida; a acusação que lhe fizeram foi de assassinato, mas ninguém prova que ele tenha cometido o crime, e o suspeito tampouco o confessa, mas também não o nega… O Duque pretende achar um bode expiatório que substitua, na forca, o infeliz Cláudio, condenado por fazer sexo fora do casamento.

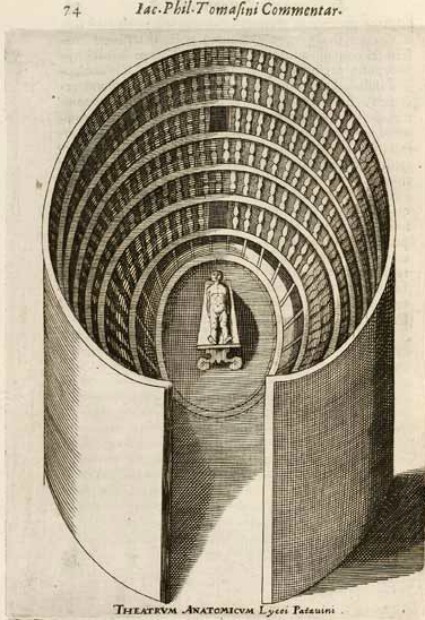

Reprodução

Reprodução ‘Gymnasium Patavinum’ (1654), gravura de Giacomo F. Tomasini

Eis o diálogo, quando o Duque insiste em convocar Bernardino e este, firme, recusa a intimação. O prisioneiro já fora chamado a morrer pouco antes, convite que ele havia rejeitado… A tradução da peça é de Carlos Alberto Nunes, e estamos na terceira cena do quarto ato.

DUQUE – Senhor, induzido por minha caridade, ao saber com que pressa deveis partir deste mundo, vim para aconselhar-vos, confortar-vos e rezar convosco.

BERNARDINNO – Comigo, irmão? Absolutamente. Passei a noite toda bebendo; preciso de mais tempo para preparar-me; se não, eles me macetam o cérebro. Não consinto em morrer hoje, está decidido.

DUQUE – Oh, senhor! Mas é preciso! Por isso mesmo, suplico-vos pensar na viagem que ides empreender.

BERNARDINO – Pois eu juro que não há quem possa convencer-me de morrer hoje.

DUQUE – Mas ouvi-me…

BERNARDINO – Nem mais uma palavra. Se tendes alguma coisa a dizer-me, vinde à minha cela, porque de lá eu não saio hoje. (Sai.)

Emma e Simon comentam, citando uma das peças exemplares do teatro medieval inglês, de autor anônimo: “A terrível injunção da moralidade Everyman (Todomundo) – não pode haver adiamento, nenhum atraso; você tem que morrer quando a morte chama, e o chamado é súbito – é desafiada pelo simples capricho de um zé-ninguém de ressaca”.

Eles dizem ainda: “Bernardino vive ao mesmo tempo sob a eterna máscara da morte e à meia-luz, num limbo magicamente protegido que a morte não pode alcançar”. Mais importante, acrescentam que “Bernardino torna-se um talismã do compromisso primário de Shakespeare: com o conhecimento sintético do palco mais do que com a lei mortal do corpo humano”.

“Medida por medida é um exemplo precoce de tragicomédia”, dizem os autores, e a propósito citam John Fletcher, derradeiro colaborador de William Shakespeare. Os dois escreveram Henrique VIII, a última peça shakespeariana conhecida, e Cardenno (Cardenio), peça perdida em que parafrasearam Cervantes. O pesquisador Roger Chartier dedicou todo um livro às fontes e circunstâncias dessa obra, livro publicado no Brasil em 2012.

Fletcher define o novo gênero da tragicomédia, que faria fortuna no teatro inglês e no espanhol do século XVII – lembre-se, por exemplo, A vida é sonho, escrita por Calderón de la Barca em 1635. A tragicomédia é “assim chamada não por causa de assassinato e riso, mas porque exige mortes, o que não basta para transformá-la em tragédia, embora a leve um pouco para perto desta, o bastante para que já não seja comédia”.

Emma e Simon acrescentam que “estudiosos do século XIX cunharam o termo ‘problem play’ para essa e outras ‘comédias’ desconfortáveis”, entre elas Tróilo e Créssida, Bem está o que bem acaba e mesmo Hamlet (esta, apesar de eventuais elementos cômicos, não deve ser considerada comédia nem tragicomédia).

Reprodução

Reprodução ‘Claudio and Isabella’ (1850), da Tate Britain/Alamy

A morte como estímulo

Os autores partem desse ponto para falar da morte nas peças cômicas. Tendemos a pensar no gênero como se fosse uma espécie de zona franca, na qual o peso das questões últimas não se verificasse: “A comédia trata de jogo juvenil, erros não fatais, e de evitar, adiar e esquecer a morte”. Eles o afirmam para ressalvar logo depois: “Mas há mais para a morte na comédia do que isso. O fato ou o medo da morte é o estímulo para a vida, a necessária medida que dá tensão e energia para a ação. A morte fornece um padrão formal estabelecendo as fronteiras do jogo”.

Sem as divisas dadas pela morte, “a ação seria frouxa, haveria escolha demais, tempo demais, como tênis sem rede”. Assim, a ideia ou intuição do fim fornece “à história e às piadas sua impulsão, limites e ritmo”. A personagem ou a situação cômica deve estar sempre em dificuldade, “perseguida, pressionada e trabalhando em pequenos círculos, a ameaça de perda ou fracasso permanentemente presente”.

Ao falar sobre O mercador de Veneza (1597), os ensaístas dizem que a peça “é construída sobre um dos grandes princípios do drama shakespeariano – o de que a menor coisa, o mais rotineiro episódio pode gerar pensamentos de catástrofe”. Eles prosseguem:

O outro lado desse tipo de pensamento é que qualquer coisa – um simples objeto, uma metáfora – pode representar as maiores questões de vida e de morte. A comédia permite que o simples seja simples, o familiar, familiar – mas também sabe que, se olharmos com olhos mais minuciosos, deveremos ver algo muito mais sombrio e estranho.

O que nos remete a noções formuladas para o entendimento do teatro moderno, especialmente as modernas misturas de comicidade e drama. Uma dessas noções é o “sentimento do contrário” de que fala Pirandello: a possibilidade de ver, sob uma figura ou evento humorístico, algo de doloroso ou problemático que a princípio não se havia notado. Vale ainda mencionar certa comicidade da desilusão, certas situações insustentáveis – mas, por paradoxo, sustentadas – que informam a dramaturgia de Nelson Rodrigues.

Os exemplos, aqui, podem ser Seis personagens à procura de um autor, do dramaturgo italiano, “comédia” que ao final confunde e atravessa as fronteiras entre ficção e vida (com duas mortes não ficcionais, mas “reais” no desfecho), e A falecida, que Nelson Rodrigues chamou de farsa trágica (denominação usada também por Ionesco para a sua As cadeiras). São descendentes da percepção shakespeariana do que há de ambivalente e cambiante na vida e, portanto, nos seus espelhos.

Os autores poderiam abonar essas ilações quando dizem: “A morte é inimiga das comédias frágeis, fáceis” (embora as comédias superficiais, feitas somente para desopilar o cérebro, permaneçam válidas, pois não somos de ferro). O fato é que, quando a morte comparece direta ou indiretamente na cena cômica, tende a sabotar o riso, enervando-o, como se dá em Nelson.

Finale

A dupla de ensaístas nota que o tempo de Shakespeare não foi nada fácil para as crianças; muitas morriam bem antes de chegar à idade adulta, como ocorreu com três irmãs e com o filho do escritor. Sobreviver à peste, às epidemias, às más condições sanitárias era golpe de sorte para os ingleses da época.

Morria-se das mais variadas causas e de todas as formas nas peças shakespearianas – mas, curiosamente, elas jamais visaram de maneira direta a morte por peste, cruelmente presente naquele período. Assim como nenhuma delas se situa na Londres contemporânea do poeta. Shakespeare não foi um autor realista em sentido estrito: a exposição das circunstâncias e singularidades da vida na Inglaterra, à moda naturalista, “não era seu estilo”.

Oxford Mail

Oxford Mail Emma Smith, coautora do livro e curadora de mostra, ao lado de pintura de Tom de Freston

O zelo ao mostrar situações violentas, sabendo que a vida é máxima quando “encosta na morte” (segundo Vianinha e sua Medeia), e com isso garantir impacto sobre os espectadores está, no entanto, acima de qualquer dúvida:

O extraordinário cuidado que Shakespeare tem ao compor cenas de morte encontra-se nas partes que escreveu para os atores, e no modo muito específico pelo qual esses papéis foram transcritos, distribuídos, aprendidos, ensaiados e então representados. Os atores não tinham uma cópia do texto integral [playtext] (normalmente havia apenas uma cópia completa). Eles recebiam somente a sua parte (ou partes), uma folha ou rolo de papel listando na devida ordem a sua entrada, as deixas de fala (normalmente entre uma e três palavras) e as suas próprias falas.

É interessante lembrar que as convenções do teatro elisabetano para as cenas de morte – e para as de violência e catástrofe de modo geral – diferiam das usadas no teatro grego. Enquanto os atenienses evitavam exibir cenas chocantes, preferindo contá-las ou referi-las em diálogo, as personagens do tempo de Shakespeare matavam e morriam sobre o tablado.

Como Simon Palfrey e Emma Smith ressaltam, havia necessariamente alguma liberdade na execução das indicações cênicas, até porque estas eram sintéticas; mas tinham de ser efetivadas de modo atento e preciso. Com essa finalidade, dramaturgos e atores inventaram, para as passagens fatais, o truque da “deixa de morte”, que era pronunciada por duas vezes, dando tempo aos artistas de se organizarem no palco.

A morte “era de fato representada diante dos olhos do público”. Se a cena não se consumasse ou se deixasse a desejar, todo o espetáculo estaria exposto “a parecer tolo e falso”. Guardadas as convenções do tempo, esse é um aspecto naturalista em uma prática teatral em geral isenta de imitações literais. Certamente haveria mais a dizer, mas nos limitamos a sugerir, para encerrar, que se publique o livro de Palfrey e Smith no Brasil. Alguém se habilita?

.:. Escrito no contexto do projeto Crítica Militante, iniciativa do site Teatrojornal – Leituras de Cena contemplada no edital ProAC de “Publicação de Conteúdo Cultural”, da Secretaria do Estado de São Paulo.

Serviço:

Shakespeare’s dead (192 páginas, 80 ilustrações, £ 19,99 ou R$ 85,60)

Autores: Emma Smith e Simon Palfrey

Editora: Biblioteca Bodleian/Universidade de Oxford (2016)

Referências:

BRYSON, Bill. Shakespeare – O mundo é um palco: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

CHARTIER, Roger. Cardenio entre Cervantes e Shakespeare – História de uma peça perdida. Tradução: Edmir Missio. Revisão técnica: Andrea Daher. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

PALFREY, Simon; SMITH, Emma. Shakespeare’s dead. Oxford: Biblioteca Bodleian/Universidade de Oxford, 2016.

SHAKESPEARE, William. Medida por medida. Em: Teatro completo – Comédias. Tradução: Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.

______. Romeu e Julieta & Hamlet. Tradução: Ana Amélia de Queiroz C. de Mendonça e Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

______. Hamlet, Prince of Denmark. Londres: Penguin Books, 1964.

SMITH, Emma. Guia Cambridge de Shakespeare. Tradução: Petrucia Finkler. Porto Alegre: L&PM, 2014.

Professor do departamento de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), na área de teoria teatral, escritor e compositor. Autor, entre outros, de ‘Zé: peça em um ato’ (adaptação do ‘Woyzeck’, de Georg Büchner); ‘Últimos: comédia musical’ (livro-CD); ‘Com os séculos nos olhos: teatro musical e político no Brasil dos anos 1960 e 1970’ e ‘A província dos diamantes: ensaios sobre teatro’. Também escreveu a comédia ‘A quatro’ (2008) e a comédia musical ‘Vivendo de brisa’ (2019), encenadas em Brasília.