Artigo

A panteonização de Joséphine Baker (1906-1975) na tarde de 30 de novembro era o principal compromisso do dia. Acordei antes da hora, feito criança em dia de passeio. Estava ansiosa, feliz e grata por partilharmos aquele momento 46 anos depois. Eu tinha um date com Joséphine em Paris. E quanto mais sabia dela, mais me apaixonava.

Mas era preciso discrição. Afinal, por onde passava, virava notícia. A ocasião não seria diferente. Desde que o anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron, três meses antes, só se falou de sua chegada ao Panteão, uma espécie de cemitério dedicado a quem contribuiu com a história da França, como o filósofo iluminista Voltaire (1694-1778) e o escritor Victor Hugo (1802-1885).

O reconhecimento a eternizou como a 77ª personalidade, primeira negra e sexta mulher a receber a homenagem. Uma cerimônia para quase duas mil pessoas presentes no local e transmitida ao vivo pela tevê. Um caixão coberto com a bandeira francesa desfilou por tapete vermelho estendido ao longo da rua da entrada principal do monumento, trazendo em seu interior punhados de terra vindos de lugares emblemáticos da trajetória dela: de Saint Louis, no Missouri, Estados Unidos, onde nasceu em 3 de junho; da própria Paris, cidade-morada onde escolheu viver desde 1925; da Dordonha, onde morou com os 12 filhos adotivos e de diferentes nacionalidades no Castelo des Milandes, no sudoeste da França; e do cemitério marinho de Mônaco, onde permanece enterrada desde 1975 ao lado do esposo, Robert Brady. Essa não é a primeira vez que um procedimento cenotáfio – de túmulo honorário – ocorre durante um ato solene.

Sobre a chegada da dançarina, cantora, atriz, empresária e ativista Joséphine Baker (1906-1975) ao Panteão, homenagem do governo francês que envolve contradições, gosto da mulher-tornado que encontrei durante a escrita destas linhas porque é exatamente a sensação que tenho vendo-a desbravar tantos caminhos e sendo vanguarda em muitos sentidos, em cena ou não. E agora entendo porque, não à toa, tornados (em terra) e furacões (nas águas) na maioria das vezes carregam nomes femininos. Talvez eles estejam mais próximos do que a gente imagina: rodopiando e dançando dentro de nós

E, mesmo sem um corpo-físico sepultado, o final de semana seguinte à instalação recebeu gratuitamente dezenas de habitantes e turistas sob chuva, fila e uma temperatura de seis graus com sensação térmica de três. Com protocolos sanitários em vigência, o público pôde descer até a catacumba e se aproximar de algumas criptas com inscrições entalhadas indicando nome, nascimento e morte das personalidades, majoritariamente composta por homens brancos. Na sala de Baker havia uma coroa adornada com rosas vermelhas, plumas e bananas douradas enviada por London Breed, primeira prefeita negra da cidade de São Francisco, na Califórnia, eleita em 2018. Nessa sala, o público não tinha permissão de entrada.

Antes de Baker, vieram Simone Weil (1927-2017), criadora da lei que legalizou o aborto em 1975, enquanto ministra da Saúde; a ativista pelos direitos humanos Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002); a etnóloga Germaine Tillion (1907-2008); a física e química polonesa Marie Curie (1867-1934), naturalizada francesa, responsável por pioneiras pesquisas sobre radioatividade; e Sophie Berthelot (1837-1907), “a desconhecida do Panteão”, já que fez sua entrada sob o título de esposa do político Marcellin Berthelot (1827-1907), justificado por um pedido público de que não fosse separada do companheiro após a morte.

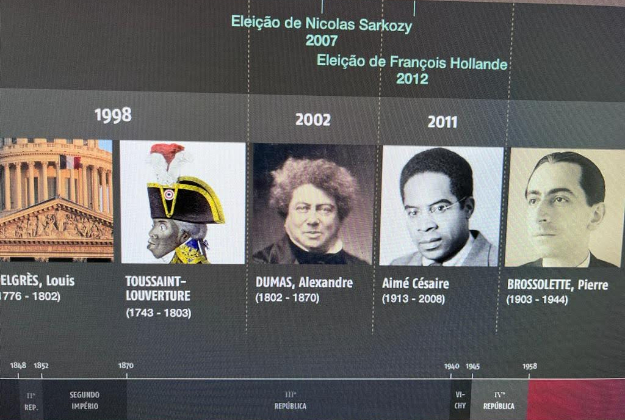

Entre os homens negros figuram o romancista e dramaturgo Alexandre Dumas (1802-1870), autor de Os três mosqueteiros e O conde de Monte Cristo; o poeta e escritor martinicano Aimé Césaire (1913-2008), ideólogo do conceito de negritude; o guianense Félix Eboué (1884-1944), governador de Guadalupe em 1936; e o general e político franco-haitiano Toussaint-Louverture (1743-1803), um dos líderes da Revolução Haitiana.

Para além das bananas, o que ninguém nos conta sobre Baker é que discursou para a multidão presente na Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade, na capital dos Estados Unidos. E que naquele agosto de 1963, logo após sua fala, o reverendo, advogado e militante pelos direitos civis Martin Luther King (1929-1968) diria a icônica frase: “I have a dream” (Eu tenho um sonho).

Única mulher a ter a palavra, a artista se pronunciou de forma tão inspiradora quanto o próprio King. Ela, aos 62 anos, iniciou dizendo ser o dia mais feliz de sua vida, e prosseguiu relatando algumas das situações discriminatórias por que passou em seu país de origem, ainda regido por leis de Jim Crow, que separavam negros e brancos em instalações públicas e privadas, serviços e oportunidades.

“Eu sei que vocês, crianças, não sabem quem é Joséphine Baker. Então, perguntem aos seus avôs. Você sabe o que eles dirão? ‘Era o diabo!’. E eles estarão certos porque eu fui o diabo também. (…) Quando eu era jovem em Paris, podia comer em qualquer restaurante, tomar um drink no meu tempo, não precisava ir ao banheiro separado e, devo dizer, eu gostei muito. (…) Quando cheguei em Nova York não podia dormir em hotéis, nem comer em alguns restaurantes. E eu pensei: se fazem isso comigo, o que estão fazendo com todos os outros? (…) Vocês, jovens, precisam obter educação, ir à escola e aprender a se defender com uma caneta, não com uma arma. E isso não é apenas uma questão trivial de que uma caneta é mais poderosa do que uma espada. (…) Eu gostaria que vocês tivessem a mesma sorte que eu, mas não quero que tenham que fugir de seu país. E pais e mães, se é tarde demais para vocês, pensem em seus filhos. Faça deste país um lugar mais seguro para que eles não tenham que fugir, porque eu quero que você e seus filhos tenham o que eu tenho”.

Dançarina, cantora, atriz, empresária e ativista, Freda Josephine McDonald embarcou para a França aos 19 anos, onde rapidamente se tornou ícone da Paris dos anos loucos (Les années folles, 1920-1929) e a estrela mais bem paga do music hall, gênero artístico surgido na Europa em meados do século XIX. Naturalizou-se francesa em 1937 após casar com Jean Lion, terceiro dos cinco maridos que teve, sendo o último Robert Brady. Com o primeiro, Willie Wells, tinha apenas 13 anos; do segundo, Willian Baker, preservou o sobrenome; e Jo Bouillon, com quem comprou um castelo e viveu com sua “tribo arco-íris”, como gostava de apresentar sua família adotiva e de ideal humanista. Era bissexual e se relacionou com algumas mulheres.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a artista desempenhou papel importante na Resistência Francesa contra a Alemanha nazista, tornando-se agente de contraespionagem. Para tanto, viajou e frequentou a alta sociedade parisiense a fim de colher informações. Também usava sua voz para cantar para os soldados e esconder mensagens confidenciais em partituras. Detentora de uma licença de piloto, foi segundo-tenente e trabalhou com o general Charles de Gaulle, líder das Forças Francesas Livres e chefe do Governo Provisório da República Francesa, de 1944 a 1946.

Ainda que, no gesto memorial, o desejo de reconhecer o talento e a contribuição da franco-americana à história francesa seja legítimo, a decisão de panteonização levantou questionamentos no sentido de que estaria intrinsecamente ligada ao fato de Macron intencionar a recandidatura nas eleições de 2022. Digo que é possível, já que sua vida pode ser usada como modelo de integração que deu certo. E vai além: desmantela a ideologia do lema francês Liberté, Egalité e Fraternité a partir de seu pioneirismo e das tantas vezes em que foi “a primeira mulher negra” em diversas áreas de atuação.

A jornalista, escritora e cineasta francesa Rokhaya Diallo pontuou em seu último texto para o Washington Post, onde escreve mensalmente, que Baker fez a França parecer boa. “Embora seu heroísmo seja incontestável, ela sempre expressou gratidão ao país e nunca criticou seu colonialismo. Portanto, é revelador que Macron não tenha aceitado a proposta de panteonizar a advogada Gisèle Halimi (1927-2020), que estava envolvida no ativismo anticolonial em apoio ao povo argelino durante a guerra contra a França”.

Diallo é uma das figuras públicas mais influentes do país por lançar luz sobre questões de desigualdade racial e de gênero. “A história de Joséphine Baker é frequentemente usada para promover o mito de uma república que supostamente é mais acolhedora para os negros do que os Estados Unidos. De fato, ao longo do século XX, a França construiu essa narrativa dando as boas-vindas a muitos artistas afro-americanos, incluindo o músico de jazz Sidney Bechet (1897-1959), o escritor Richard Wright (1908-1960), o romancista e dramaturgo James Baldwin (1924-1987), a pianista e cantora Nina Simone (1933-2003) e outros que não suportavam mais a opressão. Foi conveniente dar as boas-vindas aos que não tinham uma discussão histórica a acertar. No entanto, durante esse tempo, o país era uma potência colonial violenta. Enquanto Baker dançava nos palcos parisienses, a França ainda exibia populações colonizadas em zoológicos humanos”, escreveu.

Marcado pelo afrouxamento das restrições causadas pela Primeira Guerra Mundial e pela Gripe Espanhola (1918-1920) – responsável por infectar cerca de 1/4 da população mundial à época – e por uma intensa efervescência cultural e social, o início dos anos 1920 também trouxe a emancipação feminina e a libertação sexual em um momento em que os franceses redescobriam o prazer da diversão. Sintomaticamente, era também o momento em que a elite intelectual demonstrava grande interesse pela arte negra – influenciando movimentos como o fauvismo e o cubismo – e pelo jazz, o black bottom e ritmos afro-cubanos popularizados nos cabarés e noites parisienses regadas a seios de fora e rostos maquiados de preto: o fatídico Blackface – prática teatral do século XIX em que pessoas brancas se pintavam de preto para “representar” personagens negros de forma estereotipada nos minstrel shows, os espetáculos de menestreis.

No olho desse furacão, desembarca a jovem Baker acompanhada de uma trupe de músicos vindos de Nova York, onde já se apresentava na Broadway e batalhava uma carreira artística desde os 16 anos. Integrou grupos mambembes e participou de teatros de revista como o The Chocolate Dandies e o Plantation Club. Veio à cidade-luz a convite da socialite Caroline Dudley Reagan que, ao vê-la em cena, de imediato a considerou como estrela do espetáculo La revue nègre[1], produzido por seu marido Donald J. Reagan, funcionário da embaixada americana em Paris.

Com bilheteria esgotada, o musical estreou em 2 de outubro daquele ano, no Teatro Champs-Élysées – palco que em 1913 recebia a primeira apresentação de A sagração da primavera, do bailarino russo Vaslav Nijinsky (1889-1950). Ao ritmo de tambores tocados por 12 músicos negros, além de oito cantores, incluindo a própria performer, vestida apenas com uma tanga diante de uma cenografia que remetia a uma savana, ela dançou o charleston, estilo originário na Carolina do Sul.

Conhecido como dança Juba, o gênero foi trazido do Congo por pessoas escravizadas e era executado durante reuniões, quando nenhum instrumento de ritmo era permitido devido à possibilidade de códigos ocultos de comunicação entre eles. Seu sucesso pode ter influenciado na criação do sapateado moderno. O dançarino William Henry Lane (1825-1852), ou Mestre Juba, foi um dos primeiros artistas negros nos Estados Unidos da década de 1840.

Muito difundido nos cabarés, o ritmo sincopado envolvia a inversão dos joelhos, o uso de chutes e a agitação dos braços. Ali, diante de uma plateia europeia ávida e curiosa, Baker reinventava o estilo ao adicionar sua energia frenética, seu humor e sua originalidade em movimentos improvisados que transgrediram as convenções da dança coreografada até o momento.

“Ela está em constante movimento, seu corpo se contorcendo como uma cobra. A música parece jorrar de seu corpo. Ela faz uma careta, cruza os olhos, mexe-se desarticulada, faz uma divisão e finalmente rasteja para fora do palco com as pernas rígidas, o traseiro mais alto do que a cabeça, como uma girafa jovem”, descreveu o autor Pierre de Régnier (1898-1943) depois de presenciar “A dança selvagem”, assim denominada a última cena apresentada por ela e o ator e dançarino Joe Alex, ambos trajando penas e colares.

Com frequência, a artista era associada a animais e a símbolos racistas e exóticos, como as bananas no figurino utilizado por ela um ano depois de sua estreia nos palcos parisienses, em setembro de 1926, no espetáculo La folie du jour (A loucura do dia), no Teatro Folies Bergère, com orquestra de jazz e cenário de selva. Contudo, ela se reapropriava de tais códigos e objetos para também zombar do estereótipo do “bom selvagem”. As caretas e os olhos vesgos, o jeito de caminhar e rebolar, compunham uma sátira debochada e consciente de sua futura ascensão, tornando-se a mulher mais bem paga da cena artística e a mais fotografada em todo o mundo. Das excentricidades: tinha uma guepardo-fêmea de estimação. Chiquita passeava pelas ruas de Paris presa à coleira de diamantes e algumas vezes dividiu o palco com a dona.

Em Memórias da plantação – episódios de racismo cotidiano, publicado originalmente em 2008 e lançado pela Cobogó em 2020, a artista interdisciplinar portuguesa Grada Kilomba, radicada em Berlim, pontua que “o racismo não é biológico, mas discursivo. Ele funciona através de um regime discursivo, uma cadeia de palavras e imagens que por associação se tornam equivalentes: África – selva – selvagem – primitivo – inferior – animal – macaco”. E lembra ainda que em filmes como Tarzan (1918), o casal compartilha sua vida com Chita, uma macaca; enquanto que em King Kong (1933), a protagonista feminina é seduzida por um gigantesco gorila macho. Logo, o espectador é convidado a olhar para a África (o cenário) como um lugar de macacos (africanos) e heróis brancos (colonizadores). E também exemplifica a produção Walt Disney de O rei leão, em que África é o único continente cuja história é representada por animais em vez de pessoas e suas culturas.

As fantasias despertadas pelas performances de Baker faziam parte de uma perversa e fetichizada tradição colonial francesa, a ponto de considerá-la como madrinha da Exposição Colonial Internacional de 1931. Sob o slogan “A volta ao mundo em um dia”, uma área de 110 hectares do Bosque de Vincennes abrigava pavilhões com reproduções de monumentos da África, Ásia e Oceania, onde a locomoção do público era feita a pé, sobre um elefante ou um camelo, com atrações que incluíam danças e lembrancinhas feitas na hora por artesãos enclausurados em suas habitações simuladas: eram os chamados zoológicos humanos. Ao longo de seis meses, recebeu mais de 33 milhões de espectadores com ingressos equivalentes a 0,45 centavos, se convertidos francos em euros.

Construído intencionalmente para a exposição, o Palais de la Porte Dorée hoje existe como o Museu de História da Imigração. Lembro-me que este foi o primeiro espaço cultural que visitei assim que cheguei a Paris. E penso novamente em Kilomba, que constrói um raciocínio a partir das mesmas cadeias alternativas quando diz que “imigrantes são frequentemente definidos como imigrantes ilegais. Se os imigrantes são ilegais, eles não têm lei; se não têm lei, são criminosos; se são criminosos, são perigosos; se são perigosos, tem-se medo deles; se alguém os teme, tem o direito de ser hostil ou mesmo de eliminá-los”.

Como estrangeira, percebo uma maneira sutil, quase educada, dos franceses lembrarem que este não é o seu lugar. Seja, por exemplo, por meio das lentas e exigentes burocracias de documentos e protocolos que empacam o processo de se obter um visto; seja pela forma que questionam e utilizam seu nome e sobrenome “diferentes” como porta de entrada para saber suas origens. Ou mesmo quando ficam completamente surpresos ao perceberem que podemos estabelecer uma comunicação fluente e quase ausente de sotaques ou erros de conjugação. Nesses momentos, eu me sinto o próprio Calibã de A tempestade, de Shakespeare: “Agora que me ensinastes a tua língua tenho como te amaldiçoar”.

No século XIX, o corpo da sul-africana Sarah Saartjie Baartman (1789-1815) era exibido na Europa como sendo uma aberração destoada do corpo da mulher branca, tido como “normal”. Recebeu o nome artístico de Vênus Hotentote e foi transformada em atração circense na Inglaterra e na França. No espetáculo, Baartman usava uma segunda pele, contas, plumas e um cachimbo. Clientes que pagassem por demonstrações privadas podiam tocar seu corpo. Após sua morte, aos 26 anos, teve cérebro, esqueleto e órgãos sexuais exibidos no Museu do Homem, em Paris, até 1974. A pedido do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela (1918-2013), seus restos mortais foram devolvidos ao país de origem apenas em 2002. Sua biografia foi retratada no filme Vênus negra (2010), dirigido por Abdellatif Kechiche e estrelado pela francesa nascida em Cuba Yahima Torres. Das semelhanças: “Vênus negra” também foi um dos diversos apelidos dados a Baker, tal qual “Pérola negra” e “Vênus do ébano”.

“Existe sempre um lado sexual selvagem agregado nessas imagens de controle do corpo da mulher negra. Fico pensando no que elas, Joséphine nos palcos e Sarah Baartman nos circos, tinham em comum. Ambas chamaram a atenção por conta do corpo. As pessoas não necessariamente conhecem a música de Joséphine, mas a sua encenação no palco. Elas são acionadas por esse corpo que é fetichizado e espetacularizado. E esse espetáculo, seja no circo ou no teatro, incute uma linha muito tênue no sentido de que o espetáculo das raças era maior que o espetáculo da arte. E eu estou pensando esse olhar externo que vai projetar as tais imagens de controle sobre esse corpo”, diz a professora e feminista negra Angélica Ferrarez, doutora em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Convidada da live Josephine Baker, bananas e o racismo, que integra o projeto A história de Baker, concebido pela atriz, diretora e dramaturga Cristiane Zuan Esteves (coletivo Opovoempé) e o ator e dramaturgo Beto Matos (Phila7), Ferrarez rememora uma conversa com a ex-modelo carioca Valéria Valenssa, conhecida por sambar com o corpo pintado de tinta colorida nas vinhetas carnavalescas do Globeleza no início dos anos 1990. “Ela se define enquanto uma pessoa que ajudou na revolução do design gráfico no Brasil. Então, ela vê o próprio corpo como extensão de uma obra de arte. ‘E se pensarmos design no Brasil, o que o Hans fez foi uma revolução’. Quando ela me disse isso, eu achei maravilhoso porque traz justamente que o que ela fazia era o espetáculo da arte, assim como Joséphine também se via. Isso não quer dizer que essas relações todas de poder que a imagem encobre não estejam assentadas no espetáculo da raça”.

Em Olhares negros, raça e representação, publicado originalmente em 1992 e lançado pela Editora Elefante em 2019, a autora estadunidense, ativista e teórica feminista bell hooks (1952-2021) legitima que muitos dos movimentos de dança de Baker anteciparam passos populares da dança negra contemporânea. “Embora o pensamento contemporâneo sobre os corpos das mulheres negras não procure ler o corpo como um sinal ‘natural’ de inferioridade racial, a fascinação por bundas negras continua. Na iconografia sexual da imaginação pornográfica negra tradicional, o bumbum avantajado é visto como uma indicação de sexualidade elevada (…) As bundas desafiam a premissa de que o corpo negro, sua cor e forma são marcas de vergonha”.

hooks traz ainda o conceito de “mulata trágica” encontrado na literatura e no cinema como sendo um estereótipo que corresponde à mulher negra de pele clara que, mesmo tentando fugir da discriminação racista renegando suas origens, em algum momento enfrenta questões raciais vivendo em um mundo de brancos. Nas incursões cinematográficas de Baker, os enredos de La sirène des tropiques (A sereia dos trópicos, 1927); Zouzou (1934) e Princesse Tam-Tam (Princesa Tam-Tam, 1935) contavam mais ou menos a mesma história: uma jovem de origem modesta e tropical conhece a glória nos palcos e se apaixona por um homem branco sem reciprocidade afetiva. Ou seja, os realizadores reduzem sua participação a uma interpretação que não vai além de alguém que não seja ela mesma. Exceto a produção Fausse alerte (Alerta falso, 1945), em que Baker vive a empresária solteira Zazou Clairon, engajada em abrir seu cabaré parisiense. No cinema, é a primeira vez que um ator negro interpreta personagem em que a cor de sua pele ou origem não assumem relevância na trama. Lembrando que a atriz e cantora Hattie McDaniel (1893-1952) foi a primeira afro-americana a ser convidada para a cerimônia do Oscar, ocasião em que recebeu a estatueta de melhor atriz coadjuvante por seu papel em E o vento levou (1940), como a empregada Mammy. Apesar de nomeada, precisou de uma autorização para que pudesse comparecer ao evento, já que a entrada de pessoas negras não era permitida no local.

Das surpresas : em 1939, em turnê pela América do Sul, Baker se apresentou no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, onde cantou em português O que é que a baiana tem, Boneca de piche e Na baixa do sapateiro, títulos eternizados pela cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda (1909-1955). Na ocasião, a artista contracenou com o ator, cantor, comediante, produtor e compositor mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo (1915-1993).

Em entrevista ao programa Roda Viva, em 1987, ele declarou que aquele foi um dos momentos mais importantes de sua vida e carreira. “Quando trabalhei com Joséphine Baker no Cassino da Urca, trabalharam mais 12 outros negros, em um cassino onde eu entrava pelas portas do fundo. Negro não entrava pela porta da frente. E quando o negro foi contratado para trabalhar no palco, isso pra mim foi um orgulho muito grande”.

Como relata a pesquisadora de artes cênicas Deise Santos de Brito na tese Casamento de preto: um estudo a respeito do corpo negro a partir de Joséphine Baker e Grande Otelo (2019), apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp): “Otelo revela um sentido de pertencimento ao episódio, estabelecendo empatia com Baker e os outros artistas que compuseram o evento cênico. É um processo de identificação não só a partir de aspectos culturais, pensando as interconexões entre as experiências afrodiaspóricas, mas ainda a partir da noção a respeito de lugares de recusa, discriminação e sítios de subalternização do corpo negro”.

A pesquisa apresenta um estudo que arrisca compor uma conceituação de corpo negro a partir de aspectos comuns – encontrados nas experiências desses dois artistas. Segundo a autora, não se limita a examinar os modos corporais, nos limites do campo cênico, mas estende o olhar para as realidades subjetivas fora do palco. “Quando Baker desbravava o idioma através da música não significava apenas acumular habilidade – também cantava em espanhol e italiano –, isso se convertia no exercício de um contínuo ancestral, que caminhava em conjunto com a descoberta de novos ritmos, novos gestos e com os reencontros com outras síncopas vocais diaspóricas. Na medida em que ela apreendia as línguas, assim como conhecia os lugares por onde transitava, ela galgava a liberdade dos seus deslocamentos em espaços negociados”, escreve Brito. Em francês, seu maior sucesso é J’ai deux amours (1930), em que diz : “Eu tenho dois amores: meu país e Paris”.

Das referências: em 2006, a artista Beyoncé performou seu hit Déjà-vu, lançado naquele mesmo ano, usando um figurino de bananas no evento televisionado Fashion Rocks, em celebração ao centenário de nascimento de Baker. Em 2018, ela e o marido e rapper Jay-Z lançaram um videoclipe inteiramente gravado no maior e mais visitado museu de arte do mundo, o Louvre. A música Apeshit – gíria cuja conotação remete a furioso, louco e/ou selvagem – apresenta diversas pessoas negras ocupando aquele espaço e dançando diante de obras das artes, numa reivindicação evidente daquilo que nos foi roubado e em aceno a um processo tardio de descolonização e tomada de poder, ainda que no plano simbólico.

Assim como Beyoncé soube atingir determinado ponto de sua carreira internacional para que pudesse se posicionar com liberdade sobre suas origens e sobre quem se tornou diante da indústria do entretenimento racista e sexista, sem medo de retaliações ou cancelamentos, Baker, com todos os seus sorrisos e estratégias, soube ser vento e desorientar os caminhos que se descortinaram diante dela, se recusando a permanecer no lugar que nos querem aprisionar como corpos negros, femininos e pulsantes por essência.

Gosto da mulher-tornado

que encontrei durante a escrita destas linhas porque é exatamente a sensação

que tenho vendo-a desbravar tantos caminhos e sendo vanguarda em muitos

sentidos, em cena ou não. E agora entendo porque, não à toa, tornados (em

terra) e furacões (nas águas) na maioria das vezes carregam nomes femininos.

Talvez eles estejam mais próximos do que a gente imagina: rodopiando e dançando

dentro de nós.

[1] Acerca do t´ítulo La revue nègre, no dicionário Larousse o verbete revue significa “Espetáculo composto por esquetes evocando, de forma humorística, acontecimentos contemporâneos; uma série de pinturas suntuosas e mágicas, animadas por dançarinos vestidos de penas ou despidos”. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/revue/69182.

Jornalista e escritora brasileira radicada na França, tem contribuições em projetos artísticos e socioculturais a partir de atuações em ONGs, revistas, rádio, televisão, fotografia, assessoria de imprensa e produçāo de eventos. É autora da biografia Esumbaú, Pombas Urbanas! 20 anos de uma prática de teatro e vida (2009) e uma das criadoras do Orgulho Crespo, movimento independente de valorização do cabelo afro iniciado em 2015 com a 1ª Marcha do Orgulho Crespo SP. A iniciativa integra o calendário oficial do Estado de São Paulo com o #DiaDoOrgulhoCrespo, celebrado todo 26 de julho por meio da Lei 16.682/2018.