Entrevista

Décio revisitado

11.8.2017 | por Fernando Marques

Foto de capa: Autor não identificado/Instituto Moreira Salles

Pude entrevistar o crítico e historiador teatral Décio de Almeida Prado (1917-2000) em três ocasiões. A primeira delas foi quando se completavam cem anos da morte de Alexandre Dumas Filho (1824-1895), autor da célebre A dama das camélias, peça que em meados do século XIX agitou a cena francesa ao misturar passionalidade romântica à franqueza realista.

A conversa com Décio procurou retraçar a corrente realista até o século XX: partimos de Dumas Filho para chegar a Ibsen, Tchekhov e, depois, aos norte-americanos Williams e Miller e aos brasileiros Jorge Andrade, Guarnieri e Vianinha. Feita por telefone, a matéria foi publicada a 16 de dezembro de 1995 no suplemento Cultura de O Estado de S.Paulo.

A segunda entrevista ocorreu no momento em que o ensaísta completava 80 anos, em agosto de 1997, quando matérias jornalísticas e um livro, Décio de Almeida Prado: um homem de teatro (Edusp), festejaram a data. Dessa vez, uma entrevista presencial: fui à casa de Décio, no Pacaembu, em São Paulo, em companhia da professora da USP e ensaísta Maria Silvia Betti, onde passamos três horas, tendo registrado em cassete uma hora exata de conversa.

O teatro, a vida dos atores, não era muito bem visto, inclusive pela Igreja. Molière, por exemplo, quando morreu, para poder ser enterrado do ponto de vista cristão, precisou ser levado para outra região, outro bairro, porque os padres não aceitavam enterrar atores

A ideia nesse caso foi a de obter um panorama informal do teatro brasileiro desde o século XVI, segundo um de seus maiores estudiosos. Falamos de José de Anchieta, Gonçalves Dias, José de Alencar, Procópio Ferreira, Oswald de Andrade, Teatro Brasileiro de Comédia, Dercy Gonçalves, Nelson Rodrigues, Zé Celso… Voltei a essa entrevista, publicada em 1998 na revista Humanidades, da UnB, em artigo publicado há pouco no suplemento Ilustríssima da Folha de S.Paulo.

Conversei ainda com Décio em abril de 1999 (outra vez por telefone, como na primeira oportunidade) a propósito do que viria a ser o seu último livro, História concisa do teatro brasileiro, 1570-1908 (Edusp/Imprensa Nacional), publicado naquele ano. A matéria estava destinada ao extinto Jornal da Tarde, que demorou a editá-la. Ao que parece, o assunto havia sido abordado em outra matéria, divulgada em O Estado de S.Paulo (veículo da mesma empresa), e isso teria feito com que os editores do Caderno de Sábado a engavetassem por tempo indeterminado.

A 3 de fevereiro de 2000, o professor faleceu, aos 82 anos, e um dos editores me telefonou informando que já não tinha a entrevista e pedindo que eu a reenviasse. A matéria, intitulada “A última aula do mestre do teatro brasileiro”, saiu póstuma, no dia 12 daquele mês. De fato, não seria a derradeira: a revista Bravo! publicou outra entrevista com Décio, em março de 2000, na edição de número 30, realizada por Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano (“O cúmplice do teatro”).

A conversa que se lê a seguir terá sido, portanto, o penúltimo bate-papo impresso com o mestre – e é claro que essas questões de cronologia a esta altura não importam nada. Ele completaria cem anos no próximo dia 14. Creio que os leitores do Teatrojornal curtirão a entrevista; diversos temas abordados na História concisa acham-se indicados aqui. A matéria sai agora sem cortes, ou seja, com a forma que teve em abril de 1999.

***

Gonçalves Dias, romântico? Não, clássico. José de Alencar, romântico? Não, realista. O novo livro de Décio de Almeida Prado, História concisa do teatro brasileiro, 1570-1908, complica e enriquece a imagem que temos feito de alguns autores brasileiros importantes. Lido o trabalho, pode-se deduzir que esses homens alimentaram projetos mais complexos do que supõe a nossa vã historiografia – ainda que nem sempre tenham conseguido realizá-los.

O crítico e historiador Décio de Almeida Prado, aos 81 anos [Décio morre no ano seguinte, aos 82], não parece interessado em abrir polêmica. Se o faz, é de forma natural – decorrência de ter estudado extensa e profundamente um assunto ainda hoje negligenciado, o teatro brasileiro. Uma lição salta das entrelinhas: não se pode conhecer a história da literatura no Brasil sem que se compreenda o papel do teatro, que foi prática e projeto de vida para vários daqueles escritores. Mesmo limitado, às vezes, como reclamou Alencar, a ser mero “teatro de papel”, isto é, peças que não chegaram à cena.

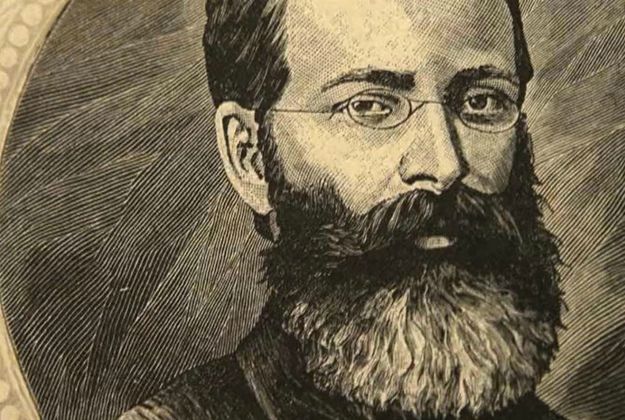

Autor não identificado/IMS

Autor não identificado/IMS O crítico Décio de Almeida Prado, em 1956

O jovem Gonçalves Dias, por exemplo, desembarcou no Rio de Janeiro, vindo do Maranhão, com três textos teatrais prontos. Duro, a nenhum, sem tostão. Resolveu levar o terceiro e melhor de seus dramas, Leonor de Mendonça, ao maior ator da época, João Caetano. O ano era o de 1847. Caetano disse a Gonçalves Dias que seu texto era “bom e belo”, mas que, para levá-lo à cena, precisavam conversar.

O poeta, citado por Décio, queixou-se das evasivas do ator em carta a um amigo: “Ora aqui é que a porca torce o rabo: o João Caetano é um homem temível – infatigável – invisível, se o procuras na Corte – está em Niterói – se o procuras em Niterói, voltou para a Corte; se o procuras em casa, está no Teatro, se no Teatro, está no escritório, se no escritório, está na rua, e hás de concordar comigo que a rua é um lugar bem dificultoso de se topar de propósito com um indivíduo”.

A peça inspirava-se em modelos diversos dos que se prezavam naquele momento, o que pode explicar as esquivas de João Caetano. A sobriedade clássica – paradoxalmente moderna – da sofrida Leonor não se assemelhava ao tumulto e às reviravoltas dos enredos melodramáticos em moda.

José de Alencar também enfrentou a resistência dos atores-empresários, mas teve um pouco mais de sorte. A ambição realista o levou a tratar em duas peças daquele que, no dizer de Décio, é o “pecado original da sociedade brasileira”, a escravidão. Alencar não chegou a ser um abolicionista, embora tenha sido pioneiro na abordagem do tema.

O professor alcança, no período coberto pelo livro, a obra de Artur Azevedo, autor da brejeira e representativa A capital federal, amigo da música, profissional da cena. Nesse trecho da entrevista, Décio de Almeida Prado esboça uma tese sobre a tarefa da música no palco: a arte dos sons pode liberar os dons de fantasia, enquanto a prosa tende a manter espetáculo e público presos à realidade cotidiana ou à sua imitação. O mestre faz questão de deixar claro o seu apreço pelo teatro cômico e cantado: “Não tenho preconceitos contra a música”.

Décio não jura de mãos postas jamais voltar a escrever. É verdade que não tem projetos definidos por enquanto: “Não sei [se volto a escrever], mas no momento não pretendo”, diz. Ele não ficaria muito aborrecido se aparecesse editor que republicasse seus dois primeiros livros, coletâneas de artigos que abrangem a fase que vai de 1946, quando começa a comentar espetáculos no jornal O Estado de S.Paulo, a 1964. [A Perspectiva os republicou a partir de 2001.] Já o período de 1964 a 1968 está representado em Exercício findo, disponível nas livrarias. No ano que não terminou, Décio parou de escrever para jornal. A partir de então, deu-se o que já se chamou “a esplêndida floração recente de seus livros”.

Alguns desses livros deram base à História concisa do teatro brasileiro, 1570-1908. O autor reorganizou o que já havia escrito, acrescentando dados ou adotando novos enfoques. Sobressaiu, segundo afirma no prefácio, o lado social – sem prejuízo do estético. A figura de atores como Vasques (admirado por Procópio Ferreira), Xisto Bahia e Brandão, o Popularíssimo, ao lado do perfil de atrizes francesas, portuguesas ou espanholas aclimatadas por aqui, entre elas a vedete Pepa Ruiz, está registrada nas páginas dessa História. O leitor atento certamente reunirá a imagem desses intérpretes aos textos que lhes eram confiados. Forma-se o quadro de época.

Terminado o trabalho, lançado o livro (em 20 de abril), Décio diz: “Saí de um túnel”. Exaustivo, para ele, quando se fala em tornar a escrever, é imaginar-se outra vez às voltas com palavras e figuras que pertencem ao passado. Trata-se do chamado esforço de reconstituição histórica, “esforço enorme”, segundo depõe. O túnel de que fala é, portanto, o do tempo.

A única fase não comentada por ele em livros ou artigos foram as décadas de 1910 e 1920. Nessas décadas, ensina, há dois dramaturgos a destacar: Roberto Gomes e João do Rio, além da peça Quebranto, de Coelho Neto. Enquanto descansa das viagens, o mestre de duas ou três gerações relê o Retrato do Brasil, de Paulo Prado, e A imaginação, de Jean-Paul Sartre. Afável, isento de arrogância, Décio de Almeida Prado concedeu por telefone a entrevista que se segue.

Seu novo livro condensa ideias já expostas em trabalhos como Teatro de Anchieta a Alencar e Seres, coisas, lugares. Mas, além de resumir e sistematizar o que o senhor já escreveu, o livro também traz dados novos. Poderia destacar alguns deles?

Talvez o mais importante seja o capítulo final, onde eu falo sobre o teatro no Rio de Janeiro, procurando não mais o lado do texto, e nem mesmo também o lado do intérprete, mas o lado comercial do teatro. Isto é, por exemplo, o tamanho do teatro, como o teatro era dividido em várias porções diferentes. Uma conclusão que eu tiro é que naquela época o teatro tinha, sobre o de hoje, a vantagem de reservar uma parte, que era a galeria, para as pessoas com menos dinheiro, de maneira que o teatro era frequentado por várias classes sociais. Hoje em dia, nos teatros modernos, há uma tendência a uma plateia única, com preço único, e isso faz com que as pessoas menos abastadas possam se afastar do teatro. Mas não é a única coisa que eu introduzi. Muita coisa que eu já tinha escrito, sintetizei. Mas faço um pequeno desenvolvimento sobre Martins Pena, que não estava em livros anteriores, e algumas ligações entre textos que já tinha escrito.

O padre José de Anchieta escreveu peças e encenou espetáculos nas três últimas décadas do século XVI. Os textos eram redigidos em até três línguas: português, espanhol e tupi. Como eram aqueles espetáculos?

Nós não sabemos exatamente como eram os espetáculos, porque não há documentação a esse respeito. Já houve estudiosos que acharam que a divisão das peças estava feita de acordo com os hábitos dos indígenas. Eu vejo diferentemente, um pouco, esse problema. Na minha interpretação, a peça passa por vários episódios mais ou menos independentes uns dos outros, porque se trataria de uma espécie de procissão. Como era uma festa organizada em torno, por exemplo, de uma relíquia religiosa, é possível que essa relíquia fosse mostrada em vários lugares diferentes. Em cada lugar, se representava alguma coisa a esse respeito. De maneira que as peças têm, por um lado, unidade – que está nessa figura da relíquia ou do santo que está sendo comentado. Mas, por outro, quanto à ação, elas são sempre muito entrecortadas.

Essa prática do painel, do mosaico, era uma prática tipicamente medieval que Anchieta trouxe para o Brasil?

Não sabemos exatamente também qual era a herança que o Anchieta recebeu. Sabemos que está ligada ao teatro medieval sem dúvida nenhuma, pelo lado religioso. Agora, se ele viu espetáculos, se ele ouviu, se ele leu ou se não leu, de tudo isso nós não temos certeza.

O século XVII foi pobre em teatro. No século XVIII, aparecem as casas de ópera em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Que notícias nós temos desses prédios e que espetáculos se apresentavam neles? Algum desses teatros ainda está de pé?

Durante todo esse período, pelo menos o que eu encontrei foi aquilo que estava dito em livros de pessoas estrangeiras que passaram pelo Brasil e escreveram sobre nós, foi o que eu aproveitei. Agora, dessas casas de ópera, uma está de pé ainda, que é o teatrinho de Ouro Preto. E realmente funcionou todo o tempo como teatro e é uma verdadeira relíquia do século XVIII. Está muito bem conservado, na última vez em que eu vi o prédio, estava em muito bom estado.

Em Pirenópolis, cidade goiana, há um teatro que deve datar de pelo menos 200 anos atrás.

Eu vi esse dado depois que tinha escrito o livro, eu realmente não sabia nada a esse respeito.

Divulgação

Divulgação O Teatro de Ouro Preto, aberto em 1770, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional

Como eram fisicamente essas casas? Semelhantes à de Ouro Preto?

Eu tenho a impressão que sim. Era mais ou menos o modelo. Sempre, no fundo, havia um camarote para as autoridades, porque muitas dessas representações eram feitas para comemorar, por exemplo, o nascimento de um príncipe em Portugal ou o casamento de um príncipe, tinham sempre um lado ligado à Monarquia ou pelo menos ao governo local. Sempre, no centro, ficava a autoridade. E a iluminação era feita com uma espécie de lanterna, lanternas relativamente grandes, colocadas em frente aos camarotes – porque havia plateia e havia camarotes. A luz elétrica veio mais ou menos um século depois.

Com relação a elenco e repertório, o que se levava nessas casas de ópera?

O pouco que restou, pelo menos do que eu tenho conhecimento, eram peças de origem europeia, publicadas em Portugal, com modificações, e que chegavam ao Brasil através do chamado teatro de cordel, nome que ficou daquela época, porque eram peças ou romances publicados num cordel [barbante onde os livros ou folhetos eram expostos]. Podia haver peças de Molière e de outros autores europeus. Mas, ao que eu saiba, quase nada escrito aqui no Brasil. Durante certo período, houve um grande número de peças espanholas. Dos elencos, tenho uma informação sobre um ou outro ator, mais do que isso não se sabe.

Eram pessoas normalmente das camadas mais pobres.

Essa é uma coincidência, sem dúvida nenhuma. O teatro, a vida dos atores, não era muito bem visto, inclusive pela Igreja. Molière, por exemplo, quando morreu, para poder ser enterrado do ponto de vista cristão, precisou ser levado para outra região, outro bairro, porque os padres não aceitavam enterrar atores. Ele não foi enterrado no lugar onde morreu. Isso era uma coisa geral. A Igreja podia às vezes aceitar o teatro, porque os jesuítas apresentavam peças em latim, e assim os alunos aprenderiam a falar latim, a conversar em latim, mas não via com bons olhos os hábitos da gente de teatro, que geralmente tinha uma vida mais livre, mesmo sexualmente.

Uma tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José ou O poeta e a Inquisição, e uma comédia de Martins Pena, O juiz de paz da roça, inauguraram o teatro brasileiro em 1838. A essa altura, o país já possuía os elementos que definem a atividade teatral: público, atores e autores. No entanto, são peças muito diversas entre si, que parecem apontar para públicos também diversos. Havia, naquele momento, um teatro dos ricos e um teatro dos pobres?

Não, não havia. Para começar, essas comédias de um ato eram representadas nos intervalos dos melodramas ou dos dramas. Portanto, a companhia oferecia, na mesma noite, um lado dramático e um lado cômico. Isso não é incomum no teatro. Até mesmo neste século: eu me lembro de meu pai contar que viu um famoso ator trágico italiano, que representava uma peça que causava uma impressão muito forte, mas depois, para terminar, ele também representava uma comédia muito engraçada. Assim, o público saía mais tranquilo do teatro, existia a oportunidade de ver o teatro pelas suas duas faces opostas. Então, o Martins Pena conseguiu ser representado com frequência porque, como ele em geral escrevia comédias de um ato, só escreveu uma peça de três atos, suas peças entravam junto com os dramas ou melodramas, geralmente importados da França. Eu saliento isso, no último capítulo: como os teatros eram construídos em vários andares, havia uma parte destinada às pessoas mais ricas – a plateia, o camarote, a frisa – e havia uma parte destinada ao público de menos dinheiro, eram as galerias, as chamadas torrinhas, naquela época. Em São Paulo, no Teatro Municipal, as galerias eram chamadas de galinheiro. Quando eu comecei a ir a teatro, teatro de ópera e de companhias estrangeiras, eu comecei na torrinha, depois é que fui descendo (risos). Por esse lado, o teatro tinha essa vantagem de poder contemplar dois públicos ao mesmo tempo.

João Caetano, o maior ator brasileiro do século passado [o XIX], literalmente se esquivou de Gonçalves Dias, autor de Leonor de Mendonça, o maior drama brasileiro daquela fase. João Caetano recusou-se a encenar a peça. O texto de Gonçalves Dias teve destino semelhante ao de muitos outros: a gaveta (só foi encenado neste século [XX]). Para o senhor, que visão ou falta de visão teatral levou Caetano a evitar Gonçalves Dias, fugindo fisicamente do poeta?

A visão teatral dele era uma visão comercial, porque ele vivia da bilheteria e dependia muito, portanto, da resposta do público. A peça do Gonçalves Dias, realmente uma peça admirável, tem um enredo extremamente simples, não tem peripécias, não tem modificações: apenas um rapaz, que é apaixonado por uma mulher casada e que no fim é morto, e ela também é morta. Mas não há aquelas reviravoltas que aconteciam nos melodramas, que interessavam àquele público do momento. Então, o João Caetano deve ter achado a peça do Gonçalves Dias muito pouco teatral e, nesse sentido, irrepresentável. E, realmente, ela pertence a um modelo de simplicidade que não é o modelo dominante naquele momento.

Blog Família Sisson

Blog Família Sisson O ator João Caetano em litografia de S. A. Sisson, de 1856

Esse modelo de simplicidade é o clássico, embora o Gonçalves Dias seja um poeta romântico.

Exatamente, um poeta romântico, mas, por esse lado [do enredo], a peça dele tem qualquer coisa de clássico. Tem qualquer coisa de moderno também, o lado psicológico, moral.

A figura do estrangeiro esperto e desonesto aparece em Os dois ou O inglês maquinista, de Martins Pena, e depois em A torre em concurso, de Joaquim Manuel de Macedo. Nos dois casos, “certo sentimento de inferioridade nacional” diante dos estrangeiros é criticado, já que os brasileiros levam a melhor sobre os gringos (ou, na peça de Macedo, falsos gringos, brasileiros fingindo-se de ingleses). A denúncia das eleições fraudulentas também está em Macedo e em França Júnior. Até que ponto a comédia do século XIX foi uma espécie de reserva crítica nacional?

Eu acho que foi, sem dúvida, uma comédia de crítica dos hábitos políticos e domésticos do Brasil da sua época. Agora, o que eu acho é que ela nunca se desenvolveu em dois sentidos em que poderia ter se desenvolvido: um é o da maior densidade para as personagens, personagens um pouco mais complexas do que são; e também o enredo, que pode ser um enredo muito engenhoso, enquanto que, no caso do Brasil, o enredo geralmente é muito simples, não consegue ter uma certa engenhosidade que seria própria da comédia. Nesse sentido, então, são peças representativas de um pensamento de brasileiros sobre o Brasil, mas não são obras perfeitas de teatro, não são tão benfeitas se comparadas com as peças francesas, onde nós nos abastecíamos.

E parece também que as denúncias vinham de braços dados com uma certa acomodação. Por exemplo, na peça Como se fazia um deputado, de França Júnior, no final, apesar da denúncia de fraude nas eleições, tudo acaba bem. E o candidato a deputado vai viver a sua vida dentro dos moldes que a sociedade lhe dava.

França Júnior era realmente um conservador. Em política, ele pertencia ao Partido Conservador, trabalhou um pouco em política, não em cargos principais, mas como secretário, se não me engano, teve uma boa participação política. Pelo tratamento que ele dá ao problema da mulher [na peça As doutoras], você vê que o dele era um pensamento conservador. Agora, esse conservador, apesar disso, tinha um lado crítico, porque os conservadores também têm o seu lado crítico. E isso aparecia na obra dele. Isto é, o conservador não é totalmente conservador. Algumas coisas com as quais ele não concorda, ele acha que precisa modificar para poder conservar melhor [a ordem]. Enquanto que o lado propriamente revolucionário, quer dizer, que não quer adaptações, mas uma mudança total, esse não está expresso nas comédias brasileiras. Nem mesmo no pensamento brasileiro daquele momento. Não havia, assim, um movimento [revolucionário]. Havia um movimento republicano, mas seria uma mudança no sistema político, mas não uma mudança total nos costumes.

Mesmo em Martins Pena, o senhor acha que não havia uma crítica mais ferina, mais mordaz?

Acho que Martins Pena, sem dúvida, é mais agudo, mais ferino nas coisas que ele escreve. Nesse sentido, realmente, ele propõe às vezes uma destruição daquilo que existe.

José de Alencar escreveu peças – uma comédia e um drama – em que trata do tema do escravo no Brasil: O demônio familiar e Mãe. No entanto, a perspectiva de Alencar, parlamentar do Império, parece ter sido conservadora ou, pelo menos, ambígua. O senhor pode falar sobre a participação do teatro nos grandes debates nacionais, como os que resultaram na Abolição e na República?

Vou responder mais em relação ao José de Alencar, porque foi um autor que, no livro, eu realmente discuti. Ele era contra a escravidão, mas também não era a favor, totalmente, da abolição. Ele achava que a abolição abrupta seria um grande choque na sociedade brasileira, e a gente não saberia quais seriam as consequências imediatas. Ele era a favor, então, do que se chamava ou do que se chama hoje em dia de gradualismo: a abolição, mas por etapas, não a abolição como afinal veio, que foi de um dia para outro uma abolição total. Ele era contra o regime da escravidão, mas pensava no que ele achava ser um lado patriótico, a defesa do Brasil, a defesa da sociedade brasileira. Então, a posição de Alencar era uma posição intermediária, ele não era um abolicionista como vieram depois outros. Mas ele, em todo caso, tocou nesse problema do escravo antes de qualquer outro escritor brasileiro no teatro. As peças dele seriam as primeiras a respeito do problema do escravo.

Elogiadas, já naquela fase, por Machado de Assis.

Exato. Machado de Assis considera Alencar como chefe do realismo. Essa é uma questão também que o teatro é que levantou aqui no Brasil, porque em geral o Alencar é visto só como romântico, mas na verdade o teatro já tinha sofrido uma modificação, na França e também, em consequência, no Brasil. Essas peças, lidas hoje, podem parecer românticas, mas no momento eram diferentes porque, para começar, os dramas românticos geralmente passavam-se em épocas anteriores, eram dramas históricos, enquanto essas duas peças de José de Alencar passavam-se no tempo presente. Eram os chamados dramas de casaca ou as comédias de casaca, quer dizer, as roupas já eram modernas, portanto havia uma aproximação à realidade de todos os dias. Naturalmente, ele não faz um realismo total, do nosso ponto de vista, porque embeleza o lado das profissões liberais, da burguesia, aceita totalmente os valores burgueses, como o casamento, a posição da mulher. Mas ele é um escritor muito importante no pensamento brasileiro. Nesse ponto, gostei de citar o Machado de Assis, no livro, porque ele põe o Alencar como chefe da escola realista – é bem claro que a palavra realismo era a palavra empregada naquele momento. Eu nem insisti muito nisso, porque o Machado de Assis diz isso por mim.

Reprodução/TV Escola

Reprodução/TV Escola O romancista e dramaturgo José de Alencar

Mesmo tendo ambições limitadas, o teatro musicado – a opereta, a revista, a burleta – gerou algumas obras importantes. Nesse caso, estão A capital federal e O mambembe, peças de Artur Azevedo levadas à cena em 1897 e em 1904, respectivamente. Seria possível refazer ou reeditar, hoje, aquele teatro cômico e musical?

É o que se está procurando fazer. Também não tenho nada contra a influência da música, inclusive a música tornou a entrar no teatro mais severo através do Brecht, que gostava muito de música, cantava, e há então, em várias peças dele, a presença dessa arte. Só que com um sentido crítico, contra a sociedade atual, contra a burguesia. Mas eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, o musical tem uma importância muito grande. Para certos temas, os autores ficavam mais livres no teatro musicado do que no teatro de prosa, propriamente. Porque o teatro de prosa tinha um cunho muito realista, muito naturalista, não podia haver uma certa liberdade. Ao escrever um musical, ao contrário, a pessoa podia dar muito mais vazão à fantasia. Portanto, mais ou menos está isso nas entrelinhas do que eu escrevi: quando entra a música, o teatro se torna mais teatral; quando o teatro quer, ao contrário, reproduzir a realidade tal e qual a realidade cotidiana, a música não aparece. A não ser que apareça através de uma festa, como aparece, por exemplo, em Martins Pena: há uma festa na cidade do Rio de Janeiro, uma festa real, e ele introduz essa festa no fim da peça. Esse seria o efeito realista da música. Mas na opereta não é isso o que se dá, na opereta há o coro que canta durante todo o tempo, enquanto o coro não existe na realidade. E os personagens, frequentemente, quando entram em cena… Como, por exemplo, o Brasileiro, em A vida parisiense, de Offenbach, que fala inclusive quem ele é: “Eu venho do Rio de Janeiro, trago dinheiro…” Isso significa que o personagem pode se abrir diretamente ao público, enquanto no teatro naturalista a revelação é sempre indireta, através de comentários de terceiros, através do enredo. No teatro musicado, a comunicação é feita diretamente com o público. Essa comunicação direta com o público pode-se fazer de novo, hoje em dia, perfeitamente. Eu não tenho preconceitos contra o teatro musicado. Offenbach, por exemplo, é um autor de que eu gosto muito, não cito mas li uns cinco ou seis livros sobre Offenbach, para poder escrever um pouco do que escrevi. Li e ouvi as peças do Offenbach.

O que parece ter havido foi uma espécie de enxurrada de peças musicais que soterraram o teatro dramático, que tinha uma ambição intelectual um pouco maior. Mas há essa questão da fantasia, essa entrada da poesia na cena que a música permite.

Exatamente. O Arena, por exemplo, fez Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, em que era tudo cantado com sentido político. Mas isso com muita liberdade em relação à realidade histórica.

Recentemente, o diretor Gerald Thomas afirmou, durante palestra na Universidade de Brasília, que já não faz sentido atores contemporâneos estudarem Stanislavski, grande teórico da interpretação. A plateia, que incluía jovens estudantes de artes cênicas, não o contestou. Pelo contrário: ao final, o público só faltou carregar Thomas em triunfo. É viável representar, digamos, Tchekhov sem passar por Stanislavski ou, pelo menos, sem enfrentar problemas semelhantes aos que ele enfrentou há cem anos?

Os problemas são mais ou menos os mesmos; agora, naturalmente, o método de Stanislavski pode ser um pouco contestado. Eu acho, em suma, que todo diretor deve conhecer bem o método de Stanislavski, mesmo que não empregue, porque foi uma das correntes históricas importantes do teatro ocidental e muito ligada aos textos do Tchekhov. Mas, se você fizer Tchekhov atualmente, você já não precisará seguir ao pé da letra o método de Stanislavski. Aliás, o método esteve muito em moda nos Estados Unidos, por volta de 1940, 50, com Marlon Brando e vários outros atores que o aplicavam. Ele é muito bom para peças realistas ou naturalistas; para outros tipos de peça, por exemplo, para Shakespeare, é apenas um acessório, não é a coisa principal.

.:. A entrevista de Décio de Almeida Prado foi publicada na capa do Caderno de Sábado do Jornal da Tarde, a 12/2/2000, sob o título “A última aula do mestre do teatro brasileiro”. Aqui, é lida sem cortes, na forma de quando foi realizada: abril de 1999.

Professor do departamento de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), na área de teoria teatral, escritor e compositor. Autor, entre outros, de ‘Zé: peça em um ato’ (adaptação do ‘Woyzeck’, de Georg Büchner); ‘Últimos: comédia musical’ (livro-CD); ‘Com os séculos nos olhos: teatro musical e político no Brasil dos anos 1960 e 1970’ e ‘A província dos diamantes: ensaios sobre teatro’. Também escreveu a comédia ‘A quatro’ (2008) e a comédia musical ‘Vivendo de brisa’ (2019), encenadas em Brasília.