Resenha

Em artigo publicado no catálogo de uma exposição voltada à obra do paulistano Flávio Império (1935-1985), no final da década de 1990, o milanês Gianni Ratto (1916-2005) prospectava como seria interessante escrever uma história do teatro brasileiro analisada sob a ótica de seus cenógrafos. Radicado no país desde 1954, ele questionava até que ponto a “grafia da cena” influenciou os processos criativos como a dramaturgia o fez na evolução da nossa modernidade dos palcos – e da qual ele foi um dos protagonistas. Cioso do texto como epicentro, legado de sua geração na Europa, não escondia o ceticismo da falta de correspondência qualitativa no caso brasileiro porque “muitas vezes a dramaturgia teria sido muito melhor servida se seus textos tivessem sido apresentados vestidos somente da esplêndida nudez de suas palavras”.

O desígnio da historiografia por meio da construção e do pensamento do espaço cênico é cumprido com determinação por José Carlos Serroni, em arte J.C. Serroni, no livro Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo (Edições Sesc SP, 2013). O autor que tem em Ratto e Império interlocutores basilares em seus 35 anos de lida criativa e formativa não compartilha da dramaturgia como eixo, e sim do ator. É esta presença humana que dá a medida da espacialidade, da volumetria e dos planos equacionados sob a instância do vazio e a interação com madeira, tecido, ferro e outros materiais.

A convicção de Serroni sobre a condicionante do intérprete é tributária do convívio de quase 11 anos contínuos com o “mestre” Antunes Filho, como ele afirma. Em 1986 ele foi incumbido de criar e coordenar o Núcleo de Cenografia do Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, instalado no sétimo andar do Sesc Consolação em São Paulo. Entre aquele período e as parcerias sazonais que vieram depois assinou pelo menos 20 espetáculos. A convivência com o diretor, com quem já trabalhara nos teleteatros da TV Cultura, ajudou a consolidar sua disciplina para imergir nos ensaios e não se deixar reduzir a mero apêndice – havia e ainda há produções que subestimam a contrapartida artística do técnico. Passou a sincronizar as percepções da escala humana do palco. Uma cadeira ou uma porta são redimensionadas de sua função, digamos, mobiliária quando ocupada ou atravessada respectivamente pela ação do ator. Por isso não esconde o entusiasmo por obras menos convencionais, estas também em seu portfólio, mas o que de fato mobiliza sua alma é o “teatro mesmo, ‘pra valer’, experimental, de pesquisa, de reflexão, que faz o público pensar”.

Sublinhado esse princípio, o livro é estruturado sob a ótica pessoal do cenógrafo em campo, cúmplice de algumas passagens do teatro brasileiro das últimas décadas do século XX até o presente. O autor deixa claro que essas 376 páginas abrigadas em capa dura não são movidas pelo escrutínio clássico de pesquisador. Sua escrita conforma o relato sem distanciamento científico ou tampouco comedimento nos adjetivos ou no uso da primeira pessoa. Antes, estabelece um diálogo não hierárquico com o leitor. Não pretende a invenção literária das narrativas de Ratto, por exemplo, à maneira da crônica, sendo que os livros A mochila do mascate (Hucitec, 1996) e Anti-tratado de cenografia: variações sobre o mesmo tema (Senac, 1999) o inspiram, em certa medida, pois foram dos primeiros títulos em português a abordar noções técnicas, teóricas e filosóficas com verticalidade.

O arquiteto e cenógrafo J.C. Serroni, 35 anos de ofício

O envolvimento estilístico transparece na obra principalmente por meio do idealismo, um forte traço do trabalho criador na esteira pedagógica que ganhou corpo ao idealizar o Espaço Cenográfico aberto 1987. O centro de estudos emblematicamente vizinho ao Teatro de Arena permitiu sistematizar e difundir conceitos em torno da cultura da cenografia, da indumentária, do adereço, da luz, da arquitetura teatral e das demais esferas do fazer cênico. Foi lá que lançou a publicação Espaço Cenográfico News, antecipando boa parte das ideias ora coligidas em livro. Cada número trazia o perfil biográfico de um cenógrafo. Informações redigidas com acurácia, como se lê nos 32 verbetes que preenchem a segunda parte da obra, inclusive um do próprio. Desde 2010 a atuação de Serroni desdobra-se na coordenação dos cursos de cenografia e figurinos e de técnicas de palco na SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco.

A partir das plataformas técnica, artesã e poética, Cenografia brasileira projeta contribuições valiosas, além do caráter enciclopédico evidente. O autor pincela o percurso do ofício em nível mundial. Elege como recorte o início do século passado. Cita os revolucionários da caixa cênica Adolphe Appia (1862-1928) e Gordon Craig (1872-1966). E logo circunscreve o Brasil dos telões pintados até a inscrição moderna na linha de tempo com Vestido de noiva (1943). Os três planos da dramaturgia de Nelson Rodrigues (1912-1980) foram dados a ver pela química entre a cenografia do paraibano Tomás Santa Rosa (1909-1956) e a luz desenhada por Zbigniew Ziembinski (1908-1978), também diretor da peça. Os cinquenta anos passados desde então são costurados com desenvoltura pelas anotações de cadernos e ementas de cursos e workshop ministrados pelo autor. A experiência profissional entrelaça as referências documentais em textos, ilustrações, fotografias e desenhos dispostos em projeto gráfico arejado.

A primeira parte do livro possui tons afetivos, como nas descrições para encontrar o melhor caminho de expressão após longas jornadas de ruminações e experimentos em equipe. Vide a saída para a luta de espadas na cena final de Macbeth – Trono de sangue (1992), de Antunes Filho. O diretor defende que ator brasileiro não sabe usar essa arma branca. O embate se deu então fora de cena, com o exército mirando a coxia e uma disputa sonora de pancadas em cano de ferro a cargo dos contrarregras. Até que o personagem-título, vivido por Luis Melo, reaparecia ensanguentado, cambaleava até o centro do palco e estrebuchava ao som de Sepultura.

Merece destaque ainda o panorama que vincula teatro e artes plásticas. Encontro paradigmático dos artistas cênicos de todo o planeta, a Quadrienal de Praga foi implantada em 1967, sob influência marcante da 4ª Bienal Internacional de São Paulo realizada dez anos antes. Aquela edição acolheu a bem-sucedida participação de cenógrafos da extinta Tchecoslováquia, entre eles o jovem Josef Svoboda (1920-2002), apontado por Serroni como expoente da cenografia no século XX – ele chegou a conhecê-lo. Hoje, está disseminada a noção de que o dispositivo cenográfico pode coexistir fora de seu habitat e ser convertido em instalação.

O livro detalha a representação brasileira ativa na capital tcheca a cada quatro anos. A maioria dessas incursões foi encabeçada por Serroni e desde a última edição é articulada por uma comissão brasileira da Organização Internacional de Cenógrafos, Técnicos e Arquitetos Teatrais (Oistat-Br). O autor foi dos mais premiados nesse certame competitivo – em 1995, ele, Daniela Thomas e José de Anchieta conquistaram a Golden Triga pelos trabalhos expostos e curados por Ruth Escobar. Em 2011, o espetáculo BR 3, do Teatro da Vertigem, sob direção de Antônio Araújo e cenografia de Marcio Medicina, levou a medalha de ouro como melhor produção (erguida às margens do Rio Tietê e a bordo de uma embarcação que percorria um trecho com os espectadores ali posicionados). A certa altura o cenógrafo e escritor nutre esperança de que a Bienal reedite a parceria histórica com a Quadrienal.

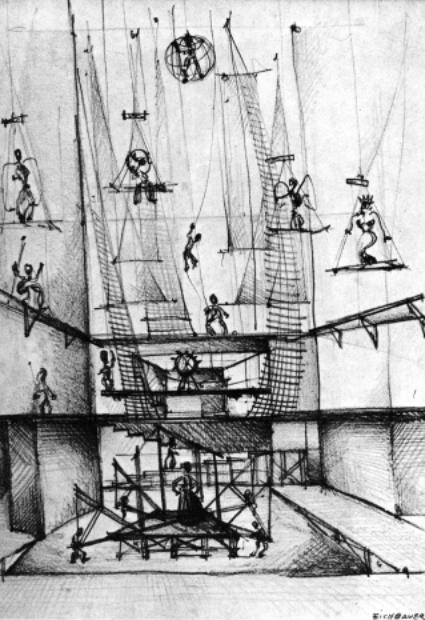

Desenho de Helio Eichbauer para ‘A viagem’ (1972)

Ao lado de Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil (Senac, 2002), o novo livro de J.C. Serroni orienta o leitor não especializado ou o espectador militante a navegar pela memória concreta e possível dos seres de carne e osso que compõem a história do teatro brasileiro. Em sua cartografia o cenógrafo faz questão de afirmar o quão importante foi a fase amadora em sua cidade natal, São José do Rio Preto. Desde o grupo que integrou por cinco anos até as reminiscências da professora de desenho Dinorath do Valle, responsável pelo despertar da vocação artística no colégio.

Os primeiros anos de um artista podem fincar alicerces inexpugnáveis. Flávio Império, que foi professor de Serroni na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, costumava recordar os “espetáculos de fundo de quintal” que moldaram seu imaginário. “Fiz teatro aos cinco anos porque tive uma empregada, a Nice (Eunice Lazzarini), que tinha capacidade de improvisação e organização de eventos teatrais com cortinas de cobertor e pregadores nos varais, roupas de pano e papéis de seda. Fosse agora (e de outra classe social) seria certamente diretora. Nesse teatro, assistido por familiares e vizinhos nas cadeiras todas da casa reunidas em fileiras, a gente se exibia, eu e minha irmã. Talvez isso não tenha nenhuma importância para os outros, mas tem pra mim” . Dono de espírito introvertido, homem de teatro que só representou em cena uma vez na vida, Serroni também abre sua casa-ateliê através dessas páginas algo sensoriais. Ele convida a pisar quintais, cômodos e corredores. A abrir janelas. Se possível, sem perder de vista o espírito amador na acepção mais estimulante do termo.

.:. Publicado originalmente na revista A(l)berto, edição 5, 2014, da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, editada pela pesquisadora Silvana Garcia.

Serviço:

Cenografia brasileira – notas de um cenógrafo

Organizador: J. C. Serroni

Editora: Edições Sesc São Paulo (376 páginas)

Quanto: R$ 69.

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.