Crítica

Não carece, necessariamente, ter lido o romance Marajó, do paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979), para os sentidos e a imaginação se aguçarem durante o espetáculo Solo de Marajó, que estreou em 2009, no centenário de nascimento do autor, e segue no repertório do Grupo Usina, de Belém. A confluência de literatura e teatro dá vasão a encantamentos forjados no saber popular de comunidades da Ilha do Marajó, na segunda década do século XX. Assim como são flagrantes os marcadores sociais de subalternidade em corpos indígenas e negros, principalmente femininos.

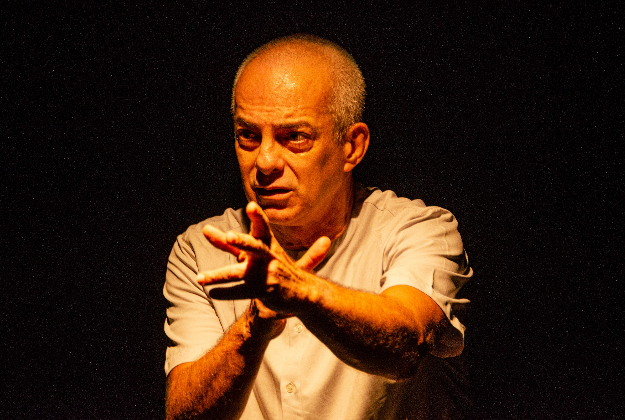

Quem não conhece o autor é capaz de ficar com vontade de abrir seus livros. A atuação de Claudio Barros e a direção de Alberto Silva Neto são devotadas ao sedimento da palavra e seu devir imaginário. A dramaturgia que ambos criaram considera as vertentes histórica, antropológica, sociocultural e lúdica presentes na escrita de Jurandir, características comumente citadas por pesquisadores. As veias fabular e documental saltam em cena em atos de narrar, dialogar e ruminar em fluxos de consciência. Vocalizações emanadas de um atuante que é a polissemia em pessoa.

Barros cumpre uma jornada multiplano e livre de virtuosismos ou ansiedades. Seu trabalho de ator traz centelhas de contador de histórias e de jogador, na acepção artesã da linguagem. Quanto mais despoja de seus instrumentos, maior o grau de sofisticação. A decupagem de fala e a partitura de ação transcendem a natureza física das coisas. O artista lida com as intermitências do vazio espacial, da escuridão e do silêncio como se fossem (e assim se revelam) materialidades extensivas ao corpo e à dicção, estimulando a audiência a exercitar a atenção e a abstração no mesmo compasso. Um exercício de “transver” o mundo, na meditação do poeta mato-grossense Manoel de Barros.

Em ‘Solo de Marajó’, do Grupo Usina (PA), linguagem é precisamente o arcabouço maturado pelos criadores em 13 anos de lida com a peça. Tudo se dá e se transforma a partir do povoamento do tablado que vira habitat de personagens, fisionomias e paisagens nas mais variadas cores, texturas, contraturas, efeitos sonoros da boca. Ao mesmo tempo, tudo radica em reduzir os elementos constitutivos como fator multiplicador de invenção e crítica

Ciente do sabor, da cor e do som das palavras, Barros serve-se ainda de técnica gutural que diz respeito à condição do humano (e do ser animal). Há método e há instinto. Quando estende as mãos para a frente, como se criassem um campo autônomo, e, na outra extremidade, levanta os dedos dos pés ao caminhar (ou fica na postura de cócoras), essa coreografia minimalista reflete estado apurado daquilo que é próprio do exímio, do poético e do precário, sincronismo ancorado nas entrelinhas do romance.

Minutos antes do início da sessão, Barros recepciona o público, por entre fileiras e corredores. Dá boa noite, esbanja empatia. Não pratica cinismo, instaura bases para a navegação que virá. Algumas das primeiras frases entre as oito histórias têm essa qualidade de brandura a preceder mares revoltos. “A manhã parava nas águas como um remanso”. “As águas do rio feito mar na ventania da tarde”. E antes de pisar o tablado no auditório do Sesc Pinheiros, o atuante recua com vagar e saúda o sagrado. Afinal, já estava inscrito no corpo o projeto artístico e a dramaturgia embrionária do romance e tecida a quatro mãos.

Um dos dispositivos centrais dessa encruzilhada conformada por Jurandir, Barros, Silva Neto e o público repousa na valorização que o espetáculo faz do blecaute para intercalar os movimentos das histórias. A cada vez que o breu banha a cena, a percepção de quem acompanha é amplificada. Nesse contexto, espectadores que fecham os olhos podem sentir uma dança de manchas multicores e traços disformes no interior de suas pálpebras. Esses lugares de pausa não são de modo algum pacíficos. Ao rumor intraocular, por extensão da alma, vem combinada uma indignação diante das circunstâncias sombrias do romance.

Assim, a iluminação, também criada por Silva Neto, expressa afinidade com o pensamento da artista, pesquisadora e professora Véronique Perruchon, da Universidade de Lille, na França, ao abordar as gradações do visível ao visual na incorporação do blecaute. “Constituinte do espetacular que tende a representar não mais as realidades do mundo exterior, mas realidades psíquicas, o blecaute confere à cena a dimensão de um espaço mental, sobre o qual se projetam todas as partes da sombra, estéticas e metafóricas”, escreve a autora em artigo publicado em 2020 na Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas, da Udesc, em tradução de Nadia Moroz Luciani. “O véu noturno cobria tudo…”, é assim que enuncia o narrador na abertura da sétima história.

Informar sobre o enredo de Solo de Marajó é tarefa árdua em se tratando do caráter fragmentário da criação que partiu do romance. Estudioso da obra do escritor nascido na vila de Ponta de Pedras, na Ilha de Marajó – onde a ação se passa entre 1915 e 1920, estendendo-se a várias fazendas à beira do rio Arari –, o professor e pesquisador Willi Bolle (USP) situa que os personagens do livro são vaqueiros, pescadores e lavradores com suas famílias, canoeiros, lenhadores, colhedores de açaí e empregadas domésticas, entre as quais as mais velhas foram escravizadas. “Nessa obra, o autor faz um experimento com outro tipo de protagonista: o jovem Missunga, que inicialmente se rebela contra seu pai latifundiário, criando um projeto de reforma social que acaba sendo desmascarado, e a desigualdade social, com suas estruturas neocoloniais, continua”, anota em Boca do Amazonas: sociedade e cultura em Dalcídio Jurandir (Edições Sesc São Paulo, 2019).

Segundo Bolle, os processos econômicos, políticos e sociais emanam da perspectiva micro-histórica de uma família, a do latifundiário Coronel Coutinho, pai do protagonista. “No relacionamento do Coronel com o seu entorno social encontram-se resumidas todas as estruturas do sistema colonial, inclusive fragmentos sobre as fases anteriores da colonização”, diz o professor.

Marajó foi escrito entre 1932 e 1947, tornando-se o segundo de dez romances do Ciclo do Extremo Norte, como o autor nomearia a sua produção até a década de 1970. Não há propriamente personagem protagonista, mas fica em relevo os pontos de vista de Missunga, uma exceção no referido ciclo em que todos os demais enredos são mediados por outro jovem, Alfredo. Estratégia de escritas do eu, de pendores biográficos e autoficcionais que, quem sabe, podem guardar aproximações de Jurandir à obra de um de seus contemporâneos, o dramaturgo paulista Jorge Andrade (1922-1984) , cujo personagem Vicente perpassa três das peças no ciclo Marta, a Árvore e o Relógio (1970).

Do emaranhado de 53 capítulos em 400 e poucas páginas, Silva Neto e Barros extraíram para o teatro uma escala mais reduzida sem desidratar o teor da trama. A despeito de ecoar, como o livro, os privilégios masculinos arraigados em sociedade, numa nação colonizada, patriarcal até na base da pirâmide social, a peça enfatiza a jornada de mulheres em diferentes matizes de abusos, sejam elas vítimas ou, a minoria, reagindo e subvertendo expectativas.

É o caso de Alaíde, que, ainda menina, chega descalça à vila na segunda cena. “Atravessava o igarapé na maré seca, deslizava os paus lisos de lodo, pisando siris e camarões”, como descreve o narrador. Na ocasião, o menino Missunga a deseja, mas ela, cunhatã que amadureceu rápido com a vida, se esquiva, por razões perversas do proprietário e coronel dissimulado sob a capa de padrinho. A volta da agora adulta Alaíde para o vilarejo, no desfecho, de onde se foi decidida a não ser “como aquelas mulheres, cercadas de crianças nuas e sujas, sentadas à beira do jirau, olhando a maré e a solidão”, arrebata com a tentativa de resgatar uma das grandes amizades da juventude, Orminda. Companheira de luta que lá pela metade do enredo fora esbofeteada, reagiu mordendo o braço do agressor, que revidou com uma faca e lhe cortou o rosto. Orminda, ora ainda mais desmilinguida, “um enorme embrulho na rede”, já não reconhece ninguém, escapam-lhe os últimos fios da existência.

Orminda é filha de Negra Felismina, mãe de outra que também comercializava seu corpo; mãe de um primeiro que virou ladrão; de um segundo, barqueiro; e de um terceiro, militar, a quem implorou para não servir o quartel e ele acabou morto feito um desvalido. “Quero servir a Pátria, mamãe. O que é que eu fico fazendo aqui? Ser eleitor do Coronel Coutinho? Apanhar açaí toda a vida? Já criei calo de tanto trepar em açaizeiro, mamãe. É só desgosto, só miséria”, alegava Francisco. Após a morte dele, Felismina se viu coberta pelo manto da tristeza. Em alguma medida, revoltou-se diante do desprezo da casa-grande. Era com esse ódio, portanto, que a velha sábia “tecia as redes para branco ter amor, ter sossego”.

Despontam variantes às duras realidades de Alaíde, Orminda e Nega Felismina. Como o estupro de Enedina por um mercador de ouro que surrupiou as terras do pai dela. O aflitivo pedido de uma criança, Rita, para que os pais, sem eira nem beira, não abrissem mão dela para um barqueiro. “Vocês me dão a menina que eu levo pra Belém. Conheço quem precisa de uma menina assim”, sugeriu o incauto desconhecido à família que mal balbuciava. A mesma Rita que, adulta, seria violada por um tio, crime que o então marido alega ser culpa da vítima. Por ela não ter sido uma “mulher fechada”, porque “quando mulher não quer, nem amarrada”. O sujeito prefere ver o seu cadáver a acolhê-la, ignorando sua gravidez. São desses naipes as dores viscerais, o corpo como território inimigo só por serem mulheres. A cultura machista orna com o coronelismo e o descarado voto de cabresto.

“Ao contrário das estórias populares, aí não há personagens principais. Há opressores e oprimidos”, sintetiza o historiador, antropólogo e folclorista paraense Vicente Salles (1931-2013), no seminal ensaio Chão de Dalcídio (1978). “Ele enfatiza seus personagens em situações. São estas que se sobrepõem como normal geral e estabelecem análises profundas das contradições da sociedade local.”

Tanto a encenação como a dramaturgia investem nesse tom situacional. Presentificam o narrado independentemente da correlação espaçotemporal. Valorizam a experiência do público perante a mediação que Jurandir faz entre memória, documento e ficção. Projeto literário que, no espetáculo, equivale à permuta do romance com o teatro, e vice-versa. Em termos de ritmo, contudo, Silva Neto e Barros contrabalançam a falta de pressa que o autor via no ventre de sua prosa. E imprimem cadência afins, desangustiada do acelerador de partículas que se tornou a vida digital. O solo concilia respiro e disrupção.

“Os meus livros não têm o principal encanto das grandes tiragens, que é essa boa habilidade para fazer o leitor ser atraído pelo enredo, pelo desenvolvimento da urdidura. Eu me fixo muito na linguagem, nos vagares da narrativa, no ritmo lento das cenas”, disse o autor em entrevista publicada cerca de três anos antes de sua morte, na revista Escrita (1976).

Linguagem é precisamente o arcabouço maturado pelos criadores em 13 anos de lida com a peça. Tudo se dá e se transforma a partir do povoamento do tablado que vira habitat de personagens, fisionomias e paisagens nas mais variadas cores, texturas, contraturas, efeitos sonoros da boca. Ao mesmo tempo, tudo radica em reduzir os elementos constitutivos como fator multiplicador de invenção e crítica.

Dalcídio Jurandir, por sua vez, está para Solo de Marajó como Mário de Andrade para Macunaíma (1978, SP), dirigida por Antunes Filho; e João Guimarães Rosa para Vau da Sarapalha (1992, PB), por Luiz Carlos Vasconcelos, com o Piollin Grupo de Teatro. Considerados os níveis de performatividade em suas épocas, aferidos com mais nitidez com o passar das décadas – de acordo com a historiografia ou com nossa fruição presencial –, são obras que, cada uma a seu modo, ousaram na abordagem universalizante de temas regionais na transposição de força extraordinária para a cena. Num pano rápido: o verbo se fez carne sob quebras de paradigmas e deslizamentos de forma/conteúdo.

Sem pretender diluir o grau de complexidade na pesquisa e construção de parte a parte, Solo de Marajó traz à lembrança, também, o espetáculo Café com queijo (1999), do Lume Teatro, de Campinas (SP). Em diferentes momentos da década de 1990, Ana Cristina Colla, Jesser de Souza, Raquel Scotti Hirson e Renato Ferracini visitaram comunidades das regiões centro-oeste e do norte do país. E por meio da mimese corpórea, que passa por procedimentos como a técnica pessoal e o corpo transbordado, recriaram universos e tempos-espaços outros derivados da observação e convivência em campo. O quarteto dirigiu a si mesmo.

No caso de Barros, como foi dito, ele está aliado à direção de Silva Neto, e ambos certamente trilharam percursos pessoais nas memórias de Jurandir. Pois uma das inferências do solo diz respeito à corporeidade tributária de uma mimese literária. Em grande medida, a oralidade e a gestualidade impregnadas no romance encontram-se referendadas nas nuances da atuação. Urdiram uma escrita para a cena que salienta a presença feminina, alvo de violências arcaicas, demarcando ainda a capacidade de insurgência das mulheres ao resistir e protagonizar os próprios destinos.

Assim, depreende-se de três mentes e corações masculinos uma perspectiva francamente feminista. Uma contradição em termos, mas dimensão política subjacente ao conflito de classes a que o espetáculo, como o livro, dá margem para que espectadores/leitores infiram a propósito do grau de registro da realidade que a ficção é capaz de manejar e sublinhar formas de exploração ainda vigentes e tão mais assombrosas (reminiscências do extermínio da população indígena que, assim como os povos trazidos à força de África, foi submetida à escravidão).

Na contemporaneidade brasileira, o espetáculo do Pará figura ao lado de concepções minimalistas que parecem possuir o condão de Big Bang, a teoria segundo a qual o surgimento do Universo é atribuído a uma expansão repentina e violenta de uma partícula extremamente densa e quente, na língua da cosmologia.

.:. Em 13 anos de estrada, Solo de Marajó fez apresentações pontuais no Estado de São Paulo e mais recentemente participou do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, em julho de 2022, bem como temporada no auditório do Sesc Pinheiros, na capital, entre 12 de janeiro e 11 de fevereiro de 2023.

Referências:

BOLLE, Willi. Boca do Amazonas: sociedade e cultura em Dalcídio Jurandir. São Paulo, Edições Sesc, 2019.

PERRUCHON, Véronique. Do visível ao visual: poderes do blecaute na Magie Nouvelle. Trad.: Nadia Moroz Luciani. In: Urdimento, Florianópolis, v.1, n.37, p. 393-403, mar./abr. 2020.

SALLES, Vicente. Chão de Dalcídio. Brasília, 25 mai. 1978. In: Asas da Palavra. Belém, UNAMA, v. 3, n. 4, 1996.

SILVA NETO, Alberto e BARROS, Claudio. Solo de Marajó. Dramaturgia. Belém, 2009.

TORRES, Antônio; MARANHÃO, Haroldo; e GALPÃO, Pedro. Um escritor no Purgatório. In: Escrita. Entrevista com Dalcídio Jurandir. São Paulo, 1976, p.3-5. Acervo da Casa de Rui Barbosa/Instituto Dalcídio Jurandir.

Ficha técnica:

Obra original: Marajó (1947), de Dalcídio Jurandir

Dramaturgia, iluminação, encenação e direção: Alberto Silva Neto

Dramaturgia, figurino e atuação: Claudio Barros

Fotos: JM Conduru Neto

Coordenação de produção: Vanda Dantas

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.