Entrevista

Os sentidos da voz interior em ‘Blanche’

20.6.2016 | por Valmir Santos

Foto de capa: Evelson de Freitas

Na noite em que completou 86 anos, em 12 de dezembro passado, Antunes Filho foi ao teatro vestindo camiseta branca. Estampava no peito palavras de Fernando Pessoa, leia-se Álvaro de Campos, em Tabacaria: “Tenho em mim todos os sonhos do mundo”. Na ocasião, já ensaiava Blanche, que entraria em cartaz dali a 103 dias. Ele define a inspiração em Um bonde chamado desejo como “uma viagem em fonemol”, referência à língua inventada e improvisada emitida pelos atores, aproximando inconscientes do indivíduo e do coletivo.

Levado à cena em Nova velha estória (1991) e, com mais parcimônia, em Drácula e outros vampiros (1996), o recurso do fonemol acabou incorporado ao treinamento do ator em duplo sentido: enquanto aperfeiçoamento técnico vocal e fonte de insights no processo de criação. “Quero que a plateia fique em emanações. Cada espectador terá uma dramaturgia diferente do outro, o fonemol permite isso. Aí eu caio no Duchamp que eu quero. O fonemol é o infinito. Duchamp, o horizonte”, voa Antunes, tabelando com o pintor e escultor francês Marcel Duchamp (1887-1968) no campo dileto da linguagem. Produção e destruição de sentidos. “Eu tenho que forçar as emanações de cada um, as dúvidas”.

Em 63 anos de profissão, ele jamais montara Tennessee Williams (1911-1983), autor que proporcionaria a Cacilda Becker, nas palavras do diretor, um dos melhores momentos da carreira em Anjo de pedra (1950), montada por Luciano Salce, da geração italiana que forjou o Teatro Brasileiro de Comédia. Companhia e prédio situado no bairro paulistano do Bixiga, o TBC pode ser considerado a escola antuniana das premissas realista e naturalista, aos poucos reprocessadas no permanente trabalho de pesquisa desenvolvido a partir do final da década de 1970 – a lembrar, na mão inversa, que em 1960 ele estagiou com o renomado diretor Giorgio Strehler no Piccolo Teatro de Milão.

Procuro criar em ‘Blanche’ um terreno dúbio para que o espectador deixe voar os seus morcegos míticos

O currículo mostra passagens por outros expoentes do novo realismo da dramaturgia norte-americano, como Arthur Müller (As feiticeiras de Salem, 1960) e Edward Albee (Quem tem medo de Virginia Wolff, 1978, cerca de dois meses após estrear Macunaíma, encenação divisora da carreira e do teatro brasileiro).

A montagem da peça de Müller se deu no âmbito do Pequeno Teatro de Comédia (1958-1962), companhia que cofundara com Armando Bógus, Ademar Guerra e outros. Já a encenação do texto de Albee aconteceu a convite dos atores e produtores Raul Cortez e Tônia Carrero. Contextos de um teatro de relevância artística, à época rotulado de comercial e muito distinto de outra recente incursão pela dramaturgia norte-americana, Nossa cidade, de Thornton Wilder, em 2013, designada como “reconstrução” a partir da obra do autor que precedeu a uma ou duas gerações de Müller, Albee e Williams.

O Bonde segundo Antunes pretende subverter expectativas quanto ao texto mais conhecido de Williams e cujas sucessivas montagens, no Brasil e no exterior, seriam impregnadas da versão cinematográfica de 1951, consagrada pelo diretor e roteirista Elia Kazan e pelas atuações de Marlon Brando e Vivien Leigh.

Dentre as mudanças mais evidentes, diz ele, está a revisão do eixo dramático envolvendo a irmã e o cunhado da personagem realçada no título. O convívio de Blanche DuBois sob o mesmo teto com Stella e Stanley, no primeiro andar de um sobrado no subúrbio de Nova Orleans (geografia que a encenação deixa em aberto), vai atravessar primavera, verão e parte do outono, reabrindo feridas e impondo alteridades desesperadoras no plano da dignidade humana, da qual o machismo arraigado é apenas uma face.

Divulgação/CPT

Divulgação/CPT Antunes Filho ensaia Marcos de Andrade em Blanche

“Lanço um novo olhar sobre a peça. Recupero a presença da irmã. Stella fica nos dois polos, vive a contradição de amor ao marido e a Blanche. A peça é fundamentalmente Stella, é quem liga tudo”, diz Antunes. Ele dispensa traço de submissão na mulher casada com o homem de ascendência polonesa e sobrenome Kowalski. Stella o enxerga quando age ou pensa cruelmente, mas o compreende sob algum pacto de negociação em suas cabeças e corações. A acolhida a Blanche coincide com a gravidez do primogênito do casal. A ação transcorre justamente na gestação, paralela a atos de desesperança como um estupro, ápice dos ataques de Stanley a Blanche.

O diretor diz que sempre lhe incomodou a sensação de que Stella abandona sua irmã, transmitida em boa parte das montagens a que assistiu. “Como pode sonegar o papel da irmã e dar o papel principal a esse cara?”, cutuca o patriarcado perpétuo.

De sua parte, escolhe investir na margem de ambiguidade, de bipolaridade, como enraíza ao escalar Marcos de Andrade para a atuação de Blanche. “Você quer ver essa peça de uma maneira louca? Então veja como se ela fosse um travesti em cena. Eu não consigo ver, eu choro. Por que a gente chora sendo com o travesti e com a mulher, não?”, pergunta, perdendo a chance de usar o artigo feminino para travesti e parecendo indagar mais a si do que ao interlocutor.

Antunes assume as complexidades da criação que burilava desde novembro de 2014, às vezes enveredando por outros processos na característica ciranda de experimentos até que um deles ganhe sopro (cogitou, investigou e chegou a ensaiar projetos em torno do Oriente Médio, provisoriamente batizado Irã; da heroína francesa Joana D’Arc, canonizada; e do texto Na solidão dos campos de algodão, do também francês Bernard-Marie Koltès). “Procuro criar em Blanche um terreno dúbio para que o espectador deixe voar os seus morcegos míticos”, afirma. No pêndulo “é ou não é”, projeta um ator afastado. “Cadê o realismo? É épico ou dramático? Tudo que cria dúvida me interessa.”

Até aqui, as falas de Antunes equivalem a um prólogo. Ele não expressa maiores formulações sobre Blanche, que compreende dois atos e intervalo de cerca de cinco minutos. Prefere que a entrevista seja direcionada à roda de atores e assistentes em torno da mesa, a juventude que o move. Gesto coerente com quem deliberou certa autonomia aos atores e aprendizes (dramaturgia, encenação, espaço cênico, etc.), assumindo-se coordenador em vez de diretor efetivo nos 13 anos de composições despojadas para a série Prêt-à-porter (1998-2011), que compreendeu pelo menos dez edições com três cenas curtas e apartadas, apresentadas em sequencia.

Retirando-se do ambiente que mais lembra um ateliê de cenografia e de figurinos, no sétimo andar da unidade Sesc Consolação, onde funciona o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT/Sesc, ainda assim sentimos Antunes Filho a nos rondar. Uma escuta atenta aos discípulos e à gestação do espetáculo que estreou em 23 de março, na sala de ensaios ao lado, de pé-direito alto e ocupada integralmente para envolver público e atores na atmosfera de Blanche. A produção acaba de anunciar a extensão da temporada até 1º de outubro. “Eu gosto muito deste trabalho. Ele é estranho, inclusive para mim”, afirma o homem de teatro que retornará à conversa vez ou outra, sagaz.

Os dois encontros ocorreram a poucos dias da estreia. Participaram deles Marcos de Andrade (intérprete de Blanche), desde 2005 nas fileiras do CPT e do Grupo de Teatro Macunaíma, permitindo-se janelas para um filme ou mesmo montagem de outro núcleo, como em Karámazov (2014), com a Cia. da Mentira, encenação de Ruy Cortez. Felipe Hofstatter (Stanley), egresso do CPTezinho em 2010, o curso de introdução ao método do ator. Emerson Danesi, provavelmente o criador mais cúmplice da arte e do pensamento de Antunes, acompanhando-o nas últimas duas décadas como ator, diretor, produtor e assistente de direção. A última função dessa vez é assumida por Francieli Fischer, que também participou da roda ao lado de Thiago Brito, doutor em teoria geral do direito e encarregado das pesquisas conceituais que nortearam Nossa cidade e Blanche.

Não estavam presentes, mas tangenciaram os diálogos, pelos papeis basilares, a atriz Andressa Cabral (como Stella), que manteve longo vínculo com a Companhia de Teatro Os Satyros (2007-2013), tendo passado pelo CPTezinho (2010) e incursionado pela Cia. de Dança Siameses, do coreógrafo Mauricio de Oliveira (2013). E o ator Alexandre Ferreira (Mitch, o pretendente de Blanche), que retorna ao núcleo artístico após curto período no curso do centro de pesquisa em meados da década de 1990.

Inês Correa

Inês Correa Felipe Hofstatter e Bruno Di Trento: machismo latente em cena

Emerson Danesi– [para o repórter] Você sabe um pouco da história, das jornadas do CPT, a cabeça inquieta, borbulhante do Antunes, agora envolvido nessa inspiração em Tennessee Williams, Blanche. Ele coloca um ator, um homem, fazendo esse personagem. Tocando muito sensivelmente a questão de gênero. Não chega a ser uma discussão.

Marcos de Andrade – Ela se tornou uma sugestão, antes era um pressuposto estético, tinha a influencia do Kazuo Ohno num primeiro momento. E acho que a questão se tornou forte para o Antunes durante o processo, fomos atrás disso.

Danesi– Ele retoma o fonemol, tira a palavra. O fonemol não estava no início, ele faz parte dos processos criativos como um procedimento. O espetáculo A pedra do reino (2006), por exemplo, a gente ensaio inteiro em fonemol e só depois trouxe para a língua portuguesa. Foi assim também com Policarpo Quaresma (2010). O fonemol funciona com abertura de repertório sonora e técnica para o ator, de sonoridades que estão ligadas à sensação, aos sentimentos, a esse ar, ao espírito da coisa. Esse exercício tirava a palavra de sua possível racionalidade, de sua objetivação em cena,para mergulhar e devanear em outras esferas.

Thiago Brito– Tem muito a ver com as discussões que ele tem quase todo dia: para onde está indo a dramaturgia hoje? O texto inspirado em Tennessee Williams em fonemol tem a ver com o momento de crise que a gente vive. E o teatro tem muito disso, de traduzir coisas ou temas que já existem e colocar em outra linguagem para ver o que acontece.Quando ele coloca um espetáculo inteiro em fonemol, em que a palavra é importante o tempo inteiro, ele está discutindo um pouco o lugar do teatro hoje. Que tipo de relação se estabelece entre quem faz a experiência num espaço e quem está dividindo esse mesmo espaço com ele, que são os espectadores.

Teatrojornal – E numa conformação de espaço mais íntima, como se colocasse todos no mesmo plano.

Danesi – Uma mesma luz branca, não se usa refletor, tudo isso para não ter essa divisão do que é espaço cênico e plateia. Todo mundo numa sala de ensaio, no mesmo ambiente. O Antunes pretende também que cada um da plateia faça a jornada interna e construa sua dramaturgia. Ele tem usado muito a imagem do DJ, de pegar os estilhaços das coisas e construir uma obra. O público também vai ser um artista no sentido de corresponsável pela dramaturgia. Uma peregrinação interna juntamente com os indicadores que vão abrindo o imaginário, e todos entram nesse frequência criativa simultânea.

Andrade– Toda a discussão dos últimos 20 anos quanto ao teatro pós-dramático, pós-contemporâneo, que é da relação do público com o espetáculo, do espectador ser coautor, acho que ele tenta colocar aí.

Brito – Estamos pensando muito em como receber essas pessoas que serão partícipes da obra. Estamos muito conectados e às vezes encaramos o teatro como um público consumidor. A gente está tentando resgatar um pouco do teatro de quadra, de sala de aula, debaixo da escada, entre amigos, os filhos que às vezes faziam alguma coisa para os pais em casa. Enfim, o que está nessa origem, nesse encontro em que algumas pessoas fazem e outras se dispõem a assistir.

Teatrojornal – Um dos desafios para as artes hoje é a disputa pela atenção, o silêncio, a concentração. “Você está aqui, presente?”. O teatro carece desse lugar, dessa dimensão espiritual que pontuou algumas vezes a trajetória do Antunes.

Andrade – Tem uma dimensão espiritual mesmo. O fonemol, para ele, é uma abertura a outras camadas. Tanto do ponto vista estritamente teatral, porque quando você constrói a cena em fonemol não o faz com a coisa da palavra, a perspectiva sua é a da plateia e isso muda o modo de operar. O que se vê e se ouve é o que se vai dizer e não o que significam as palavras. Ele quer causar um pouco isso na plateia.

Inês Correa

Inês Correa Andrade oscila masculino e feminino

Antunes Filho – [Entra na sala] Eu ditei uma frase para ela escrever [aponta para Francieli]. Acho importante [faz um gesto para a assistente ler o papel].

Francieli Fischer– [Lê] “Blanche não é louca. É apenas uma pessoa delicada e sensível que é violentada por uma sociedade cruel. Por isso, transtornada, pode parecer louca”.

Antunes–Dizer que ela é louca é reacionário. Aquilo que não serve para a sociedade manda para o hospício, como dizia o Foucault. Você acha louco o Tennessee Williams pondo a língua para a fora? É natural. Tudo que foge ao machismo é louco. [Sai]

Brito– O trabalho dele de todos esses anos, em cima do trabalho de ator, da técnica, da voz, esse espetáculo também representa uma continuidade do método, mas com desdobramento. A cada trabalho ele vai apurando. Aqui, desde o princípio, até o fim, ele ficou focado no trabalho do ator. Daí essa opção mais despojada, como na época do Prêt-à-porter, o foco no ator. A iluminação é ambiente, o texto em fonemol, acontece na sala de ensaio.

Danesi– Ele brinca que é uma sala de ensaio imitando outra sala de ensaio. Claro que o Zé Anchieta [cenógrafo] vem e ajusta, mas a ideia é catar as coisas do CPT para ensaiar. Um ensaio aberto que vai receber a plateia. Estamos processando algo, tem muito esse caráter, apesar de estar fechado, marcado, conduzido, elaborado, mas com essas aberturas, brechas.

Andrade – E não tem um texto que se repete, um som, a não ser uma coisa ou outra.

Teatrojornal– O fonemol é um estado permanente de improviso?

Andrade– O fonemol é um estado permanente de improviso no sentido em que você usa um vocabulário que você defendeu e ganhou. No entanto, as cenas estão todas estruturadas e são repetidas todos os dias.

Teatrojornal – Qual a relação com o ar condutor? O que significa isso?

Andrade–Tem um aspecto técnico da respiração que é o corpo no espaço. O corpo respira e é resultado da maneira como esse ar vai se manifestando. Tem uma coisa muito importante para o Antunes que é a passagem livre do ar, digamos assim. Quando você interpreta é como se fosse dois. Tem um que sabe o local onde vai colocar as coisas, aqui, e outro que se deixa levar no ar. Você não pode ser esse um que descuida das questões da maneira como aquilo deve ser lido pela plateia e, ao mesmo tempo, você não pode ser só o cara que faz a leitura correta para a plateia. Então existe uma sensação, que é o ar que está aqui, enquanto explico a você, o ar que respiramos agora, e existe outra coisa que é alguém que tenta, digamos, encaminhar esse ar da maneira mais correta. Antunes fala que tudo é ar é no sentido de que todas as falas são sensações. Mas essa sensação não está solta: você se deixa levar livremente por ela por meio de outro mecanismo. Não é tudo previamente calculado.

Francieli– No fonemol, isso fica claro para entender por meio da sensação: o sentimento que você está na cena pode chegar a ser próximo, mas o seu vocabulário nunca vai ser.

Andrade– Que é a velha história do falso naturalismo que o Antunes fala. Ele serve para você fazer com que o ar correto… Você finge o sentimento, não é o sentimento real, mas ele passa por você. Se você vai ao sentimento real, do ponto de vista muscular, acaba não passando, vira só ansiedade.

Brito– Quando a gente pega o texto que o Antunes escreveu para o Prêt-à-porter, lá atrás, ali tinha uma coisa forte em ver o ator como respiração, como ar. Tem a ver com essa coisa humana ou orgânica que vai dar um pouco o falso naturalismo.

Danesi –O Antunes usa muito uma imagem. É como se tivéssemos dois canais de ar. Um que é o teu real, aqui, orgânico, vivendo, respirando, pois precisamos do oxigênio. E existe o outro ar que já é a criação, a personagem, a sensação, a metáfora. É quase como se fosse outra respiração que vem junto com a sua respiração, outra respiração artificial, que é o estado da arte.

Andrade– Seria como um grande pintor. Ele possui a técnica, sabe como colocar, mas há outro nele, a coisa da sensação, da pulsação que o diferencia de um pintor dotado apenas de técnica. Essa peça, dentre as que já fiz com o Antunes, é a que o jogo desponta mais em primeiro lugar. Não há um ator ou outro, mas a inter-relação.

Inês Correa

Inês Correa Andressa Cabral é Stella na peça de Tennessee Williams

Teatrojornal – O texto de Um bonde chamado desejo foi adaptado?

Brito – Ele pegou o texto do Tennessee Williams, fez uma tradução à adaptação, recorrendo ao inglês, passando cena por cena, adaptando em português, o que deu um pouco o viés. Ele sempre faz isso, um jeito de adaptar para saber o porquê de querer montar aquele espetáculo. Já na adaptação ele tirou cena, fez alguns ajustes, passando depois a trabalhar com o elenco sob o fonemol.

Andrade – E quando você trabalha sob o fonemol você refaz tudo. Tem cenas que caíram de novo. A linguagem do teatro tem que dizer, não dá mais para falar por meio da palavra, ela praticamente não existe mais em Blanche. Havia diálogos que já não diziam, restaram justamente as cenas que comunicavam com o público. Ele refez a dramaturgia em cima desse equilíbrio.

Brito – Tem uma coisa interessante ligado a esse aspecto dramatúrgico. Cada espectador vai receber no início uma espécie de resumo, como se fosse um programa de ópera. Porque a gente tem públicos diferentes: gente que conhece bem a peça e gente que não ter a menor ideia. A pessoa lê e vai para a experiência.

Francieli– É quase como uma escolha. Se a pessoa é mais racional e precisa desse texto para se localizar, é um tipo de espetáculo, ela quem vai fazer. Se a pessoa quer levar pela imaginação e ir só pelo que está chegando, é outro espetáculo. Dois caminhos.

Teatrojornal – Os personagens principais estão mantidos. Antunes fala muito da valorização da Stella. Com se dá isso?

Brito– Em alguns textos ou entrevistas do Tennessee que encontramos, ele costumava dizer que essa era uma história de duas irmãs. E a gente achava que isso não estava tão evidente. E outra coisa que ficou muito marcado foi o filme, com Marlon Brando fazendo Stanley e puxando tudo para ele, genialmente, mas aqui o Antunes está atentando a outros aspectos.

Andrade – O Antunes criou um equilíbrio dos personagens fora dessa coisa que se tornou meio inconsciente, fora da imagem que o filme criou.

Teatrojornal – Houve alguma pesquisa em termos de gênese para a Blanche, nos moldes das peças curtas do Prêt-à-porter em que o ator falava ao público algum aspecto da biografia e da situação a ser apresentada?

Andrade – Tem um desenho de cena… O Antunes adora fazer. Você não fala, mas cria outros paralelos, cria o passado sem precisar afirmá-lo. Ele buscava uma imagem das duas irmãs que desse conta de algo que se foi, de uma tentativa de…

Teatrojornal – Fiquei pensando nas formas de violência que Stella e Blanche sofrem, do assédio moral, da agressão, do estupro. Parte das sociedades vem discutindo o feminicídio, é um tema urgente. O espetáculo acessa essa questão contemporânea?

Andrade – É uma questão importante, o Antunes toca nela todo dia. A violência contra aqueles que não se enquadram.

Danesi – Ao mesmo tempo, há a desestruturação desse eixo masculino, do patriarcado em ruína. Ao abordar o feminino, por contraste, a encenação coloca esse masculino em situação de dúvida, o que me instiga particularmente. É uma discussão mais ampla.

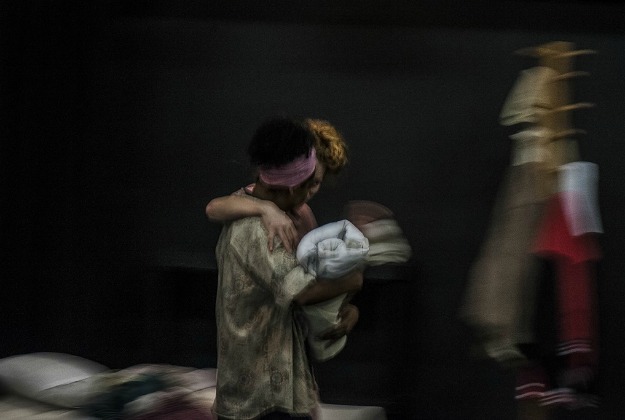

Evelson de Freitas

Evelson de Freitas Blanche e o jornaleiro de Luis Fernando Delalibera: mirada aos estranhos

Teatrojornal – Em Nossa cidade, era flagrante um sedimento da cultura norte-americana, o chamado american way of life. A pesquisa atual carrega alguma evolução daquela pesquisa temática?

Andrade – Ela aparece, sim, mas não é o foco.

Brito – Até porque, quando se vai para o fonemol, tudo se torna mais universal. Em Nossa cidade, de fato, os Estados Unidos estavam muito presente. No caso do novo trabalho, foi uma coincidência ter outro autor norte-americano no início do processo, que virou outra coisa.

Teatrojornal– Como vocês se apropriam da performance, dos deslocamentos que estão na própria condição da Blanche e de quem a interpreta, do masculino e do feminino? Há margem para vocês dançarem, vamos dizer assim? Enfim, como percebem o procedimento da performance à luz do CPT?

Andrade– Desde que a gente começou a estudar e pensar a questão da performance, para mim ficou muito claro justamente essa possibilidade de abertura. De não ficar mergulhado numa coisa só. É muito boa essa dubiedade, esse conflito de contextos. E a performance, de acordo com nossa visão, ao mesmo tempo em que nos permite calcar o pé no realismo, no dramático, para ter uma aproximação [com o público], ela pressupõe a crítica, traz revelações de maneira intencional, consciente. Isso permite uma possibilidade de jogo muito forte. Ao mesmo tempo em que precisa calcar muito bem, como disse, criar esse universo de intenções, de sensações, o performer vai lá e joga, vai lá e rompe com tudo, muitas vezes para evidenciar características decisivas.

Brito– O Antunes começou a falar muito em performatividade depois de decidir fazer a peça tendo um homem como Blanche. Na maneira de ele colocar as coisas, o travesti [surge] sempre entre uma imagem e outra, sempre em passagem, o que já era do raciocínio do diretor. Agora pouco, na sala de ensaio, ele falou uma coisa sobre o fonemol que achei incrível. Disse que, no fundo, uma fala em português deveria ser uma legenda, pois ela já é manifestação última dos impulsos, que já deveriam estar ali. Como no fonemol não tem a palavra em português, você vê ali praticamente só os impulsos. Algo como se o fonemol não existisse, não existiria a peça. Colocar-se à deriva, em desequilíbrio, já fazia parte de uma maneira dele ver a peça. Ainda que não tenha colocado o nome performance ou performatividade, acho que enquanto raciocínio isso já estava contido. Se você tira o idioma, resta escavar a peça, achar coisas que as pessoas ainda não enxergaram nela, para além de uma estrutura já estabelecida, da imagem pronta que se tem. Afinal, a gente está sempre vivo, se colocando o tempo inteiro.

O trabalho do Antunes é precioso porque tudo que ele fez, mesmo a partir do romance de 700 páginas, não importa, a alma da obra estava lá, viva, sem ser desmerecida

Teatrojornal– A noção de presença do ator e o trânsito pelo personagem, as passagens de contrarregragem, tudo isso aparece na Blanche e nos demais?

Brito – Na peça, todo intervalo revela um pouco o que é o teatro e depois volta à cena. Para além da Blanche e do fonemol, que já revelam por si mesmos o tempo todo.

Andrade– No trabalho mais técnico, nos últimos dias, o Antunes tem falado muito que se não houver jogo entre nós, não tem nada. Ritmo. A gente passou por uma porrada de fases, de estudar tudo, de fazer a peça com quase três horas, escavando todas as sensações. Essa fase passou, não interessa mais. Agora a camada é jogar. Você mostrar que pode se dar o tempo, sentir uma emoção e clarear, isso não interessa agora. Ou você se vê de fora, jogando com o outro, ou a peça não existe. A circunstância agora é uma tentativa de sair de você. Temos todos que nos colocar em situação. Em situação de realização.

Francieli – Ontem ele falou uma coisa muito louca, considerando que cada um passou pela fase de mergulho nos personagens: “A mim, plateia, não interessa o problema da personagem, mas o jogo daquele problema. Não interessa os problemas psicológicos de cada um neles mesmos, mas o jogo que isso proporciona para eu assistir”.

Andrade– Isso é se colocar na situação de jogo.

Teatrojornal– Uma situação como a do estupro, por exemplo, é algo claramente identificável, quem assiste visualiza um sentimento de rejeição, de atração, os aspectos mais dramáticos do texto. No imaginário brasileiro de hoje, isso é assimilável no contexto narrativo de uma novela, a ideia da fábula televisiva. Mas diante do material de uma obra clássica revisitada, o que vocês estão fazendo é descamar esse primeiro plano e convidar o espectador ao trabalho de participar ativamente.

Francieli – Esse “é e não é” surge muito em todas as aberturas. A partir do momento em que o público completa para si desde uma gaveta inexistente em cena, ele enxerga, ele se condiciona e assim vai completando a peça inteira. O público reage com o passado dele, com as emoções dele, com as vivências que ele quer ver e estão sendo indicadas.

Andrade– E com a completude do ator que não está pronto do começo ao fim da peça. Você não tem palavra decorada.

Brito– Se você pega o Tennessee, ele fica de certa forma dessacralizado nessa criação, porque vira um resquício, mas, ao mesmo tempo, através das situações, da estrutura no início, os atores e a plateia vão compondo múltiplas camadas.

Felipe Hofstatter – Parece que a palavra tem seu espaço diminuído. Isso é curioso, a palavra que a gente mais usa na tecnologia, hoje, diminui o espaço de comunicação, de troca. Isso mostra como o fonemol traz vida.

Francieli – Se você pega as palavras, elas estão esvaziadas de significados e sentidos atribuídos.

Brito – Essa questão racional, pragmática, objetiva, muito fechada, tudo isso sempre chamou a atenção do Antunes, ele sempre quis abrir novos espaços. Até a maneira que escrevemos, ele observa, será que não estamos sendo muito pragmático em falar sobre isso? Então, a gente fica realmente nessa questão de flutuação de todas as maneiras, para deixar as coisas em diálogo, em trânsito, em todos os sentidos.

Andrade– A gente calca muito nas relações, nas sensações, nos sentimentos, ao mesmo tempo em que conserva uma questão de jogo, de ação direta, que não necessariamente tem essa prisão psicológica. E aí você abre uma possibilidade de diálogo de performatividade, talvez.

Inês Correa

Inês Correa Vânia Bowê e Andressa Cabral: a vizinhança perscruta a ação

Teatrojornal– Assistindo ao ensaio, há uma ideia espiritual, um caráter transcendental para o espectador sentado neste espaço comum. Não exatamente uma aura, mas um campo de sensibilização na relação, na espacialidade. Um campo e imanência, talvez uma referência ao butô, nesse corpo masculino/feminino da Blanche no espaço.

Andrade– A personagem está num estágio que não é nem posterior, mas anterior a isso. Se considerarmos a condição de mulher, de negro, de transgênero, enfim, todos eles de alguma forma foram violentados por serem considerados inaptos.

Brito – Falando em Kazuo Ohno, quando ele surge com o figurino de Admirando La Argentina [1976], ele não é mais um homem vestido de mulher, que ser é esse?

Teatrojornal– Víamos na condição do bailarino japonês um corpo envelhecido, outra inadaptação às sociedades que ditam a juventude.

Danesi– A fluidez do Kazuo em cena é cara ao Antunes, essa busca de sensibilização, de sentidos sempre em primeiro plano. Inclusive, de maneira mais instintiva. A gente discute muito isso: até que ponto não estamos perdendo esse lugar de comunicação, de sensibilização direta, sem a intermediação do racional? São questões de força que atuam de maneira instintiva, inconsciente, sempre tangenciando o campo da arte. Quanto à aura que permanece, por mais que se dessacralize a obra, que se questione o Tennessee, que se desconstrua a estrutura original do texto, a essência do autor estará sempre lá. O trabalho do Antunes é precioso porque tudo que ele fez, mesmo a partir do romance de 700 páginas, não importa, a alma da obra estava lá, viva, intacta, em diálogo, sem ser desmerecida. Não se busca o novo desconectado daquilo que a própria obra traz em seu bojo.

Antunes – [Entra na sala] Alguma dúvida que possa esclarecer? Diversas pessoas vêm discutindo sobre levar adiante o cultural no teatro [conjunto de conhecimentos, informações e saberes adquiridos nessa lida]. Essa nossa busca vem desde o CPTezinho. Pelo menos tem sido uma das vias, já que está tudo acabando… [Oferece café, se retira da sala].

Andrade– Como criar a sensação do que é imaterial? O Tennessee tem muito essa imagem da memória que não é só factual, mas a que acopla outras e vira uma grande memória.

Teatrojornal– Um inventário.

Andrade– Como é aquela frase… Ele fala que quer escrever a realidade…

Francieli – Ele diz: “Sou o contrário de um mágico de teatro. Ele lhes dá uma ilusão com aparência de verdade. Eu lhes dou a verdade sob o disfarce agradável da ilusão”.

Andrade– Tem esse aspecto mágico. Como é que você lembra as imagens da infância ou as imagens criadas quando você era menino? Chega um momento que não tem como materializar mais. Quando a gente ensaiava as peças a partir do fonemol, Pedra do reino e Policarpo Quaresma foram erguidas assim, primeiro tinha o vínculo com o significado da palavra, que era retirado para dar mais liberdade, e em seguida a apropriação técnica para atuar. A ideia era preparar mesmo o elenco. Aqui, como não fora definido antes, mas durante o processo, deu margem a isso: que coisas estavam escondidas e o fonemol poderia trazê-las, potencializá-las? Dando valor aos objetos, por exemplo. A ideia dele é tornar tudo aquilo uma imagem da memória, por mais estranha que isso possa soar.

Teatrojornal – Soa epifânico.

Hofstatter – A questão muito técnica de desenvolvimento do fonemol deixa a gente mais livre de consonância, de sílaba, de intenção, de musicalidade, de colocação vocal. O fonemol traz isso de modo mais palpável para a gente como ator. Quando entrei e vi o seu uso pela primeira vez em ensaios, achava muito estranho, mas ao mesmo tempo eu entendia a circunstância geral de cada ação. Esse foi um primeiro lugar que começou a girar em mim como ator. No decorrer do tempo, você vê que a coisa vai indo para esse lugar de sonoridade, de forte depuração do imaginário, possibilitando outras vias de comunicação que são o cerne da poesia. O ator se depara com o infinito de possibilidades de composição.

Andrade– É rico o ideal técnico-poético de Antunes. De repente, tem um grave que é melhor ser usado no fonemol do que no português, que possa dar impressão de ser o registro perfeito de um lugar que está dentro, visceral, que permite a expressão correta daquilo.

Danesi– Como se fosse um instrumento musical. O som emitido te toca, te diz coisas que você não sabe exatamente, mas essa nota te invade. Essa música que chega antes do racional, da palavra. A preparação do fonemol é entender que música era essa, que sensações e notas seriam tiradas através de graves, agudos, ritmos, pausas e silêncios que chegariam antes da própria palavra, pelo menos era assim quando a gente treinava o fonemol antes de atingir a língua, a palavra. Daí a dimensão musical. Mesmo no espetáculo Blanche, com as intervenções, as trocas de cena, estamos navegando pela música o tempo todo, seja a musicalidade da voz seja o imaginário musical daquele momento, daquela região, enfim, você vai entrando em atmosferas o tempo todo. A voz é completamente isso na busca do Antunes. Ele diz que as palavras não são pedras, não podemos atirá-las à plateia. Elas têm uma fumaça, uma coisa que tem que ir abraçando o público. Há tempos isso tem sido uma busca árdua no CPT, passando pela localização da voz na tragédia. Uma busca real e constante.

Evelson de Freitas

Evelson de Freitas Blanche e Stella revolvem afetos

Andrade– É como num concerto de jazz animal. Você vê e ouve a capacidade do cara executar um período daqui até ali, fazer o diabo com o instrumento, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar em consonância, digamos assim, ainda que expresse dissonância. Não pode estar fora da música que os outros estão tocando, precisa haver um lugar comum. Mas nesse período, daqui até ali, ele pode variar do mais grave ao mais agudo na nota seguinte, ele vai, se precisar, e com uma capacidade incrível de equilibrar forma e conteúdo. É fascinante. Sem querer comparar, mas é que amo jazz, é uma delícia tentar fazer isso também.

Brito– Parece que vira uma partitura e cada seção pede mesmo uma performance, uma execução improvisada, impedindo cair numa coisa mecânica, o que a palavra às vezes possibilita, como o Emerson falava há pouco. Isso mostra como a palavra é viva, imantada. Ela comunica além do sentido. Como o fonemol serve a esse tipo de comunicação.

Teatrojornal– Francieli, você vê algum tipo de irradiação dessa performatividade para os demais elementos de cena? A não-literalidade?

Francieli – Essa ideia de ensaio foi muito presente. Os objetos realmente construídos ou adquiridos foram aqueles que não conseguimos achar no acervo do CPT, nos móveis que estavam aqui e reutilizamos. Isso também funcionou para o figurino. A prioridade era usar sempre o que tem, a partir dessa memória existente. Tanto o Zé [José Anchieta, ambientação] como a Telumi Hellen [figurinos] entraram nesse espírito com o máximo de simplicidade. Tanto figurino como o cenário, tudo ficou muito no precário do mínimo que diz muito, que dá abertura ao imaginário. Não havia muita preocupação em contextualizar época. Qual objeto proporciona uma abertura para a plateia viajar em seu imaginário? Temos demorado e trabalhado muito no sentido do figurino de cada um, mas sem fechar a percepção dos personagens. O Antunes foi testando isso, o que mais emanava, o que mais dava abertura. Às vezes ele dizia de um figurino: “É muito figurino de teatro, não é vida, calcado em algo antes de tudo isso”.

Andrade– Tem uma questão de gravidade, para ele. No sentido de que, para voar, é preciso estar sempre bem calcado. Se ficar apenas no sobrevoo, você não acha vetores de comunicação, fica abstrato. Precisa ser bem concreto.

Francieli – Nesta semana o Antunes brincou com a gente: “É necessário trampolim para fazer pirueta”. Tudo isso é trampolim, o cenário, o figurino.

Danesi– É isso de a luz estar presente em tudo, de não separar palco e plateia. É entrar num lugar onde tudo está acontecendo, os atores se trocando atrás [da arquibancada], tudo exposto, algo está se passando o tempo todo. Viajamos por uma experiência juntos, distinguindo as hierarquias de onde as coisas acontecem ou deixam de acontecer no espaço cênico e físico do CPT. Contribui muito ao espetáculo esses limites de jogo com a plateia, de interação para que cada um navegue por meio de seu repertório.

Francieli – Existem várias quebras. Se a plateia olhar para trás, depara com o ator se trocando, ou seja, isso está acontecendo agora, isso é teatro. O espectador olha e a gente mostra que é teatro o tempo inteiro, na contrarregragem, na quebra da entrada do performer. Por exemplo, em determinado momento a Blanche olha de fora de seu drama e parece comentar ao público: “Está vendo a minha situação…”. A luz não é apagada ao final do espetáculo e nem acesa no início. Ela já está.

Hofstatter– Ele sempre falava isso, de transmitir o ambiente de uma possível sala de ensaio, de uma conversa franca. Uma brincadeira solar, jovial mesmo.

Francieli – Se a magia está acontecendo é porque a plateia faz junto. O ator faz a parte dele e a plateia, a dela. Algo de fato está acontecendo por causa disso.

Antunes – [Entra na sala] Posso sentar? [Junta-se à mesa] Para aprender um pouco… [Risos]. Essa montagem é muito forte para mim. É uma ruptura total. É uma performance. O performer participa de uma ideia, mostra as duas coisas. O performer não é apenas um jogador. O performer é um revolucionário. Um enunciador, como no happening. Em tese, quando acontece o happening, no dia seguinte a cidade é outra, a sociedade já mudou. Happening para tocar violão, não, vira sarau [Risos]. As palavras têm de ter sentidos. É um perigo. O tema é muito performer.

Teatrojornal – Como foi sua introdução ao realismo e ao naturalismo na época em que iniciou no TBC, nos anos 50?

Antunes–De maneira objetiva, a escola romana do Damico [a Academia Nacional de Arte Dramática de Silvio D’Amico, por onde passou a maioria dos italianos que aportou em palcos brasileiros] cheirava a perfume do Actor’s Studio [associação norte-americana de atores profissionais fundada por Elia Kazan e outros na década de 40]. Toda aquela geração de diretores, [Luciano] Salce, [Adolfo] Celi, [Flaminio] Bollini, veio para cá já com certo gosto, mas sem fazer exatamente o Actor’s Studio. Já não queriam fazer à antiga, quando tinha até a figura do ponto [auxiliar oculto incumbido de, em caso de branco, assoprar a fala aos atores que não se davam ao trabalho de decorar o texto]. A Cacilda fazendo Anjo de pedra foi uma das melhores coisas que vi dela, era ótima. Nossa Blanche é fim de etapa, prenuncia outra era. Como se o modernismo se despedisse. A morte do cisne é a dele, dela, que gosta de teatro, de fantasia, de tudo isso. Mas esse tempo já se foi…

Teatrojornal – E como é o convívio de vocês [para os atores e assistentes] com o Antunes, dono dessa linha de tempo de mais de seis décadas de teatro?

Antunes – Bem, eu vou sair daqui de novo, jogaram pedra, fiquem à vontade [Risos].

Andrade– Cara, eu não me esforço muito para concordar com ele, não. Estou no CPT há dez anos. Aqui tem muito isso, existe uma questão de identificação. Ninguém fica aqui sem estar identificado, não é fácil. Desde que vi Medeia (2001), foi a peça que me deixou doido. Se você está aqui, é porque compactua dessa visão de mundo.

Danesi– Há uma sintonia. Quando a gente chega aqui em busca de algo, mas ainda não sabe o quê, vai experimentando coisas, depois sai, vai para outro lugar. Parece que nunca liga alguma coisa. Aí, de repente, conecta. Acho que é por aí. Acho que é mais uma conexão de sensibilidade mesmo.

Andrade– Isso que você falou no início, do fonemol irradiar para toda a montagem, tem a ver com isso. Na verdade, você tem uma coisa espiritual, daquilo que você entende do porquê faz teatro e do porquê está no mundo. Em última instância, tem a ver com isso. Por que Antunes fica um ano e meio ensaiando uma peça? Eu saí daqui, fiz peças mais rápidas e voltei, e fico me perguntando. Como a paciência e a camada do tempo dele vão dando outras sensações que você não supunha existirem. Essas coisas não podem ser impostas, previstas ou identificadas de maneira muito objetiva. Quando você não quer é que elas aparecem. Só o tempo dá isso. O tempo é uma dádiva. Enfim, eu me sinto bem, é como eu quero ser para sempre. Trabalhar. Quanto ao resto, tem coisa que ele gosta e eu não gosto, e tem coisa que eu gosto e ele não gosta.

Francieli – A sensação é de que [o trabalho] é muito calcado numa profunda busca, numa inquietação do que para ele faz sentido. Isso contagia a gente. É uma crítica pela crítica, ele se autocrítica o tempo inteiro. Ele se questiona, nunca diz simplesmente que é isso ou aquilo. Pode ser que esteja tudo errado. Essa insegurança permeia a criação do espetáculo o tempo todo, nos caminhos que por enquanto ele e a gente acreditamos. Acho que a felicidade está realmente em encontrar pessoas dispostas a perceber da mesma forma. Não tem certo ou errado. Ele vê mais a busca, o que está motivando, do que o resultado em si.

Hofstatter– A gente compartilha muito dessa mesma utopia. Vejo essa questão dele como formador. Antunes sabe conduzir e quebrar, fica claro esse lugar de educador ao longo do tempo, mostrando caminhos na formação artística e cultural.

Andrade– Mas ele indica um caminho com substância, dizendo: “Você tem que ser o seu dom”. Nessa peça, até mais do que nas outras, pela quantidade de personagens, o elenco todo está integrado. Sinto muito isso. É difícil ele chegar e mandar: “Executa assim e assim”. A melhor coisa para ele é quando o cara acha o caminho, mesmo que seja diferente daquele que intuiu.

Danesi– É difícil você ter um lugar. Difícil justamente pela simultaneidade de criar com responsabilidade e com liberdade. É terrível, mas ao mesmo tempo é libertador. Se a gente pensar nos 13 anos do Prêt-à-porter, em que a criação era dos atores e se estabelecia um diálogo artístico com Antunes, a partir do momento em que você apresentava um esboço de cena, você dialogava artisticamente com o cara. E a gente falava a respeito de procedimentos daquela criação. Era um privilégio.

Teatrojornal– E ele se colocava num estágio recuado, como coordenador.

Danesi– E sendo quem ele é.

Andrade– Isso que ele fala aqui: “Acho que estou preocupado com daqui para frente”. Isso é absolutamente real, cara. O Antunes acha que tem uma função, uma responsabilidade com o teatro que está por vir, e que cada um tem. O problema dele com o teatro, se bom ou ruim, é que na verdade ele não vê muita gente responsável no sentido de que a arte é feita para o que vem.

.:. Leia as críticas de Ferdinando Martins e Valmir Santos escritas a partir de Blanche.

Ficha técnica:

Autoria: Tennessee Williams

Encenação: Antunes Filho

Assistente de direção: Francieli Fischer

Com: Stella Prata (Eunice), Vânia Bowê (vizinha), Felipe Hofstatter (Stanley), Alexandre Ferreira (Mitch), Luis Fernando Delalibera (Pablo), Andressa Cabral (Stella), Marcos de Andrade (Blanche), Bruno Di Trento (Steve), Luis Fernando Delalibera (jornaleiro), Antonio Carlos de Almeida Campos (médico), Guta Magnani (enfermeira)

Diretor de palco: Luis Fernando Delalibera

Figurinos: Telumi Hellen

Assistente: Tainara Dutra

Adereços: Clau Carmo

Costureira: Noeme Costa

Ambientação: José de Anchieta

Assistente: Emerson Mostacco

Cenotécnico: Fernando Brettas

Trilha sonora: Raul Teixeira

Sonoplastia: Lenon Mondini

Iluminação: Edson FM e Elton Ramos

Produção executiva: Emerson Danesi

Preparação de corpo e voz: Antunes Filho

Programa: Ricardo Muniz Fernandes e Érico Pereira

Fotos: Inês Correa

Pesquisa: Thiago Brito

Assessoria de imprensa: Marina Reis

Agradecimentos: Klaus Kühn e Marichilene Artisevskis

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.