Reportagem

A reatividade como mecanismo de defesa vem dando lugar ao ato criador por essência em tempos de guerra anticultural no Brasil. Artistas, produtores, estudantes, pedagogos, gestores e demais sujeitos em diferentes áreas de expressão articulam modos mais horizontais, inventivos e politicamente perspicazes de confrontar o autoritarismo de Estado.

Mobilizações ocorridas em São Paulo desde o final de 2019, ao ar livre ou em espaços culturais, sinalizaram procedimentos mais inspiradores na hora de pensar, organizar e articular poeticamente ações e discursos contra o estado de coisas. Afinal, quem atua junto às ciências humanas possivelmente tem amigos ou familiares com transtornos de somatização diante das medidas desse governo doentio que mina os direitos sociais e põe a democracia em risco. Daí redobrar resistências físicas e psicológicas para ir à luta.

O Teatrojornal acompanhou a retomada do projeto Teatro, Vinho e Pensamento, em dezembro, na sala Gianni Ratto do Ágora Teatro, e a primeira reunião com vistas à Semana de Arte contra a Barbárie, em janeiro, um café da manhã realizado no jardim da Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Gregário por natureza, o meio teatral teve envolvimento significativo nessas ações. Ambas contaram com participantes que testemunharam o movimento Arte contra a Barbárie, na virada da década de 1990 para a de 2000. Sintomático que o antônimo de civilização seja evocado para ilustrar com precisão o nível de confrontação à cidadania nos dias e nas horas deste 2020.

Entendo o pavor gerado pela sequência de crises, mas não podemos entrar em colapso. É importante juntar pessoas que aparentemente não se juntavam tanto, isso nos fortalece. Para cada ação de ‘desafirmação’, a gente afirma algo. Atacam Paulo Freire, a gente afirma Paulo Freire. Atacam Fernanda Montenegro, a gente afirma Fernando Montenegro

Marcelino Freire, escritor

Os grupos signatários do primeiro manifesto do Arte contra a Barbárie defendiam a “ideia de uma prática artística e política que se contraponha às diversas faces da barbárie – oficial e não oficial – que forjaram e forjam um país que não corresponde aos ideais e ao potencial do povo brasileiro” (7/5/1999).

No livro A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas públicas para a cultura: os cinco primeiros anos da Lei de Fomento ao Teatro (Cooperativa Paulista de Teatro, 2008), os pesquisadores Iná Camargo Costa e Dorberto Carvalho escrevem que os coletivos começaram a se reunir periodicamente para discutir os rumos gerais da cultura e logo perceberam a necessidade de entender criticamente os mecanismos políticos e ideológicos que levaram à drástica redução dos orçamentos do Ministério e das secretarias de cultura. O desafio número um, então, foi “estabelecer uma disputa do pensamento sobre arte e cultura, assim como delinear um horizonte de busca de espaços para a manifestação cultural contra-hegemônica”.

Ao elaborar verbete sobre o movimento para a Latinoamericana: enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe (Boitempo, 2006), Iná anotou: “Tratava-se de assegurar pelo menos três desafios. Primeiro, a simples sobrevivência física e organizada de grupos teatrais constituídos por pessoas que, entre outras razões elementares, como a vontade de fazer arte e não mercadoria, juntaram-se por não haver outras alternativas; segundo, enfrentar e, se possível, quebrar a ditadura do pensamento único sobre o papel do Estado em relação à cultura e, portanto, sobre as leis de renúncia fiscal, também chamadas de ‘incentivo’; e, terceiro, como consequência do segundo ponto, avançar no debate sobre a função da arte”.

Ontem, como hoje, a consciência histórica do momento se impõe. Vinte anos atrás, especulava-se acerca da importância ou desimportância do teatro que se fazia, em franca oposição à mercantilização. A reflexão foi tão produtiva (e propositiva) que abriu caminho para criar condições políticas e viabilizar a aprovação do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Desde 2002, e a cada ano, pelo menos 30 coletivos obtêm recursos para a manutenção do trabalho de pesquisa, lei inédita e que infelizmente não foi implantada em outra localidade do Brasil.

No presente, a urgência ganha contornos menos autorreferencias à cultura do teatro de grupo. Pede outros modos de insuflar o imaginário a partir de distintas formas de intervenção sobre a realidade.

Realizado na noite de 18 de dezembro de 2019, o encontro Teatro, Vinho e Pensamento atraiu cerca de 50 pessoas ao redor de uma extensa mesa disposta no espaço cênico do Ágora. A maioria inclinada ao campo progressista no espectro político e à perspectiva humanista da vida. Uma das questões subjacentes ao tema “O que esperamos de 2020 e o que 2020 espera de nós” referiu-se à ausência de artistas e intelectuais negros, bem como ao predomínio da faixa etária entre a maturidade e a velhice. Diagnóstico que pode ser estendido às ausências indígenas e de diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero.

O escritor Marcelino Freire observou que a ausência de representatividade pressupunha a necessidade de mais participação de negros e negras, apesar de reconhecer parcerias artísticas, reflexivas e formativas recentes do Ágora Teatro, que completa 20 anos, com criadores como o rapper e mestre do freestyle Max B.O. e o Grupo Clariô de Teatro. “É preciso que nos articulemos para incluir, o que implica questões éticas e étnicas. E como a gente faz pontes? Exatamente segurando um na mão do outro”, disse. A cenógrafa Sylvia Moreira, responsável pela casa ao lado do ator Celso Frateschi, reforçou que estendeu o convite a artistas negros.

Freire lembrou que as periferias onde mora parte expressiva da população afrodescendente há muito enfrenta crises em diferentes planos da existência, ao contrário da maioria da classe média presente naquela noite, às vésperas do Natal. E a despeito disso, ele ressalta, essas comunidades têm feito ações eficazes envolvendo sarau e slam (leiam-se poesia, prosa, música e um pitado de performatividade). “Entendo o pavor gerado pela sequência de crises, mas não podemos entrar em colapso. É importante juntar pessoas que aparentemente não se juntavam tanto, isso nos fortalece. Para cada ação de ‘desafirmação’, a gente afirma algo. Atacam Paulo Freire, a gente afirma Paulo Freire. Atacam Fernanda Montenegro, a gente afirma Fernando Montenegro.”

Ex-gestor público de Planejamento em Santo André, Antonio Carlos Lopes Granato chamou a atenção para outro aspecto: “Precisamos viver o movimento de transição geracional. A gente olha para esta sala e o que não falta é cotonete, cabeças brancas. É um baita desafio”, afirmou.

Situadas as causas identitárias e de representatividade, candentes, os discursos centraram na tentativa de analisar a conjuntura brasileira. Aliás, o informe da atividade pelos anfitriões do Ágora, via WhatsApp, era dedutivo: “Se não estivéssemos juntos teria sido muito mais difícil”.

“Não tem fascismo sem assassinato da memória. O ímpeto assassino não está acontecendo só no Brasil. Há um trabalho intencional de destruição das memórias coletivas, de setores da sociedade, de luta, de acúmulos, de conquistas que são partes integrantes do resultado que estamos vendo hoje”, afirmou a arquiteta Clara Ant.

Boliviana radicada no Brasil, participante da fundação do Partido dos Trabalhadores, ex-deputada estadual e atuante nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, Clara reconhece a enormidade dos desafios, bem como as dificuldades de se enxergar o novo à frente, de responder orgânica e filosoficamente a acontecimentos impensáveis após a redemocratização na metade dos anos 1980. “Os fatos requerem uma mobilização mais consistente. A ação política foi desmontada ideologicamente. A política tem que ser resgatada como ação dos seres humanos, da sociedade em busca de realizações mais ou menos felizes, não importa quais.” Ela observou que naquela mesma noite acontecia o ato “Lula Abraça a Cultura” no histórico espaço do Circo Voador, no Rio de Janeiro.

No teatro que eu faço o público sempre foi mais fundamental do que qualquer outra coisa. Para mim teatro não é aquilo que eu trago para ele, público, mas pretexto para aquilo que acontece entre nós

Tiche Vianna, diretora teatral

Diretor do Grupo Redimunho de Investigação Teatral e presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, Rudifran Almeida Pompeu corroborou Clara Ant no tocante à desconstrução da política: “Tenho 52 anos e há pelo menos 30 escuto dizer que político é ladrão, que não vale nada e que política não se discute. Essa criminalização da política não vem de agora. Basta lembrar as atuações da Rede Globo, das igrejas neopentecostais que hoje chegam no campinho de futebol do bairro. Não à toa o principal relator da cidade de São Paulo é bispo, o Atílio, da Igreja Universal do Reino de Deus [vereador Atílio Francisco, do Republicanos, à frente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara]. Ele me disse: ‘Rudi, você sabe que não preciso do seu voto e nem dos votos dos artistas. Tenho 20 anos de militância na Igreja Universal. Tô com vocês porque gosto da cultura que vocês fazem, mas não preciso de vocês’. Esse lugar é complexo. Difícil mudar o sistema de fato. A gente, por exemplo, não discutiu o Movimento Passe Livre desde o que aconteceu em 2013. Devia debater aquela surfada que o fascismo deu ali, que não permitia as bandeiras dos partidos nas manifestações”.

Para Pompeu, é importante compreender e fazer uma análise conjuntural do momento. “Tenho ido a vários fóruns, há vários lugares, e essas conversas têm acontecido. Não há desejo de levar conhecimento, de passar bastão, mas de realizar uma construção conjunta. Por outro lado, discordo do Marcelino. O movimento na periferia ainda é pouco. Ele existe, é potente, mas curto para o tamanho da cidade. Debater aqui é muito tranquilo, quero ver a gente discutir com cachaça lá na Vila Anastácio [centenário bairro outrora fabril da zona oeste]. Esse que é o nó. A mentira que veio pelo sistema, como falado aqui, desestruturou e se instalou como narrativa: ‘PT é bandido, Lula é ladrão e político não presta’. Torço para que esse quadro mude, senão vamos entrar num modo de suspensão. Os integrantes do meu grupo se encontravam de segunda a sexta-feira, tinham maior tesão. Hoje, só nos reunimos às segundas-feiras porque os caras não têm mais dinheiro para pegar ônibus. O que a gente faz com isso depois que a gente sai daqui?”.

O jornalista Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicações e Arte da USP e autor de Existe democracia sem verdade factual? (Estação das Letras e Cores, 2019) lembrou que em breve será publicado o livro em torno do Ciclo de Conferências Mutações, cuja 32ª edição, no ano passado, abordou o tema guarda-chuva “Ainda sob a tempestade”, que analisou a voga do fascismo no planeta.

Bucci aproveitou para evocar outra leitura recente, Ação e a busca da felicidade, da pensadora alemã Hannah Arendt (1906-1975), livro organizado e traduzido por Heloisa Starling (Bazar do Tempo, 2018). A edição reúne quatro ensaios escritos em diferentes momentos de sua trajetória e que têm como principais temas de análise a liberdade e o exercício da política.

“Hanna Arendt diz o seguinte. Existe uma liberdade privada, que é negativa, que só existe porque estão negados os espaços de intervenção de autoridades externas sobre mim. E existe uma liberdade pública, que é afirmativa, que ocorre quando eu exercito a minha liberdade em relação aos meus pares ou em relação aos outros, aos semelhantes ou diferentes. Existe nexo entre essa liberdade pública, cuja expressão mais forte talvez seja a liberdade de expressão, de reunião – olha que coisa – e uma felicidade pública que só aparece na ação, quando nos mobilizamos e estamos em ação. Existe uma felicidade que eu sei que todo mundo está experimentando aqui nesse exato momento”, argumentou.

Pouco antes, Frateschi havia se perguntado: “Será que a gente tem uma visão de felicidade ainda muito infantil quando prevê uma mudança no sentido de que ainda estaremos felizes? Será que não deveríamos nos esforçar um pouco para redimensionar? Será que a frustração, a infelicidade, o rancor e tantos ressentimentos são gerados exatamente porque essa expectativa de felicidade está mal dimensionada, ou mal equacionada? Eu aprendi que o processo contraditório é permanente”, afirmou.

A poeta, crítica e professora de literatura da UFSCar Diana Junkes disse que essa questão é resultado de uma dialética. “Numa primeira instância tem uma sociedade que prega a felicidade. Qualquer tipo de tristeza ou frustração é ruim. Os casos de depressão aumentam e as pessoas demoram a procurar tratamento por vergonha. É obrigatório ser feliz 100 % do tempo. Elimina-se um componente essencial que á frustração: a gente só consegue perceber a felicidade porque houve uma frustração superada. É impossível superá-la sem uma dimensão ética de uma sociedade mais igual, em que haja mais participação, do negro, de todas as minorias que não são minorias efetivamente. Esse contexto impacta na arte porque a arte não traz diretamente felicidade, embora possa… A expectativa que se tem da arte, muitas vezes, é de que ela traga felicidade, mas não necessariamente. O estado de felicidade que a arte possa ter proporcionado em pontos que a gente está levantando aqui tem a ver com uma construção de sociedade que é dinâmica, feliz e triste. Essa ideia de felicidade é infantil, irrealizável, portanto, só aumenta a frustração. E se a arte não mostrar isso, a dor, a superação disso ou o lirismo… Seu papel é esse”, examinou.

A atriz e diretora teatral Tiche Vianna considerou que a felicidade é irrelevante, “porque um estado que pode ser passageiro”. Preferiu versar sobre como cultivar a potência no cotidiano e compartilhar resoluções aplicadas no Barracão Teatro, grupo e espaço que fundou em Campinas em 1998 com o ator e palhaço Esio Magalhães, ambos dedicados à investigação, criação e apresentação cênica.

“Tem uma questão fundamental que se revelou para mim depois de tudo que aconteceu desde 2016 e me atingiu profundamente: o que me potencializa e o que me despotencializa? Percebi que tudo que aconteceu me despotencializava por me dar conta concretamente de quem somos nós enquanto cultura, enquanto nação. Enquanto pessoas, somos tão maravilhosos como terríveis, faz parte de nossa natureza. Mas quando olhei o país, a nação brasileira, foi um tombo me dar conta de que nunca havia percebido a gravidade das nossas relações. Nunca achei que pessoas tão próximas a mim poderiam de fato exercer comportamentos, opiniões, pensamentos e ações tão discrepantes de tudo aquilo que eu acreditava. Nesse lugar, eu tive de entender – para não entrar numa queda livre, no sentido de dizer ‘não valeu a pena nada do que se fez” –, eu tive de entender imediatamente o que vai me potencializar. O grande desafio é esse. Então a pergunta que eu faço é: que teatro quero fazer agora? Porque a primeira reação foi: ‘Cara, o que é que vou dizer e para quem que eu vou falar?’. Isso levando em consideração que no teatro que eu faço o público sempre foi mais fundamental do que qualquer outra coisa. Para mim teatro não é aquilo que eu trago para ele, público, mas pretexto para aquilo que acontece entre nós. Pois chegou um momento em que eu não sabia o que compartilhar e então preferi atiçar um outro lugar que é o do acolhimento. Porque se trata de um sofrimento colocado no lugar da despotencialização. Sinto que ao meu redor existe um sentimento de impotência. E esse sentimento é que precisa ser combatido”, sustentou Tiche.

Ela explicou que o Barracão adotou um discurso a cada início de sessão por meio do qual reflete sobre quanto vale a obra de arte, aquilo que está diante dele ou dela, espectadores, de maneira “a fazer o ingresso no chapéu em vez de dizer quanto paga”. “Quem vai decidir é você, eu não posso, vale a minha vida, não tenho dinheiro para pagar a minha vida… É um pouco assim a filosofia. Isso faz com que a gente queira estar ali e atravessar juntos de alguma maneira. Comecei a perceber que o público aumentou, pessoas que não costumavam frequentar o Barracão, jovens de vinte e poucos anos que só viveram os governos Lula e Dilma e agora ouvem as palavras iniciais e valorizam o encontro porque se sentem potencializadas para que haja mudanças”.

E Tiche segue meditando: “É como se a guerra vazasse no teu quarteirão, não adianta dizer que isso não está acontecendo do meu lado, diante de você, não tem como escapar. É nesse lugar que a gente tem que trabalhar, no lugar da trincheira. A minha arte, neste momento, ela vai ocupar o lugar da trincheira e eu vou ocupar o lugar de soldado, o soldado dos afetos. É dos afetos que nós estamos falando. E os afetos não são, necessariamente, coisas legais para dizer para a pessoa sorrir. Ela não quer isso. Ela quer também um lugar em que o sofrimento dela encontre ressonância para extravasar. A gente precisa sair do nosso lugar-comum. Talvez a coisa mais difícil para mim seja me descolar dos lugares de reconhecimento, de aceitação, dos lugares que todos olham como nós mesmos. Nem que você arregace a manga e ponha a mão na merda para poder cavucar e limpar a área. Você vai errar, não tem solução absoluta. Creio que a gente não vai encontrar uma. A gente está na transição, e estamos diante de uma missão. Há uma geração inteira aí que depende de como a gente vai se posicionar. Se não conseguir, a gente estará escolhendo por eles. Sem culpa nenhuma, pois são escolhas, são caminhos criados”.

Vinculado a coletivos de direitos humanos e alimentação, transitando entre militância e ação política social, André Luzzi afirmou: “Existem novas dinâmicas nos movimentos sociais e nas periferias com vistas a criar mais porosidades, sem respostas feitas. A criar afetos, estabelecer pertencimento, ser tocado por uma outra dor também”. Ele também trabalha há 12 anos no sistema prisional. “Sabem qual o orçamento do sistema prisional no Estado de São Paulo? R$ 4,2 bilhões. E a gente teve que implorar por R$ 7 mil para fazer uma exposição sobre literatura num dos presídios. Nessa ordem de escala de poucas certezas é preciso fazer de cada espaço um meio de instaurar porosidades e conexões”.

A astróloga Graça Medeiros atualizou que 40% do total de presos no Brasil nunca foram julgados. “E 57% deles são jovens, têm até 29 anos”, complementou André.

Recém-formado em artes cênicas pela USP, Nicolas Iso, possivelmente o mais jovem na mesa, se disse parte de uma geração que reativou o movimento estudantil que, em sua opinião, estava “morto” desde início dos anos 2000 – ele ingressou em 2012. “A nossa não é uma geração dispersa, ao contrário, fazemos muita coisa que reflete a crise política. Para pensar a política como arte do possível é preciso superar esses moldes, estruturas velhas, no mal sentido da palavra, nada sábias, decrépitas, que não apresentam horizonte de mudanças. A gente tem que fazer essa travessia por outros meios, ao menos tentar. Vejo muitos colegas agindo. Quando ouvimos falar de povo, democracia e capitalismo, como aqui no encontro, precisamos saber sobre qual povo brasileiro, qual democracia brasileira, qual capitalismo brasileiro estamos falando. Não existe um só”.

O ex-deputado estadual Adriano Diogo (PT) fez um arco histórico a partir de dois filmes: “A gente não pode ir do Brasil de Terra em Transe a Bacurau“, disse, referindo-se às obras dos cineastas Glauber Rocha, de 1967, e Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, de 2019, respectivamente. “Existe muita gente da nova geração querendo saber o seguinte: ‘Deu merda, nós não fizemos nada errado, estamos chegando agora, como é que vamos fazer o protagonismo histórico com esse peso enorme nas costas?’. Não se pode naturalizar a desgraça”.

Para o poeta, escritor e jornalista Ademir Assunção, a pedra no meio do caminho é a comunicação. “Vejo esse processo de dentro não é de agora, pelo menos desde o final dos anos 80, início dos 90, com a neoliberalização da imprensa. Nasci em 1961, portanto tinha 3 anos quando aconteceu o golpe. Só fui saber a respeito de ditadura na fase final dela. Gostaria de fazer uma comparação. Em 69, em plena ditadura, a Globo exibia para todo o Brasil videoclipes de Sérgio Sampaio, Raul Seixas, Caetano Veloso, Sérgio Reis e outros cantores e compositores. Estou falando da canção que sempre teve presente no rádio e na televisão em larga escala. Quando entra a democracia, eu parei de ver. Cadê Itamar Assumpção na Rede Globo? Cadê Racionais? Quer dizer, os Racionais se recusaram a ir mesmo… Aliás, eles já falavam disso tudo há 30 anos, eram o veículo da periferia. Ou seja, no momento que o regime estava fechado, as coisas apareciam e se comunicavam. No momento da abertura, elas pararam de se comunicar. Por quê? A gente está vivendo vários colapsos e ressentimentos seculares, o racismo é um deles. Mas o grande colapso, para mim, e estamos entre artistas, pessoas ligadas à linguagem, à educação, para mim é o colapso de comunicação”, analisou e emendou uma história. “Mudei há cerca de três meses para o bairro de Perdizes. Fui fazer a chave do apartamento. O local era sinistro, escuro, e o chaveiro estava ouvindo no rádio um pastor praticando exorcismo às 13h de uma segunda-feira. O pior poder nefasto não vem mais da Globo, mas da segunda maior emissora de TV [a Record]. É uma coisa medieval. As cadeias de rádio que eles têm pelo Brasil compõem uma rede gigantesca. Enquanto isso, a gente não conseguiu se comunicar, falar com as pessoas”.

Após duas horas e 40 minutos de conversa, Celso Frateschi declarou: “Nosso desafio é criar formas novas, isso não é coisa tão simples. Como transformar sem ruptura? O contato humano talvez seja nossa principal força. E temos que buscar formas novas também para o palco, sem esquecer o que nossos ancestrais produziram. Não dá para esquecer que estamos aqui há 25 séculos, não vou negar Antígona, não vou negar um Shakespeare”. E tampouco Brecht, cujo poema curto Se fossemos infinitos o ator chamou para concluir, na tradução de Edmundo Moniz: “Fossemos infinitos/ Tudo mudaria/ Como somos finitos/ Muito permanece”.

Outros dois encontros do Teatro, Vinho e Pensamento foram realizados em 2 de fevereiro (norteado pela pergunta “Existe democracia sem verdade factual?” e em 3 de março (“Com quais verdades se constrói uma cidade?”).

Sintomaticamente, o papel da cultura como um exercício crítico da cidadania e sua incontornável disposição poética transbordaram em ações da Semana de Arte contra a Barbárie, que ocupou a escadaria externa e a lateral do Theatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro, sempre na hora do almoço. Como o nome indica, essa iniciativa alude ao nem tão distante movimento Arte contra a Barbárie, eclodido entre 1998 e 1999, e ocorreu no mesmo endereço que abrigou a remota Semana de Arte Modera de 1922. Em diferentes épocas a arte insuflou na cidade imaginários de intervenção sobre a realidade.

A Semana de Arte Moderna deflagrou experimentações formais e assuntos de um Brasil nas bordas do capitalismo, capturado numa exposição de pinturas, em conferências, declamações de poemas e apresentações musicais. Gravitaram aqueles dias desde o palhaço Piolin a Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Manoel Bandeira, Ronald de Carvalho e Graça Aranha, entre outros e outras na esteira das festividades em comemoração ao centenário da independência do país.

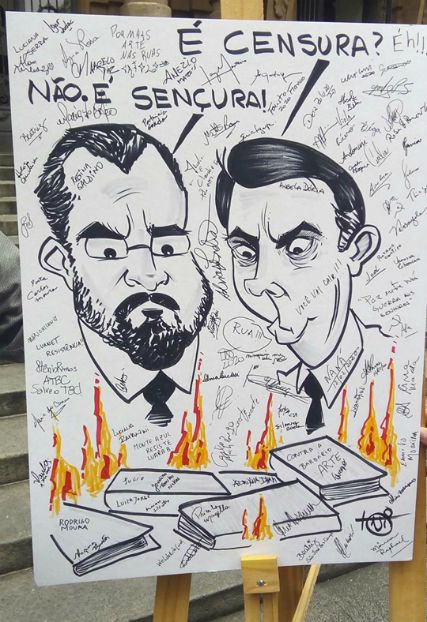

O evento de 1922 ecoou rupturas demandadas pelo concretismo (anos 1950) e pelo tropicalismo (anos 1960), levantes anticonservadores que também influenciaram o movimento Arte contra a Barbárie, num crescendo realimentador. A dois anos e sete meses do bicentenário da Independência (7 de setembro de 2022), a Semana de Arte contra a Barbárie foi organizada pelo Artigo Quinto, movimento criado em julho de 2019 com o intuito de atuar na mobilização, no debate e na defesa da liberdade de expressão. Envolveu nomes da música, do teatro, do cinema, do circo e da dança ao chamar a atenção para a urgência da liberdade não apenas para quem cria, mas também para o público, que deve ter preservado o direito de escolher o que quer ver, ler e ouvir, como destacado no informe à imprensa.

Um mês e meio antes dos oito dias dessa jornada testemunhamos cerca de 70 pessoas levando comidas, bebidas e suas próprias canecas ou xícaras (esquivando-se de copos plásticos) para um café da manhã dito comunitário na Oficina Cultural Oswald de Andrade, imbuídos da missão de pensar os porquês e dar os primeiros passos na organização colaborativa da Semana de Arte contra a Barbárie. Debandaram das redes sociais para promover um encontro físico. Em vez de discutir a conjuntura, elas escolheram bolar uma ação de ativismo em resistência/resiliência ao dirigismo cultural que tem na censura um dos seus tentáculos. Eram pelo menos 115 casos efetivos ou tentativas de suspensões/supressões da liberdade de expressão até aquela manhã de sábado, 11 de janeiro de 2020.

Os participantes dividiram-se em grupos de trabalho tais como programação, comunicação, produção e elaboração de manifesto. Cerca de meia hora depois, juntaram-se sob a sombra de uma árvore frondosa, sentados em cadeiras ou em pé. Esboçaram estratégias quanto à abertura e encerramento; estéticas da periferia; “pregação poética”; visibilizar atos de censura por meio de cartazes, à maneira dos “desaparecidos” durante a ditadura civil-militar; convidar jovens da cultura hip hop; gente da dança, do audiovisual, da performance, do teatro, entre outras áreas. Afinal, “Toda poesia cura”, segundo um dos versos do Samba do Artigo Quinto, letra de Newton Moreno e música de Fernanda Maia.

Desde cedo você vai esculpindo a tua cultura, a tua formação, a tua dignidade. Desde cedo entendi que eu tenho direito a abrir a porta, não tenho de pedir licença. Eu nunca perguntei para ninguém: ‘Tem papel para negro?’. Sou ator

Antônio Pitanga, ator

A Semana de Arte contra a Barbárie foi proposta pelo ator Américo Córdula, ex-funcionário do extinto Ministério da Cultura nas gestões Gilberto Gil, Juca Ferreira, Ana de Holanda e Marta Suplicy. A adesão do Artigo Quinto foi digna e diversa, como ambicionada, tendo entre suas vozes a diretora teatral Regina Galdino, o produtor e administrador cultural Celso Curi (OFF Guia de Teatro) e as produtoras culturais Nanna de Castro e Heloísa Andersen, entre outras pessoas-chave.

Um

novo café da manhã está sendo chamado para 7 de março, às 10h,

no Centro de Referência da Dança (CRD), nos baixos do Viaduto do

Chá, dessa vez “para avaliar a Semana de Arte contra a Barbárie e

propor novas ações, incluindo a participação nas passeatas pelas

Mulheres, por

Marielle

e pela

Educação”.

Em tempo: o artigo 5º da Constituição

Federal estabelece, em 78 incisos, os direitos fundamentais – como

a igualdade de gênero, a liberdade de manifestação do pensamento e

de locomoção – para assegurar uma vida digna, livre e igualitária

a todos os cidadãos.

Por fim, mas não menos importante, trazemos à tona o jantar em celebração aos 80 anos do ator Antônio Pitanga, realizado na Casa Lúdica em 28 de fevereiro, na Mooca, zona leste de São Paulo. Articulado pela jornalista e pesquisadora Mariana Queen Nwabasili, o autodeclarado aquilombamento reuniu a equipe de criação do espetáculo Embarque imediato, em cartaz no Sesc Anchieta e no qual Pitanga contracena com o filho Rocco, sob direção de Márcio Meirelles. O encontro catalisou praticantes e pensadores do teatro negro e de outras frentes artísticas na cidade.

Em uma fala que precedeu o prato principal, Pitanga foi às raízes: “Desde cedo você vai esculpindo a tua cultura, a tua formação, a tua dignidade. Desde cedo entendi que eu tenho direito a abrir a porta, não tenho de pedir licença. Eu nunca perguntei para ninguém: ‘Tem papel para negro?’. Sou ator. Esse movimento me levou ao Cinema Novo, a ser um dos atores principais do filme Bahia de todos os santos, de 1959 [direção de José Hipolito Trigueirinho Neto], no papel de uma das lideranças do cais do porto. Foi aí que o Glauber [Rocha] foi entrevistar o diretor para o ‘Diário de Notícias’, me viu e disse: ‘Você é bom, mas você quer ser ator?’. Eu disse: ‘Quero’. Ele: ‘Então você tem que fazer teatro”. Já nutri aí uma relação de amizade. Eu falei que teatro era para rico, para branco, com sessão às duas horas, três horas da tarde. Eu morava numa pensão. Ele me ofereceu a refeição [para o período de estudos], me levou para almoçar na casa da mãe, fiquei amigo da família. A partir deles também fiz um elo de amizade com Martim Gonçalves e Mário Gusmão [o primeiro foi cenógrafo e diretor, o segundo ator]. A minha felicidade é que também fomos na contramão de uma Bahia racista. Apesar de sermos uma maioria expressiva da população, era o estado mais racista nas décadas de 1940 e 1950. Na arte era pior, ela não era reconhecida”.

Na mensagem de retorno no dia seguinte aos que foram recebidos com caldos, galinhada, pães e saladas para comerem juntos e, para tanto, levaram bebidas sorvidas por todos, Mariana assim saudou: “Foi sobre ancestralidade, afeto, nossa humanização, encontros, alegria, leveza, compartilhamento, simplicidade, nossas estéticas artísticas, comunicação, despojamento/disposição, política, coletividade, quilombismo, estratégia e tantas outras coisas que cada um está dimensionando e dimensionará internamente. Sem realizadores, pesquisas sobre essas áreas não acontecem. Nos valorizemos mutuamente! Acredito que reconhecimento dos nossos (mais velhos inclusive!), convivência orgânica e respeito são algumas das estratégias (políticas!) que darão perenidade às nossas formas de existências e resistências artístico-intelectuais negras frente a essas ondas (em vários sentidos) todas!”.

O aquilombamento para Pitanga, a Semana de Arte contra a Barbárie e o Teatro, Vinho e Pensamento consubstanciaram estéticas, atitudes e fomes de enfrentamento às tempestades.

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.

![‘De mãos dadas com minha irmã’, direção de Aysha Nascimento e direção artística e dramaturgia de Lucelia Sergio [em cena, Lucelia Sergio ao lado de dançarinas Jazu Weda e Brenda Regio]](https://teatrojornal.com.br/wp-content/uploads/2024/02/de-maos-dadas-com-minha-irma-lucelia-sergio-cia-os-crespos-fotos-de-cena-mariana-ser-mariserfoto-13-1.jpg)