Resenha

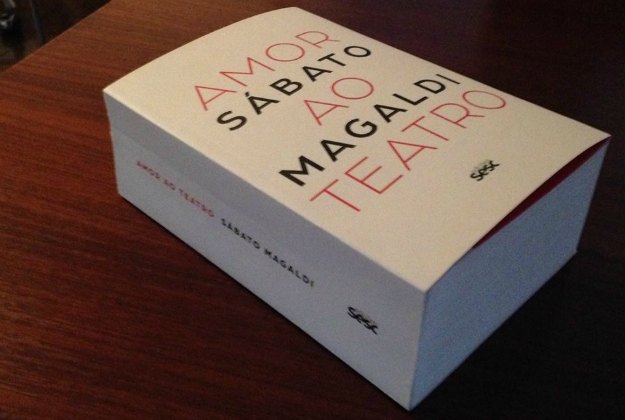

Será sempre um erro de perspectiva explicar a vida de um poeta pelos seus versos. Ou vice-versa, pondera o crítico literário pernambucano Álvaro Lins (1912-1970). A premissa também vale para homens e mulheres que passam décadas apreciando determinada manifestação artística e fundem-se à mesma. Na travessia das 1.224 páginas de Amor ao teatro: Sábato Magaldi (Edições Sesc) divisamos a condição primeira do espectador indissociável da prática e do pensamento do crítico obcecado pela racionalidade em seu instrumental de análise.

Num comentário de 1981, sobre Ensina-me a viver, com Henriette Morineau (1908-1990) e Diogo Vilela contracenando sob direção de Domingos Oliveira, Magaldi lança mão da primeira pessoa com naturalidade ao compartilhar que a antológica atuação de Sérgio Cardoso (1925-1972) em Hamlet fora sua “primeira emoção de espectador”, em 1948.

Dez anos antes, em 1971, ele confessa “verdadeiro prazer” ao fruir o espetáculo A última peça, do paulista José Vicente (1945 2007), jovem dramaturgo em ascensão (de Hoje é dia de rock e O assalto). Admite gostar de “música pop, bem ou mal-executada”; se diz “frustrado por não ser um dos atores”; e enquadra a descuidada encenação de Clóvis Bueno junto ao coletivo Os Tigres da Noite como um “justo repouso de canseiras do palco”.

E capitula: “Vendo tanta gente que se formou no teatro declamado se esbaldar na música, minha vontade era a de esquecer a desagradável função de crítico e ir para o palco, para me divertir também com um instrumento. Gostosa brincadeira, relaxada e repousante, sem nenhum compromisso com regras ou intenções.”

Ambas as passagens dissolvem a imagem vetusta que por vezes encobre a tarefa intelectual. Vislumbram-se o pensador espirituoso, o espectador apaixonado, o crítico arguto e o historiador nato nesses escritos do mineiro Sábato Antônio Magaldi, hoje com 87 anos, boa parte deles radicado em São Paulo, mantendo estreita vinculação com o Rio, onde há 20 anos ocupa uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras.

As 783 críticas ou balanços de temporada correspondem justamente ao período em que foi titular do extinto Jornal da Tarde, de 1966 a 1988. A linha de tempo permite correlacionar percursos transformadores na esteira modernizante dos anos 1940 e 1950 alavancada por companhias como Os Comediantes, Teatro Brasileiro de Comédia e Maria Della Costa.

O leitor encontra nexos memoráveis segundo a percepção do crítico-narrador de sua época, bojo da ditadura civil-militar (1964-1985). São tocantes os textos intervalados por anos costurando trajetórias individuais ou coletivas que ousaram celebrar o ato criativo e fizeram a diferença no plano macro-histórico.

Derly Marques

Derly Marques ‘Jorge Dandin’ (1968), direção de Heleny Guariba

Vide a atriz e diretora Heleny Guariba (1941-1971), do Grupo Teatro da Cidade, de Santo André (SP), encenadora de Jorge Dandin (1968), de Molière, antes de ser assassinada pelo regime.

Heleny montou Molière com cenário de Flávio Império Magaldi opera conceitos à luz de rupturas promovidas por obras de José Celso Martinez Corrêa, José Renato, João das Neves, Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna Filho, Jorge Andrade, Antunes Filho, Fauzi Arap, Antônio Abujamra, Ruth Escobar, Glauce Rocha, Bibi Ferreira, Cacilda Becker, Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Victor García, Plínio Marcos, Antônio Bivar, Luiz Roberto Galízia, Naum Alves de Souza, Celso Nunes, Aderbal Freire-Filho e Millôr Fernandes, entre outros artistas, todos escrutinados com lampejo ou dissensão.

Despontam a politização e o ecletismo estético dos grupos Oficina e Arena, em São Paulo, e Opinião, no Rio, ante a repressão e a censura; a afirmação do autor nacional; e a adoção de novos formatos de produção nas respectivas metrópoles.

Derly Marques

Derly Marques Othon Bastos, Cecília Rabelo e Renato Borghi: Oficina

Zeloso da palavra expressada com clareza pelo intérprete, francamente influenciado pela cultura de teatro francesa – estudou e lecionou em Paris –, o analista é capturado pelo calor da hora – muitos registros falam da estreia de ontem – e gradativamente impactado pelas renovações de linguagem e pelo caráter multidimensional do texto (corporal, performático, espacial, plástico, sonoro, etc.).

Essas alteridades resultam flagrantes, por exemplo, quando se ocupa das criações de Francisco Medeiros (SP) e de Rubens Corrêa e Ivan Albuquerque (RJ) focadas no chamado “teatro da crueldade” do poeta, dramaturgo e diretor Antonin Artaud (1896-1948), de ênfase ritual.

Ciente de que o “trabalho profissional ensina a assistir a um espetáculo liberto de qualquer condicionamento”, deleita-se, sem comodismo, com a verve dos comediantes Chico Anysio, Dercy Gonçalves, Benvindo Sequeira, José Vasconcelos e Ronald Golias. Denota vezos teatrais nas iminentes cantoras Maria Bethânia e Elis Regina. Atenta ainda às montagens infantojuvenis, amadoras ou resultantes de cursos de formação.

O livro raramente abre janelas para além da geografia paulista-fluminense, como na recepção ao projeto federal Mambembe, ou Mambembão, de circulação de espetáculos do norte, centro-oeste e nordeste por capitais do sudeste. Observador contumaz da cena, Magaldi reflete constante preocupação com o papel das instâncias governamentais no fomento à arte. A ponto de assumir a secretaria de Cultura da cidade de São Paulo na administração Olavo Egydio Setúbal (1975-1979).

Organizado pela escritora Edla van Steen, sua esposa há 35 anos, Amor ao teatro teve assessoria do dramaturgo e professor José Eduardo Vendramini e constitui material bruto de extremo valor para a historiografia do país. A fortuna crítica abre caminhos para edições comentadas e deixa entrever afetos, revisões e radicalizações da experiência cotidiana aplacada no coração do advogado que fez do lugar da plateia a sua tribuna.

Realista e sonhador conciliável, o autor compõe para sempre o binômio Décio-Sábato no imaginário do teatro brasileiro, dada a complementaridade de suas militâncias nos jornais, bibliografias e universidades. No prefácio a “Exercício Findo” (Perspectiva, 1987), que retrata o ofício entre 1964 e 1968, Décio de Almeida Prado (1917-2000) sentencia: “Uma ciência teatral, se conseguirmos um dia constituí-la, ensinará tudo ao crítico, menos se tal atriz e tal peça são medíocres ou geniais. Essa é uma escolha que ele terá de fazer, jogando às vezes tudo ou nada como qualquer espectador”. Magaldi que o diga.

.:. Publicado originalmente em versão editada no jornal Valor Econômico, caderno Eu&Fim de Semana, p. 33, em 6/3/2015.

Ruth Amorim Toledo

Ruth Amorim Toledo Cena de ‘Macunaíma’ em 1979, marco de Antunes Filho

Lançamento:

Amor ao teatro: Sábato Magaldi (Edições Sesc São Paulo – Coleção Sesc de Críticas, 1.224 páginas, R$ 154,00)

Quando: dia 24/3, terça-feira, às 19h (sessão de autógrafos com a organizadora Edla Van Steen)

Onde: Teatro Anchieta do Sesc Consolação (Rua Doutor Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo, tel. 11 3234 3000)

TRECHO

Rasga coração, direção de José Renato (crítica publicada em 28/10/1980)

Sábato Magaldi

Não é possível tratar de Rasga coração sem um travo emotivo. Tudo o que diz respeito ao texto de Oduvaldo Vianna Filho está cercado de pungência e beleza. Sabe-se que ele pediu aos médicos que lhe prolongassem a vida, até outubro de 1974, para quando estava prevista a estreia (Vianninha morreu em julho e a peça foi interditada). Agora, com a encenação, inaugurando o Teatro Sérgio Cardoso, depois do lançamento em Curitiba e a vitoriosa temporada no Rio de Janeiro, o público de São Paulo pode ver por que tanta gente a considera a obra-prima da década de 70 e uma das realizações mais ricas e abrangentes de toda a dramaturgia brasileira. Rasga coração é o testamento espiritual do autor. Do ponto de vista ideológico e sob o prisma da forma. Nele, Vianninha, como escreveu no prefácio, presta “homenagem ao lutador anônimo político, aos campeões das lutas populares, preito de gratidão à ‘Velha Guarda’, à geração que me antecedeu, que foi a que politizou em profundidade a consciência do País.” Outra proposta era a de “fazer uma peça que estudasse as diferenças que existem entre o ‘novo’ e o ‘revolucionário’. O ‘revolucionário’ nem sempre é ‘novo’ absolutamente e o ‘novo’ nem sempre é ‘revolucionário'”. Essa observação se aplicaria tanto ao plano político e social como ao artístico.

Para desenvolver essa “tese”, Vianninha passa em revista cerca de 40 anos da vida brasileira. No macrocosmo, as lutas políticas da década de 30, o integralismo, o comunismo, o Estado Novo, a Segunda Grande Guerra, a democratização, e tudo o mais que ocorreu, até 1972. O microcosmo compõe-se dos conflitos relacionados com três gerações da família Manhães. Através delas, e dos indivíduos que estão à sua volta, entram os dados humanos que vivificam a história e lhe conferem uma realidade palpável, nascida de autêntico ficcionista.

Uma das primeiras grandes virtudes do texto vem do imbricamento do macrocosmo e do microcosmo, dosados com tanta sabedoria que um parece o reflexo do outro. Os dramas individuais projetam-se no pano de fundo histórico, atribuindo-lhe consistência e a História está exemplarmente encarnada no indivíduo. Acompanham-se as várias gerações e os diferentes problemas surgidos dentro delas. Vianninha estabelece permanentemente um admirável contraponto entre passado e presente. Quase sempre um importante conflito ocorrido no presente tem um paralelo em outro, do passado. Não que Vianninha quisesse, com a repetição (mesmo quando os motivos dos episódios são opostos), sugerir que os problemas se assemelham sempre, a ponto de parecer destino. A perspectiva histórica o faz concluir que, em diferentes circunstâncias, o homem está sempre tentando libertar-se e cumprir com dignidade os seus dias.

As personagens beneficiam-se de uma grande verdade, certamente porque Vianninha não utilizou modelos abstratos, mas foi buscá-los na sua experiência pessoal. Por isso, embora Manguary Pistolão (Custódio Manhães Jr.) seja um militante político de esquerda, o autor colocou-o na classe média e não no proletariado. Operário, Manguary corria o risco de falar por clichês, bebendo nos tradicionais esquemas das lutas de classes. Modesto funcionário público, ele participa do extrato social da maioria da intelectualidade brasileira, o que transmite às suas palavras uma indiscutível vivência.

Vianninha equilibrou muito bem os componentes sociais e a substância psicológica. A firmeza política em nenhum momento falseia a motivação interior. A peça não toma partido: ilumina por dentro todas as criaturas, para que elas se desenhem com absoluta nitidez. O próprio Manguary absorve até características menores, como a de ver pela janela uma vizinha que se despe, excitando-se com o voyeurismo. É essa honestidade que humaniza tanto as personagens. Há uma profunda unidade do ângulo pelo qual Vianninha sempre visualizou os seus protagonistas, De Chapetuba Futebol Clube (1959) a Rasga coração (1974) passando por Papa Highirte (1968), Em família (1970), A longa noite de cristal (1970) e Corpo a corpo (1970), atrai-o o anti-herói, o homem batido pelas circunstâncias adversas, determinadas pela sociedade injusta. Mesmo movido pela esperança num mundo melhor, Manguary tem esse substrato íntimo. A delicadeza e a sensibilidade impedem que o teatro de Vianninha caia no escotismo de esquerda. Rasga coração mobiliza com frequência cenas tocantes, sem ceder ao melodrama. Lorde Bundinha ilustra um outro tipo humano da geração de Manguary — o boêmio autodestrutivo, que esbanja a vida até afogar-se na tosse da tuberculose. Luca, filho de Manguary, faz ao pai acusações pesadas, como a de que a experiência esconde nele o medo de viver e a falta real de autoestima. O texto manipula muito bem os confrontos e empresta muita beleza à cena em que Luca, sem rancor, deixa a casa paterna. Vê-se a ideologia do autor no momento em que Manguary, preso ao drama íntimo com o filho, tem lucidez suficiente para telefonar a um amigo, marcando reunião para a noite, na qual vão tratar da situação dos pensionistas do Departamento de Limpeza Urbana, que não recebem há dois meses…

Vianninha nunca esteve de acordo com as propostas da vanguarda, tendo inclusive discordado, num ensaio, da linha atribuída à montagem paulista de Longa noite de Cristal. Quanto a Rasga coração, ele tinha consciência do aproveitamento de todos os mecanismos do playwright, valendo-se também da técnica da “colagem”. Escreveu ele: “Esta combinação de técnicas parece-me que apresenta uma linguagem dramática nova. A criação de formas novas parece-me importante assim: resultados compulsivos da necessidade de expressão temática e não somente a procura artificiosa de novas posturas. A originalidade como sofrido ponto de chegada, e não ponto de partida”.

Ruth Amorim Toledo

Ruth Amorim Toledo Raul Cortez e João José Pompeo em ‘Rasga coração’

Pode-se distinguir na flexibilidade das cenas curtas, passando naturalmente de um a outro tempo, a técnica experimentada por Nelson Rodrigues em Vestido de noiva e Arthur Miller em A morte de um caixeiro-viajante, sob a influência, sem dúvida, da linguagem cinematográfica. A cena de Rasga coração em que Manguary surpreende o pai com outra mulher parece uma reminiscência do texto de Arthur Miller. E cabe elogiar especialmente, na composição da peça, a cuidadosa pesquisa de linguagem, com o perfeito levantamento da gíria antiga. A documentação anexada ao excelente volume em que o Serviço Nacional de Teatro editou a peça, na Coleção Prêmios, prova o minucioso estudo a que se entregou o autor e para o qual colaborou Maria Célia Teixeira. Tudo isso mostra que Vianninha ambicionava escrever uma obra-prima, e o talento lhe permitiu concretizá-la. A direção de José Renato faz plena justiça ao texto, na medida em que explicita os propósitos do autor e realiza um grande espetáculo. O encenador procurou servir à peça e, como ela lhe fornece todos os instrumentos para o trabalho, resulta uma imponente arquitetura cênica. A sala pobre de Manguary, microcosmo da ação, fica no centro do palco, circundada pelo macrocosmo dos acontecimentos sociais, na imagem cenográfica adequada que lhe deu Marcos Flaksman, em escadas e praticáveis dispostos em vários planos.

O desempenho, sóbrio e inteligente, não deixa que escapem as intenções do texto. Raul Cortez (Manguary) valoriza a introspecção e a clareza de ideias, com uma invejável coerência interpretativa. Sônia Guedes (Neva) acentua no justo limite a clave maternal. João José Pompeo (Lord Bundinha) cria um boêmio carioca inesquecível, sublinhando um gingado que não se suspeitaria nele. Surpreende a firmeza de Rosely Silva (Milena). Tomil Gonçalves (Luca) sugere o temperamento do jovem inconformado com a civilização e os valores paternos. António Petrin, Márcio Augusto, Armando Azzari e Carlos Capeletti desenham silhuetas muito precisas. E a mais de uma dezena de atores está à vontade ora como soldados, integralistas, estudantes ou populares.

Há muito tempo não se assistia a um espetáculo como Rasga coração , que fala com igual vigor ao raciocínio e às reservas emocionais do público.

.:. Trecho do livro Amor ao teatro: Sábato Magaldi, p. 727)

Humberto Werneck

Humberto Werneck Obra reúne 783 críticas publicadas entre 1966 e 1988

Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.